新生儿是否需要喝水?这个问题困扰着无数新手父母。许多家庭因长辈“多喝水防上火”的传统观念与儿科医生的“6月龄内无需补水”建议产生矛盾,甚至导致喂养误区。本文将结合医学指南与临床案例,揭示新生儿饮水的科学原则,帮助家长在复杂信息中理清思路。

一、新生儿饮水的生物学逻辑与风险

新生儿的肾脏功能仅达成人的30%,浓缩尿液的能力有限。母乳或配方奶中的水分占比高达80%-88%,已精准匹配婴儿代谢需求。强行喂水可能导致以下风险:

1. 低钠血症(水中毒):过量水分稀释血液中的钠离子,引发脑细胞水肿,典型表现为嗜睡、抽搐,案例显示2月龄婴儿每日喂水30ml即出现血钠值降至125mmol/L(正常135-145)。

2. 营养摄入不足:胃容量被水占据后,奶量减少可能影响体重增长,长期可导致发育迟缓。

3. 哺乳干扰:频繁喂水降低婴儿对母乳的需求,抑制母亲泌乳反射,形成“少吸吮→少泌乳→更依赖补水”的恶性循环。

特殊情境的科学处理:

黄疸期:传统观念认为喂水可加速胆红素代谢,但美国儿科学会明确指出,母乳喂养频率增加才是有效方法。

发热与腹泻:应优先增加哺乳次数,而非用白水替代。若脱水严重,需遵医嘱使用口服补液盐(ORS)而非普通饮用水。

二、不同喂养模式下的补水策略

(一) 纯母乳喂养婴儿

0-6月龄:无需任何额外水分,包括温水、葡萄糖水等。母乳会根据婴儿需求自动调节电解质浓度,例如夏季前奶含水量增加以解渴。

喂养技巧:含乳姿势需确保婴儿同时吸入与(“喂养”),避免仅含导致无效吸吮与乳汁摄入不足。

(二) 配方奶喂养婴儿

常规情况:按说明书比例冲调(通常30ml水+1平勺奶粉),配方奶渗透压已模拟母乳,无需额外补水。

特殊需求:若出现便秘、尿色深黄,可在两餐间补充5-10ml温水,每日总量不超过奶量的20%。

冲调误区警示:擅自稀释奶粉(如多加一勺水)会减少营养密度,导致营养不良;过度浓缩则增加肾脏负担。

(三) 混合喂养婴儿

补水原则:以母乳为主要水分来源,配方奶喂养后观察排尿情况。若每日尿片少于6片或尿液呈深黄色,可补充少量温水。

三、6月龄后饮水的科学过渡

(一) 辅食添加期的水分管理

6-8月龄:每次辅食后喂2-3勺(10-15ml)水,帮助清洁口腔并适应饮水。

9-12月龄:每日饮水量=体重(kg)×120ml

奶量 - 食物含水量。例如8kg婴儿每日需960ml总液体,扣除800ml奶量后需通过辅食与饮水补充约160ml。

(二) 自主饮水能力培养

1. 工具选择:从鸭嘴杯过渡到吸管杯,避免长期使用奶瓶导致龋齿。

2. 行为引导:通过“彩虹饮水法”(不同颜色杯子对应不同时段)或游戏化互动(如每喝50ml可给植物浇水)提升兴趣。

(三) 1-3岁幼儿饮水标准

总量控制:每日400-600ml(含奶与其他液体),少量多次(每次≤80ml)。

运动后补水:遵循“123法则”——休息10分钟→先喝20ml→分3次喝完总量,避免心脏负荷过重。

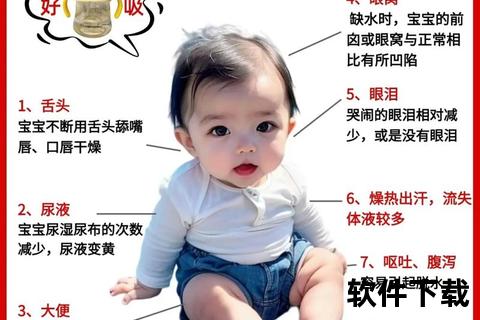

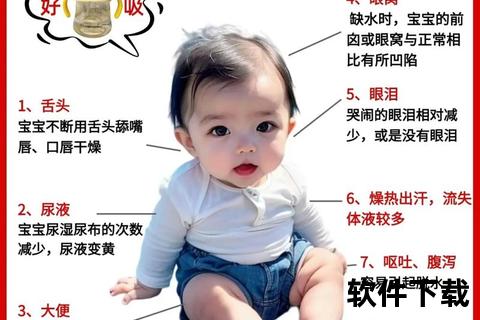

四、家长必备的缺水预警系统

(一) 生理信号识别

轻度脱水:舌面出现细小裂纹、尿量减少(连续3小时未湿尿布)、哭时无泪。

中度脱水:囟门凹陷、皮肤回弹时间>2秒、眼窝发暗。

紧急就医指征:嗜睡、呼吸急促、四肢冰凉,提示重度脱水需静脉补液。

(二) 环境与疾病应对

高温天气:空调房内湿度低于40%时,可通过增加哺乳频率或使用加湿器间接补水,避免直接喂水。

呕吐与腹泻:采用“5ml/5分钟”法则(每次喂5ml补液盐,间隔5分钟),逐步恢复体液平衡。

五、颠覆认知的饮水误区与真相

1. 矿泉水更健康?

真相:矿泉水中矿物质含量超出婴儿肾脏代谢能力,长期饮用可能引发结石。

2. 蜂蜜水润肠?

风险:1岁内婴儿食用蜂蜜可能感染肉毒杆菌,致死率高达5%。

3. 隔夜水有毒?

科学解释:存放超过12小时的水微生物可能超标,建议使用恒温壶保持水温40℃并4小时内更换。

以生物本能指导喂养

婴儿对水的需求机制如同精密仪器——健康足月儿可通过吸吮本能自主调节液体摄入,误差率不足7%。家长需克制“以己度人”的焦虑,回归科学指南:

0-6月龄:信任母乳或配方奶的水分供给;

6月龄后:循序渐进引入饮水,避免过度干预;

异常情况:依托客观指标(如尿量、体重)而非主观臆断。

当家庭护理意见冲突时,可借助智能设备(如记录饮水量的小程序或监测皮肤电导率的手环)获取数据支持。记住,每一次科学喂养的选择,都在为孩子的代谢系统书写健康未来。