泌尿系统疾病如尿路感染、慢性前列腺炎等,常因症状反复、治疗周期长而困扰患者。在传统中医药与现代医学结合下,癃清片凭借其清热解毒、凉血通淋的核心功效,成为治疗这类疾病的重要选择。本文将从症状识别、作用机制、临床应用及日常管理多角度,为患者提供实用指南。

一、泌尿系统疾病的常见症状与病因

泌尿系统疾病常表现为尿频、尿急、尿痛(即“膀胱刺激三联征”),严重时可伴随血尿、腰痛或下腹坠胀。以尿路感染为例,其病因多与细菌感染(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)相关。现代生活方式如久坐、憋尿、熬夜等,易导致免疫力下降,增加感染风险。前列腺炎患者还可能因湿热瘀阻出现尿后余沥、会疼痛等症状。

特殊人群差异:

女性:因尿道较短,更易发生尿路感染;孕妇因激素变化及子宫压迫,需警惕无症状菌尿。

男性:前列腺增生或慢性前列腺炎高发,排尿困难症状更显著。

儿童:尿路感染可能仅表现为发热或食欲不振,易被忽视。

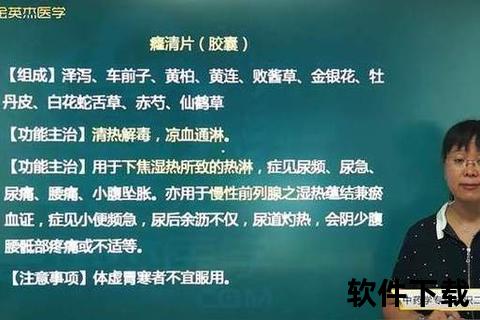

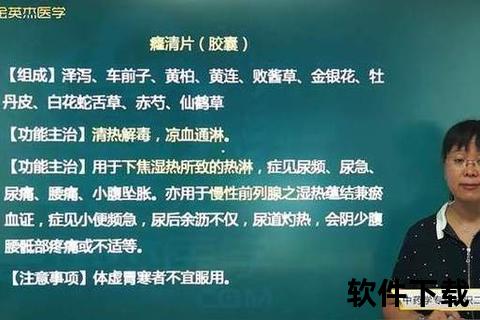

二、癃清片的核心功效解析

癃清片由金银花、黄连、黄柏等10味中药组成,其功效通过多成分协同实现,兼具“治标”与“治本”双重作用。

1. 清热解毒:抑制感染源头

直接抑菌:金银花、黄连等成分对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抑制率显著,最低抑菌浓度可低至3.1mg/ml。

抗炎镇痛:实验显示,癃清片在大鼠炎症模型中抗炎效果与阿司匹林相当,且作用持久。临床研究证实,其治疗急性尿路感染总有效率达93.3%,慢性前列腺炎症状缓解率超70%。

2. 凉血通淋:改善局部病理环境

利尿冲刷尿路:泽泻、车前子促进尿液生成,减少细菌滞留。

改善微循环:赤芍、牡丹皮活血散瘀,缓解因炎症导致的尿路黏膜充血。

调节免疫:通过增强吞噬细胞活性,提升机体抗感染能力。

3. 多靶点整合调节

现代药理学表明,癃清片通过调控IL-17、MAPK等信号通路,干预氧化应激和细胞凋亡,实现“抗菌-抗炎-免疫调节”三位一体的治疗效果。

三、癃清片的临床应用场景

1. 急性尿路感染

适用症状:突发尿频、尿急、尿灼痛,尿检显示白细胞升高。

用法建议:轻症口服6片/次,每日2次;重症8片/次,每日3次,疗程7-14天。需注意,抗生素(如左氧氟沙星)仍为一线治疗,癃清片可作为辅助药物加速症状缓解。

2. 慢性前列腺炎

适用症状:尿后余沥、会隐痛、性功能障碍。

疗程与疗效:需连续用药4-8周,联合α受体阻滞剂可提升疗效。研究显示,其改善前列腺炎症状的总有效率高达88.3%,优于部分对照药物。

3. 特殊人群注意事项

孕妇/哺乳期:尚无明确安全性数据,建议咨询中医师评估风险。

肝肾功能不全者:需调整剂量,避免加重代谢负担。

过敏体质:含黄连、黄柏等成分,可能引发皮疹或胃肠道反应。

四、治疗期间的自我管理建议

1. 症状监测与就医指征

居家观察:轻微症状可通过多饮水(每日2000ml以上)、避免辛辣饮食缓解。

立即就医:出现发热、血尿、腰部剧痛或用药3天无效时,需排除肾盂肾炎或尿路结石。

2. 生活方式调整

饮食:增加蔓越莓、黄瓜等利尿食物;限制酒精、咖啡因摄入。

卫生习惯:女性排便后从前向后擦拭;性生活后及时排尿。

运动:每日30分钟有氧运动(如快走),改善盆腔血液循环。

3. 预防复发策略

疗程足量:即使症状消失,仍需完成推荐疗程以减少耐药性。

定期筛查:糖尿病或免疫力低下者,每半年进行尿常规检查。

五、中西医结合治疗的优势与局限

1. 优势对比

西药:起效快,但长期使用可能导致肠道菌群失调、耐药性。

中成药:癃清片通过多靶点作用减少复发,且无激素样副作用。

2. 联合用药方案

急性期:抗生素(如头孢克肟)联合癃清片,缩短疗程。

恢复期:单独使用癃清片巩固疗效,配合益生菌调节肠道。

科学用药,主动管理

泌尿系统疾病并非“难言之隐”,早期识别症状、合理使用药物如癃清片,结合生活方式干预,可显著提升治愈率。患者需避免自行停药或滥用抗生素,在医生指导下制定个性化方案。健康的生活方式与规范的医疗干预,是打破“感染-复发”循环的关键。

参考文献(整合自公开研究及临床指南)

1. 癃清片药理学及临床研究

2. 泌尿系统疾病诊疗共识

3. 特殊人群用药建议