心脏是人体最忠诚的“永动机”,每一次跳动都承载着生命的律动。正常成年人在安静状态下,心跳通常稳定在每分钟60-100次之间,但这一数字会因年龄、健康状态甚至生活习惯而动态变化。若将心脏比作精密的钟表,心率则是它运转的节拍——过快或过慢都可能成为健康警报。

一、心跳的“黄金区间”:生理与病理的边界

1. 年龄差异的生理规律

婴幼儿:新陈代谢旺盛,心跳可达120-140次/分钟(新生儿)至80-100次/分钟(学龄前儿童)。

青少年:接近成人水平,约60-100次/分钟,青春期前儿童略快于成年人。

成年人:静息心率60-100次/分钟为正常,但近年研究显示,理想心率可能在55-70次/分钟之间,与长寿相关性更高。

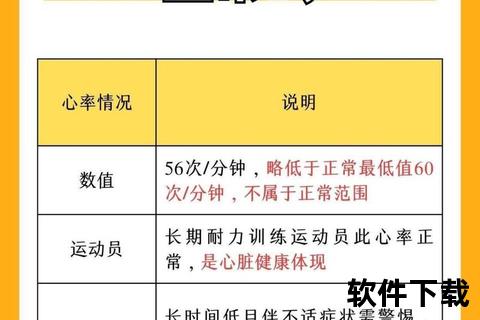

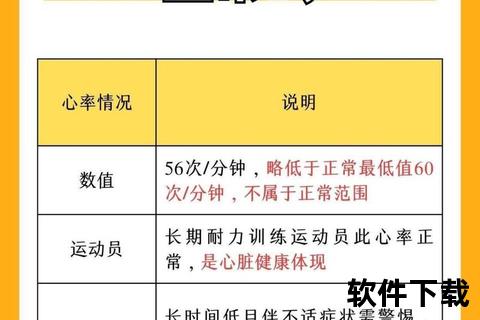

运动员:因心肌强健,静息心率可低至40-50次/分钟,属生理性适应。

2. 异常心率的警示信号

心动过速(>100次/分钟):可能由压力、咖啡因、甲亢或心脏疾病(如房颤)引发,长期增加动脉损伤和心衰风险。

心动过缓(<60次/分钟):健康人群可能无症状,但若低于40次/分钟,可能引发头晕、晕厥甚至猝死,需警惕心脏传导系统病变。

3. 特殊人群的波动规律

孕妇:孕期血容量增加,心率可上升10-30次/分钟,正常范围约60-115次/分钟。

老年人:随年龄增长,心率可能自然下降,但需排除药物副作用或心脏退行性病变。

二、心率失衡的幕后推手:从生活习惯到疾病风险

1. 生理性波动因素

运动与情绪:剧烈运动时心率可达160次以上,愤怒或焦虑亦会短暂加速心跳。

饮食与药物:咖啡因、酒精、β受体阻滞剂等均可能干扰心率节律。

2. 病理性诱因解析

甲状腺疾病:甲亢加速心率,甲减则可能导致心动过缓。

心血管疾病:冠心病、心力衰竭等常伴随心率异常,房颤患者脉搏常不规则。

代谢紊乱:高钾血症、糖尿病等通过影响神经内分泌系统干扰心率。

3. 环境与遗传的双重作用

低温环境可能降低心率,家族性心动过缓则与基因变异相关。

三、心跳监测与健康管理:从日常自测到医学干预

1. 科学测量方法

自测技巧:5分钟后,用食指和中指按压桡动脉(手腕)或颈动脉,计数15秒脉搏后乘以4。

智能设备辅助:心率带、智能手表可提供动态监测,误差率低于传统手动测量。

2. 紧急情况应对指南

突发心悸:立即停止活动,深呼吸并保持坐姿,若伴胸痛或意识模糊需紧急就医。

晕厥前兆:平卧抬高下肢,确保呼吸道畅通,监测心率变化。

3. 医疗诊断流程

基础检查:心电图、动态心电监测(Holter)可捕捉间歇性异常。

进阶评估:心脏彩超、心肌酶谱、甲状腺功能检测用于排查器质性疾病。

四、稳定心率的四大行动策略

1. 生活方式调整

规律运动:每周150分钟中等强度运动(如快走、游泳),可降低静息心率4-5次/分钟。

饮食优化:增加钾(香蕉、菠菜)、镁(坚果、全谷物)摄入,减少盐和咖啡因。

2. 压力管理技术

呼吸训练:4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)可快速缓解焦虑性心动过速。

冥想与瑜伽:每天10分钟正念练习可降低交感神经兴奋性。

3. 医疗干预手段

药物治疗:β受体阻滞剂(如美托洛尔)适用于高血压伴心率过快者。

器械治疗:严重心动过缓需植入心脏起搏器,房颤患者可能需要射频消融术。

4. 高危人群防护

慢性病患者:高血压、糖尿病患者应将静息心率控制在80次/分钟以下。

老年人:定期筛查甲状腺功能和电解质,避免药物相互作用导致心率异常。

心脏的每一次跳动都是生命的语言。理解心率的正常波动,学会识别异常信号,不仅能早期发现潜在疾病,更能通过科学管理延长健康寿命。正如钟表需要定期校准,心脏健康也需要我们以敬畏之心持续呵护。