布洛芬缓释胶囊是许多家庭药箱中的常备药物,但关于它是否能“消炎”、适合缓解哪些症状,公众仍存在诸多困惑。有人因牙痛难忍服用后效果显著,也有人质疑“这药只是止痛退烧,对真正的炎症没用”。事实上,这种争议源于对“消炎药”概念的混淆,以及对抗炎机制的理解偏差。本文将通过医学视角,解析其作用原理,并指导不同人群如何安全使用。

医学界对“消炎药”并无明确定义,但临床使用中存在两类药物常被混淆:

1. 抗生素(抗菌药物):通过杀灭细菌控制感染性炎症,如头孢类、阿奇霉素等。这类药物针对细菌感染引发的炎症(如扁桃体化脓),但对病毒或无菌性炎症无效。

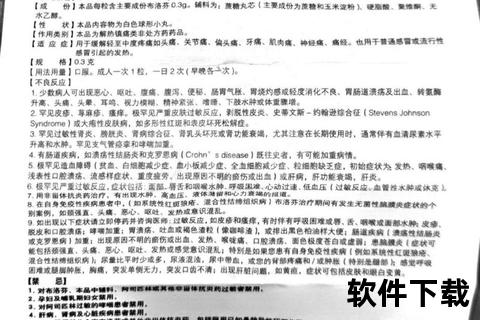

2. 非甾体抗炎药(NSAIDs):通过抑制前列腺素合成,直接阻断炎症反应。布洛芬、阿司匹林等属于此类,可缓解红肿热痛症状,但对感染源无杀灭作用。

布洛芬缓释胶囊的定位:作为非甾体抗炎药,它具备抗炎作用,但更侧重于缓解炎症引发的疼痛和发热。其缓释剂型通过缓慢释放药物成分,延长镇痛时间至12小时,特别适合慢性疼痛管理。

1. 抗炎作用:抑制环氧化酶(COX),减少前列腺素合成,从而减轻组织充血、肿胀。

2. 镇痛作用:降低痛觉神经末梢对缓激肽等致痛物质的敏感性。

3. 解热作用:作用于下丘脑体温调节中枢,促进散热。

✅ 推荐使用场景:

❌ 不适用情况:

妊娠晚期使用可能引发胎儿动脉导管早闭,哺乳期药物会通过乳汁分泌。建议疼痛管理首选对乙酰氨基酚。

出现以下情况需立即停用并就诊:

1. 服药后出现呕血或黑便(消化道出血征兆)

2. 面部肿胀伴呼吸困难(过敏性休克前兆)

3. 尿量骤减或下肢水肿(肾功能受损信号)

4. 胸骨后压榨性疼痛(罕见的心血管事件)

布洛芬缓释胶囊作为一把“双刃剑”,既能快速缓解疼痛,也可能因误用带来风险。普通家庭使用时,应牢记“对症不治本”的原则——它适用于控制炎症反应引发的疼痛,但无法替代抗生素治疗感染,更不能阻止关节退变等病理进程。当疼痛反复发作或伴随其他症状时,及时就医查明病因才是根本解决之道。