在呼吸系统疾病治疗中,喷雾用药因能精准作用于病灶、减少全身副作用而备受青睐。临床数据显示,高达90%的用药错误源于操作不当,直接影响疗效甚至引发并发症。本文将系统解析科学操作的核心技巧,并为疗效提升提供循证策略。

1. 剂型设计的底层逻辑

喷雾药物通过微米级颗粒(2-5μm)实现肺部或鼻黏膜沉积,其设计融合了药剂学三大原则:

2. 临床常见剂型对比

| 剂型 | 适用场景 | 关键操作要点 | 肺沉积率 |

|-|--||-|

| 压力定量气雾剂 | 哮喘急性发作 | 按压与吸气同步(误差<0.3秒) | 10%-15% |

| 干粉吸入剂 | 慢阻肺稳定期 | 快速深吸气(流速>30L/min) | 20%-35% |

| 鼻用喷雾剂 | 过敏性鼻炎 | 45°外眼角方向喷药 | 鼻腔沉积60% |

1. 九大高频错误行为

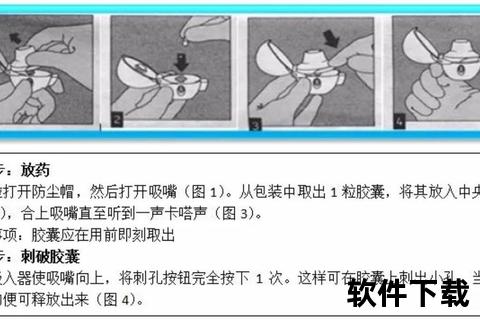

2. 分步操作指南(以布地奈德鼻喷雾剂为例)

1. 预处理:擤净鼻腔,检查喷雾器是否堵塞(摇晃听颗粒流动声)

2. 体位调整:头部前倾15°,避免药物流入咽部

3. 定向喷射:右手持瓶左鼻喷时,喷嘴朝向右外眼角,形成药物扇形覆盖

4. 呼吸配合:轻按瓶底同时缓慢鼻吸气(持续3秒)

5. 后续处理:低头10秒后清水深漱喉(仰头发出「啊」声)

1. 儿童患者

2. 孕妇群体

3. 老年患者

1. 联合用药方案

2. 数字化监测技术

3. 患者教育模型

当出现以下情况需立即就诊:

1. 喷雾后出现喘息加重(可能为药物过敏)

2. 鼻腔持续出血>10分钟(警惕鼻中隔穿孔)

3. 口腔白斑伴吞咽痛(念珠菌感染征兆)

4. 使用支气管扩张剂后心率>120次/分(可能需调整β受体选择性)

建议每3个月进行肺功能检测(如FEV1/FVC比值)评估疗效,并通过痰嗜酸粒细胞计数调整抗炎方案。

喷雾用药是精准医学的典型实践,其疗效的「最后一公里」依赖于操作细节的把控。记住:每次按下喷雾器的0.5秒,都是科学与习惯的精密博弈。建立个性化用药档案,定期接受药师指导,方能将药物的分子效能转化为真实的临床获益。