月经周期是否正常,是女性健康的重要风向标。当一位年轻女性发现自己每隔21天就要更换卫生巾时,难免会产生疑问:这个周期是否在正常范围内?会不会影响生育能力?是否需要医疗干预?这些问题背后,涉及复杂的生理机制与个体差异。

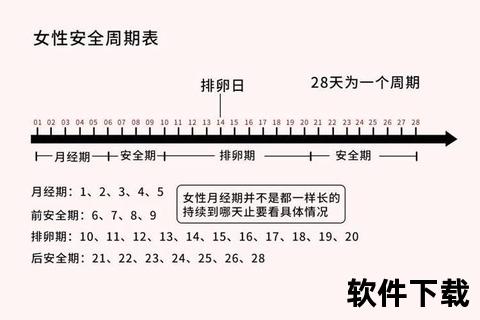

根据我国《妇产科学》指南,正常月经周期定义为21-35天,经期持续3-7天。而国际妇产科联盟(FIGO)则将标准放宽至24-38天。这种差异源于不同地区人群的生理特征研究数据。值得注意的是,仅有10%-15%女性的周期恰好是教科书上的“标准28天”。

对于21天周期,医学界存在双重判断标准:

1. 绝对标准:只要周期稳定在21-35天,无论长短均属正常

2. 相对标准:若个体既往周期较长(如30天以上),突然缩短至21天则提示异常

这种双重标准解释了为何部分女性21天周期被认可,而另一些则需要医学评估。

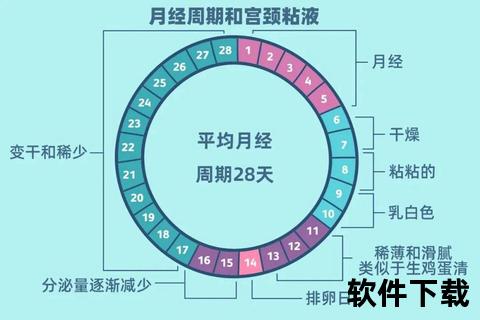

月经周期的核心是下丘脑-垂体-卵巢轴的精密调控。周期长度主要取决于卵泡期(卵泡发育阶段)的长短:

近年研究发现,周期短可能与卵巢储备功能相关。一项纳入11项研究的荟萃分析显示:21-27天周期女性,其抗苗勒氏激素(AMH)水平和有腔卵泡计数显著低于正常周期女性。这意味着卵巢中可用卵泡数量可能较少,但并不意味着绝对生育力下降。

尽管21天周期本身可能正常,但某些伴随症状需及时就医:

| 危险信号 | 可能关联疾病 |

|--||

| 周期突然缩短超过7天 | 甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征 |

| 经期超过7天或少于2天 | 子宫肌瘤、子宫内膜病变 |

| 经量剧增(每小时浸透卫生巾) | 凝血功能障碍、子宫腺肌症 |

| 周期不规律(波动>7天) | 卵巢早衰、垂体瘤 |

特殊人群需特别注意:

对于单纯周期缩短(无其他症状)的女性,建议分级管理:

1. 基础自我监测(至少3个月)

2. 生活方式干预

3. 医学评估指征

出现以下情况建议进行生殖内分泌检查:

检查项目包括:

1. “周期短老得快”:没有直接证据表明周期长度与衰老速度相关,卵巢储备更多受遗传和环境影响

2. “每月排卵必然消耗卵子”:女性实际消耗的是已进入生长阶段的卵泡,而非原始卵泡储备

3. “经血多代表排毒好”:月经过多(>80ml)反而可能引发贫血,需排查器质性疾病

1. 旅行时周期紊乱:跨越3个以上时区建议服用短期避孕药调节周期

2. 疫苗接种后变化:新冠疫苗可能导致暂时性周期缩短,通常1-2个周期恢复

3. 紧急避孕药影响:多次使用可导致3个月内周期紊乱,每年使用不超过2次

月经周期的个体差异如同指纹般独特。21天的规律周期本身不是疾病,而是身体发出的健康自检提示。通过科学监测与适度干预,女性完全能够与自己的生理节奏和谐共处。当异常信号出现时,及时的专业医疗支持才是守护生育力与长期健康的关键。