当人们谈起艾滋病(HIV/AIDS),最常引发焦虑的便是“窗口期”。这一阶段既关乎早期诊断的准确性,也涉及病毒传播的隐匿性。许多人在发生高危行为后迫切想知道:“到底多久检测才能排除感染?”答案并不简单,因为窗口期受检测技术、个体差异等多重因素影响。本文将从科学角度解析这一关键阶段,并提供实用建议。

窗口期是指从HIV病毒进入人体到血液中能被现有检测技术识别出感染标志物(抗体、抗原或核酸)的时间间隔。这一阶段的最大矛盾在于:感染者已具备传染性,但检测结果可能呈阴性。

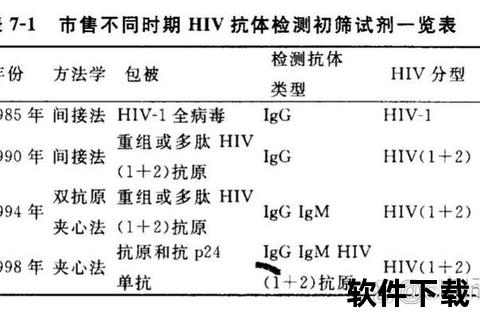

根据中国卫生行业标准《WS293-2019》,不同检测技术的窗口期差异显著:

这一数据基于大规模临床研究,但实际应用中需考虑个体免疫应答速度、病毒载量等因素。

HIV进入人体后,首先攻击CD4+T淋巴细胞,并在局部淋巴结中快速复制。感染初期(2-4周),病毒载量呈指数级增长,但抗体尚未大量产生。感染者可能毫无症状,或出现以下非特异性表现:

这些症状易被误认为流感,且约20%感染者无症状,因此仅凭症状无法判断感染。

窗口期内,感染者血液中的病毒载量可达每毫升数百万拷贝,传染性是慢性期的10-100倍。例如,无保护性行为或共用针具时,病毒可通过体液传播。

| 检测类型 | 检测目标 | 窗口期 | 准确性 | 适用场景 |

||-|||-|

| 核酸检测(RNA/DNA) | HIV病毒遗传物质 | 7-14天 | >99.9% | 高危后早期筛查、孕产妇检测 |

| 抗原抗体联合检测 | p24抗原+抗体 | 14-28天 | 99% | 常规筛查、医院初诊 |

| 抗体检测(三代试剂)| IgG/IgM抗体 | 21-42天 | 98% | 社区快速检测、自测 |

数据来源:

注意:免疫力低下者(如化疗患者、艾滋病晚期患者)可能出现抗体延迟,需延长随访期至6个月。

1. 孕妇:

2. 儿童:

3. 性工作者与者:

艾滋病窗口期是防控链条中最脆弱的环节,但也提供了早期干预的机会。记住以下要点:

1. 检测优先:根据风险选择核酸检测或四代试剂检测,避免盲目自测。

2. 科学防护:窗口期内严格采取阻断措施,必要时使用PrEP/PEP药物。

3. 社会共治:消除对感染者的歧视,推动匿名检测和隐私保护。

关键提示:若检测结果不确定,请前往疾控中心或三甲医院感染科复查,切勿依赖单一结果自我诊断。

通过科学认知与积极行动,我们不仅能保护自己,也能为终结艾滋病流行贡献力量。