新生儿偶尔发出短促的“嗝”声时,多数父母会莞尔一笑;但当这种抽动持续数分钟甚至更久,伴随胸腔规律震颤,家长往往陷入焦虑。这种膈肌痉挛引发的现象,被称为“打冷嗝”,在出生后前6个月的婴儿中发生率高达85%。事实上,新生儿打嗝不仅是生理发育的必经阶段,更是身体适应外界环境的信号之一。

1. 典型表现

新生儿打冷嗝呈现明显特征:膈肌以每秒1-3次的频率规律抽动,伴随短促的“嗝”声,持续时间多在5-20分钟。与成人打嗝不同,婴儿打嗝时通常无明显痛苦表情,但可能出现以下伴随症状:

2. 持续时间分级

根据临床观察,可将打嗝分为三级:

1. 生理发育不成熟

新生儿膈神经与迷走神经尚未完全髓鞘化,导致神经传导不稳定。研究显示,出生时膈肌厚度仅为成人的1/3,肌纤维排列松散,易受刺激产生痉挛。这种生理性打嗝多发生在清醒状态,通常随月龄增长自然缓解。

2. 喂养相关因素

3. 环境温度变化

腹部皮肤温度骤降2℃即可引发膈肌收缩。临床数据表明,未使用腹围的新生儿,打嗝发生率提高1.8倍。建议保持室温26-28℃,腹部皮肤温度维持在36.5-37.2℃。

4. 特殊病理因素

约3%的持续打嗝需警惕病理性原因:

1. 阶梯式干预方案

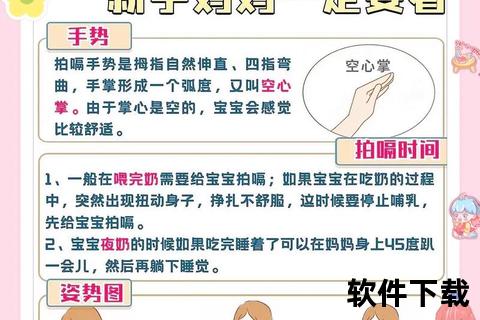

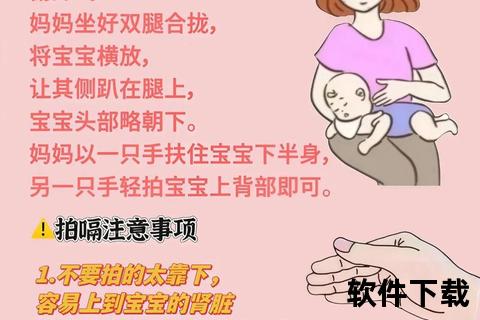

① 竖抱45度角,手掌呈杯状由下至上轻拍背部,频率1-2次/秒

② 温暖手掌顺时针按摩剑突至脐部区域,持续3分钟

① 喂服37℃温水(5-10ml)

② 玩具声光刺激转移注意力(距离眼睛20-30cm)

① 棉签蘸取乳汁轻触上腭诱发吞咽反射

② 屈曲下肢轻柔按压腹部

2. 特殊体位解析

1. 喂养技术优化

2. 环境管理

3. 喂养记录分析

建议家长记录:

通过连续3天的记录,可找出75%的个体化诱因

当出现以下情况时,建议24小时内就诊:

1. 发作时伴随口周青紫或呼吸困难

2. 每日呕吐>3次且呈喷射状

3. 体重增长不足(<20g/日)

4. 清醒状态嗜睡或反应迟钝

对健康新生儿来说,打冷嗝如同呼吸训练,是神经系统发育的特殊“彩排”。家长需掌握“观察-记录-干预”的闭环管理,既不过度焦虑,又能及时识别异常。记住,90%的病例会在添加辅食后自然消失,科学的护理终将伴随这个小生命平稳度过特殊的成长阶段。