单位换算是日常生活中的常见需求,尤其在健康管理、饮食控制、医疗用药等领域尤为重要。 许多人对“公斤”和“市斤”的换算存在困惑,例如不清楚“1000克等于多少斤”这类基础问题,甚至因单位误读导致饮食过量、用药错误等潜在风险。本文将从科学定义、实际应用场景和常见误区出发,系统解析公斤与市斤的换算逻辑,并提供不同人群的实用建议。

一、公斤与市斤的科学定义:为何需要精准换算?

1. 国际单位与市制单位的差异

公斤(kg):国际通用的质量单位,1公斤等于1000克,广泛用于医疗、科研、国际贸易等领域。

市斤(斤):中国传统的质量单位,1市斤等于500克,常见于日常生活场景(如菜市场、家庭烹饪)。

核心公式:1公斤=2市斤,1市斤=0.5公斤。1000克=1公斤=2市斤。

2. 单位混淆的潜在风险

健康管理:例如,糖尿病患者需精准计算每日主食摄入量(如“每日不超过6两米饭”),若误将“两”当作“克”,可能导致血糖失控。

用药安全:儿童药物剂量常按体重(公斤)计算,若家长错误换算单位,可能引发用药过量或不足。

健身与营养:蛋白质摄入量常以“克”为单位,健身人群若误读单位(如混淆“斤”和“公斤”),可能影响训练效果。

二、实际场景中的换算技巧与案例

1. 快速换算口诀与工具

口诀法:公斤数×2=市斤数(如3公斤=6市斤);市斤数÷2=公斤数(如5市斤=2.5公斤)。

工具辅助:使用手机计算器或语音助手(如“小爱同学,1000克是多少斤?”),适合不擅长心算的人群。

2. 不同人群的换算需求

| 场景 | 换算要点 |

|-|--|

| 家庭烹饪 | 菜谱中的“500克肉”需换算为1市斤,避免因误解导致食材浪费或营养失衡。 |

| 孕妇体重管理 | 产检时胎儿体重以公斤记录,孕妇需自行换算为市斤(如3.5公斤=7斤)以便理解。 |

| 慢性病管理 | 高血压患者每日盐摄入建议为“不超过5克”,需明确“5克≠5钱”(1钱=5克)。 |

3. 常见误区与纠正

误区1:“斤”与“公斤”是10倍关系?

纠正:1公斤=2市斤,而非10倍。

误区2:部分地区使用“大斤”(600克)?

纠正:中国国家标准1市斤=500克,非标准单位需特别确认。

三、特殊群体的注意事项与行动建议

1. 儿童与老年人:减少换算误差

儿童用药:按体重计算剂量时,需将市斤转换为公斤(如体重20斤=10公斤),再根据说明书(如“10mg/kg”)计算具体用量。

老年人饮食:建议使用带单位标记的厨房秤,避免因“两”与“克”混淆导致盐糖摄入超标。

2. 孕妇与哺乳期女性:关注营养单位

叶酸补充:每日建议摄入400微克(0.4毫克),需注意“微克”与“毫克”的千倍差异。

体重增长:孕期增重范围通常以公斤为单位(如建议增重10-12.5公斤),换算为市斤(20-25斤)更易理解。

3. 健康从业者的沟通技巧

医嘱明确性:向患者解释单位时,可采用“双单位标注”(如“每日饮水1.5升(约3斤)”)。

视觉化工具:用对比图展示“100克米饭≈半碗”或“5克盐≈一啤酒瓶盖”,提升患者认知。

四、总结与实用工具推荐

单位换算是健康管理的底层技能,需结合科学知识与实际场景灵活应用。建议读者:

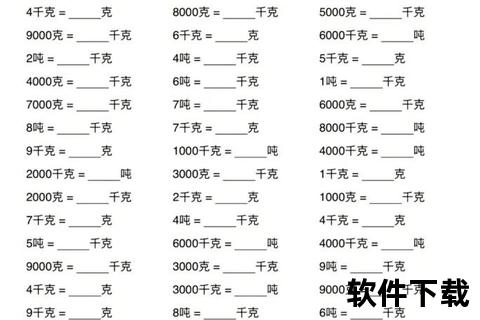

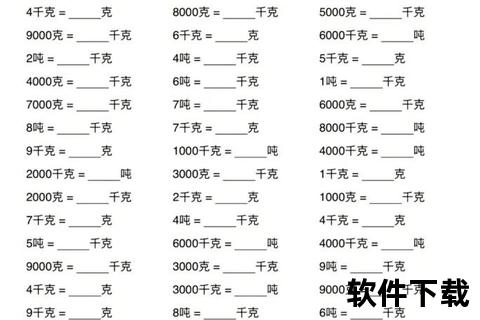

1. 制作换算表贴于冰箱或药箱:列出常见值(如100克=0.2斤,500克=1斤)。

2. 善用智能设备:电子秤切换单位功能、手机单位换算App(如“单位换算器”)。

3. 就医时主动确认单位:若对医嘱中的“克”“毫克”“单位”等存疑,务必当场询问。

通过掌握科学的换算方法,公众可避免因单位误解引发的健康风险,在饮食、用药、体检等场景中做出更明智的决策。

(全文关键词自然分布:公斤换算市斤、1000克等于多少斤、单位换算技巧、健康管理、用药安全)