在各类疾病高发、环境污染复杂的当下,科学防护与健康习惯的养成已成为守护生命安全的必备技能。本文基于权威医学研究与实践经验,为不同群体提供可操作的防护指南。

一、科学防护的核心原则

1. 病原体阻断三部曲

物理屏障:医用外科口罩可过滤95%以上飞沫颗粒,正确佩戴需确保金属条贴合鼻梁,每4小时更换一次(污染或潮湿时立即更换)。接触公共设施后,使用含60%以上酒精的免洗洗手液进行手消毒,揉搓时间不少于20秒。

环境净化:每日开窗通风3次,每次30分钟可降低室内病毒浓度;门把手、手机等高频接触表面需用500mg/L含氯消毒剂每日擦拭。

免疫防线:流感疫苗每年更新毒株匹配率,接种后保护效力达40-60%;肺炎链球菌疫苗可为65岁以上老人提供5年以上保护。

2. 风险场景应对策略

在医疗机构等高危场所,需叠加N95口罩与护目镜,脱卸防护装备时应遵循"从污染到清洁"顺序,避免触碰外表面。

诺如病毒污染区域处理:先用吸附材料覆盖呕吐物,再用5000mg/L含氯消毒剂作用30分钟后清理,操作者需佩戴双层手套。

二、健康习惯的系统养成

1. 生理健康基石

昼夜节律管理:22:00-02:00是褪黑素分泌高峰,熬夜会抑制淋巴细胞活性。建议睡前1小时进行梳头按摩(每分钟15次)促进头皮血液循环。

营养金字塔:孕妇需每日补充400μg叶酸,避免反式脂肪酸(常见于糕点),可用全麦面包配新鲜水果替代甜点。学龄儿童蛋白质摄入应达1.2g/kg体重,深海鱼类每周2次补充DHA。

2. 行为模式重塑

微习惯培养法:从2分钟运动开始,如靠墙深蹲(膝关节不超过脚尖),逐步过渡到每日30分钟中等强度运动。

认知行为调节:建立"触发-行为-奖励"机制,如在办公桌放置可视水杯(触发),每小时饮水200ml(行为),完成后标记进度表(奖励)。

三、特殊人群防护要点

1. 孕产妇专属方案

出行选择非高峰时段,乘坐交通工具时佩戴孕妇安全带(腰带置于骨盆下方)。出现宫缩频率>1次/10分钟或胎动减少50%需立即就医。

饮食采用"彩虹法则":每日红(西红柿)、黄(南瓜)、绿(西兰花)、紫(紫甘蓝)、白(山药)五色食材搭配,降低妊娠糖尿病风险。

2. 老年群体优化措施

心血管病患者建议采用"三个半分钟"起床法:清醒后卧床半分钟→坐起半分钟→双腿下垂半分钟,可降低晨间血压波动风险。

认知训练推荐"双任务训练":边散步边进行100-7连续减法运算,每周3次可提升海马体活性。

3. 儿童防护重点

呼吸道防护采用"大小口罩法":3岁以下使用头戴式婴幼儿口罩(过滤效率≥90%),学龄儿童选择折叠式口罩(通气阻力≤30Pa)。

建立"洗手儿歌"程序:饭前便后按"内外夹弓大立腕"七步法洗手,配合20秒童谣计时。

四、应急处理与就医指征

1. 家庭急救箱配置

应包括电子体温计、无菌敷料套装、退热贴(物理降温用)、医用冰袋。慢性病患者需额外配备:糖尿病患者——血糖仪+速效葡萄糖片;哮喘患者——便携式雾化器。

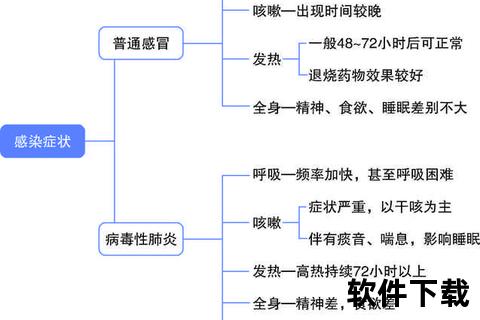

2. 预警性症状识别

| 症状类型 | 居家观察指标 | 紧急就医标准 |

||||

| 呼吸道 | 体温<38.5℃持续<3天 | 血氧饱和度≤93%或呼吸频率≥30次/分 |

| 消化道 | 每日腹泻≤3次 | 便血或持续呕吐>12小时 |

| 神经系统 | 短暂头晕(<5分钟) | 意识障碍或单侧肢体麻木 |

3. 数字化健康管理

推荐使用具有AI预警功能的健康监测APP,如夜间智能手环可自动检测血氧骤降(<85%持续10分钟)并触发报警。

本指南强调防护措施与健康行为的协同作用。建议读者每月进行"健康习惯审计":用清单法评估饮食记录、运动日志、睡眠周期,逐步建立个性化防护体系。当突发健康事件时,保持"评估-防护-处置"的决策链条,既可有效降低风险,又能避免过度焦虑。