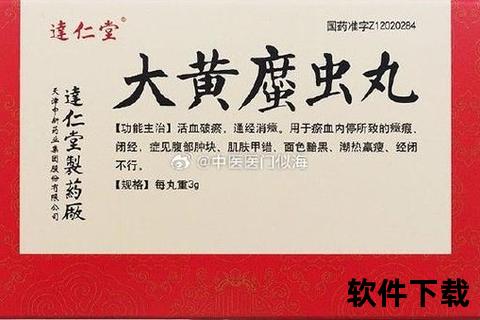

大黄蛰虫胶囊作为经典名方“大黄蛰虫丸”的现代制剂,凭借其“活血破瘀、通经消癥”的核心功效,在当代临床中展现出广泛的应用价值。本文结合现代医学研究及临床实践,系统解析其作用机制与适用场景,帮助公众科学认知这一传统药物的现代应用。

一、从瘀血病理看大黄蛰虫胶囊的适应症

中医理论认为,“瘀血内停”是多种慢性疾病的共同病理基础,表现为局部疼痛、肿块形成、皮肤粗糙暗沉(肌肤甲错)、月经异常等症状。现代医学发现,这类病理状态与微循环障碍、炎症因子释放、纤维化进程等密切相关。

典型症状提示:

妇科问题:闭经超过3个月(继发性闭经)、经血紫暗夹血块、痛经需服用止痛药缓解

皮肤表现:面部黄褐斑呈蝶形分布、小腿皮肤干燥如鱼鳞(肌肤甲错)、黑眼圈伴目眶黯黑

全身症状:腹部可触及硬块(如子宫肌瘤)、潮热盗汗但体重下降

二、现代药理机制解析

1. 改善微循环:通过降低血液黏稠度、抑制血小板聚集,缓解组织缺血缺氧状态。

2. 抗纤维化作用:抑制肝星状细胞活化,减少胶原蛋白沉积,延缓肝硬化进程。

3. 内分泌调节:调控雌激素受体表达,改善子宫内膜容受性,对多囊卵巢综合征相关闭经有效。

4. 代谢调控:降低血清总胆固醇、低密度脂蛋白水平,改善动脉粥样硬化。

三、临床适用疾病谱及证据支持

(一)妇科疾病

1. 继发性闭经

适用特征:经期推迟超过3个月,B超显示子宫内膜厚度≥8mm但无撤退性出血

疗程建议:连续服用3个月经周期,月经恢复后逐渐减量

2. 子宫肌瘤

疗效数据:3-6个月疗程可使肌瘤体积缩小30%-50%,尤其适用于3-5cm肌壁间肌瘤

联合方案:配合桂枝茯苓胶囊可增强消癥散结效果

3. 子宫内膜异位症

作用特点:缓解痛经程度(VAS评分降低≥50%),减少CA125水平

(二)肝胆疾病

1. 乙肝肝纤维化

联合治疗:与恩替卡韦联用,6个月疗程使肝硬度值(LSM)下降≥2kPa

保护机制:降低血清透明质酸(HA)、层粘连蛋白(LN)等纤维化指标

2. 代偿期肝硬化

临床观察:配合优质蛋白饮食,可提升白蛋白水平0.5-1.0g/dL

(三)代谢性疾病

高脂血症:12周治疗使甘油三酯下降≥1.5mmol/L,效果与他汀类药物相当

糖尿病神经病变:改善肢体麻木症状,提高神经传导速度15%-20%

(四)皮肤疾病

黄褐斑:配合防晒护理,3个月疗程使色斑面积减少40%-60%

慢性荨麻疹:调节Th1/Th2免疫平衡,减少复发频率

四、科学用药指南

(一)用法规范

标准剂量:0.4g/粒规格,每次4粒,每日2次(早晚饭后服用)

疗程调整:慢性肝病需持续6个月以上,痛经建议经前7天开始服用

(二)风险管控

1. 禁忌人群

妊娠期(可能引发子宫收缩)

血小板计数<50×10⁹/L或存在活动性出血(如消化性溃疡)

2. 不良反应预警

常见:服药初期大便次数增多(日行2-3次属正常反应)

需停药:出现皮疹瘙痒或便血等过敏/出血倾向

(三)特殊人群建议

围绝经期女性:配合骨密度监测,长期服用需补充钙剂

病毒性肝炎患者:需同步进行抗病毒治疗,不可替代基础疗法

五、何时需要就医?

出现以下情况应立即停药并就诊:

1. 服药后月经量骤增(超过既往2倍)或持续出血>10天

2. 腹部包块短期内快速增大或伴剧烈疼痛

3. 皮肤黄染伴尿液颜色加深(警惕药物性肝损伤)

大黄蛰虫胶囊的临床应用需遵循“辨证精准、疗程规范、动态评估”原则。瘀血相关疾病患者应在中医师指导下,结合现代检测指标(如血液流变学、影像学)制定个体化方案。传统医学与现代医学的协同,为慢性复杂疾病提供了更优解。