每个新生儿的到来都伴随着父母无尽的喜悦与焦虑,尤其在哺乳问题上,“喂多久才够”成为新手妈妈们最常纠结的难题。有的宝宝5分钟匆匆结束,有的却持续半小时仍不松口,这些差异背后既有生理规律,也暗含喂养技巧的学问。

一、新生儿哺乳时长的科学规律

1. 普遍时间范围

根据临床观察,健康足月新生儿单次哺乳时间通常为10-20分钟,每天需喂养8-12次。但个体差异显著:

早产儿或低体重儿:因吸吮力弱,单次可能长达30-40分钟,需更频繁喂养

高效型宝宝:部分3月龄后哺乳效率提升,5分钟即可完成有效吸吮

安抚型需求:有的宝宝会将哺乳时间拉长至半小时以上,实际后半段以非营养性吸吮为主

2. 影响时长的四大核心因素

生理成熟度:早产儿口腔肌肉发育不足导致效率低下

乳汁流速:奶阵过冲可能使宝宝躲避吞咽,缩短有效哺乳时间;流速过慢则需更久

含乳姿势:错误含乳(仅含)导致吸吮效率降低50%以上

母婴状态:母亲皲裂、乳腺堵塞或婴儿鼻塞等均影响时长

二、常见误区与科学解读

误区1:“按需喂养=无时间限制”

科学解析:按需喂养需平衡婴儿需求与母亲健康。持续单侧哺乳超过20分钟可能引发损伤,进而影响泌乳。建议单侧哺乳不超过15分钟,必要时换边。

误区2:“时间短=没吃饱”

真相:5分钟高效哺乳可能优于30分钟无效吸吮。判断标准应结合:

吞咽声频率:有效吞咽占哺乳时长的60%以上

排泄指标:每天6次以上小便,3-4次黄色糊状大便

体重增长:出生10-14天恢复体重,月增重500g以上

误区3:“定时定量更科学”

研究证实:新生儿胃容量仅5-7ml(如樱桃大小),频繁少量喂养符合生理特点。强制间隔3小时可能引发低血糖。

三、精准判断与调整方法

1. 饥饿信号分级识别

早期信号:眼球快速转动、张嘴寻乳

中期信号:身体扭动、手放嘴边

晚期信号:哭闹(此时哺乳易吸入空气)

2. 哺乳效率提升技巧

含乳矫正:确保含住而非仅,下唇外翻呈“鱼嘴状”

体位优化:摇篮式适合足月儿,橄榄球式利于剖宫产妈妈,侧卧式适合夜间哺乳

奶阵管理:手指轻压减缓流速;热敷按摩促进慢流速排空

3. 特殊情况处理

早产儿喂养:采用袋鼠式护理,每1.5小时哺乳一次,配合吸管辅助

乳汁不足:增加凌晨3-5点哺乳(催乳素高峰时段),配合电源泵奶法

皲裂:哺乳后涂抹羊毛脂霜,下次哺乳前无需清洗

四、预防性措施与长期管理

1. 建立科学喂养节奏

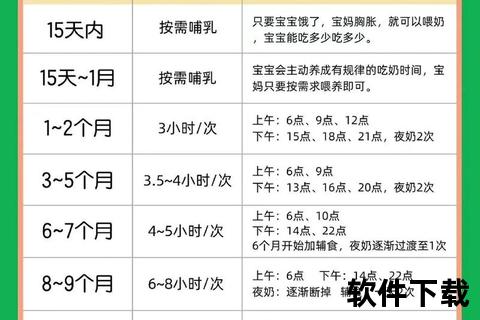

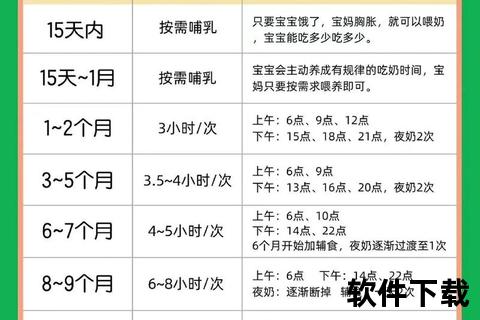

0-3个月:完全按需哺乳,记录喂养日志(时间、有效吸吮时长、排泄情况)

4-6个月:逐步形成3小时间隔,引入作息信号(如固定睡前哺乳仪式)

2. 母亲健康维护

乳腺保健:哺乳后冷敷缓解胀痛,定期自查硬块

营养支持:每日额外补充500kcal热量,重点摄入DHA、钙质

3. 医疗介入指征

出现以下情况需及时就医:

哺乳持续40分钟以上且体重增长不足

小便次数每日<4次或大便持续发绿

母亲出现持续出血或红肿热痛

五、给父母的行动建议

1. 建立喂养日志:使用App记录哺乳时间、有效吞咽时长、排泄情况,两周即可发现规律

2. 动态调整策略:当宝宝出现连续3天哺乳时间异常(过短/过长),排查生理因素(如鹅口疮、舌系带过紧)

3. 专业支持网络:提前了解本地哺乳顾问资源,国际认证哺乳顾问(IBCLC)可提供个性化方案

母乳喂养既是科学也是艺术,每个母婴组合都是独特的系统。掌握核心原则的更要相信母亲的本能感知——那些凝视宝宝时自然流露的关切,往往比任何计时器都更精准。