子宫是女性生理系统中承担生育与内分泌功能的重要器官,但当疾病或特殊状况需要切除子宫时,许多患者会陷入对术后生活的担忧。月经是否消失、身体是否会加速衰老、性生活是否受影响等问题,常常成为患者决策前的核心困惑。以下从科学角度解析关键因素,帮助公众正确理解术后变化。

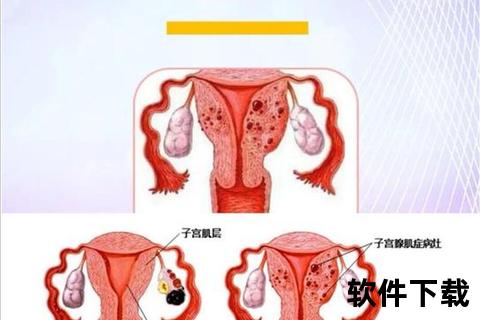

月经的本质是子宫内膜周期性脱落引发的出血,因此子宫是否完整决定了月经的存在。根据手术范围不同,医学上将子宫切除分为三种类型:

1. 全子宫切除术:切除宫体、宫颈及相连韧带,彻底消除子宫内膜。术后不会再有月经,顶端形成闭合盲端。

2. 子宫次全切除术:保留宫颈或部分宫体。若残留组织中含有子宫内膜,仍可能出现少量周期性出血,但这类出血并非真正月经,且需警惕病理因素(如感染或宫颈病变)。

3. 根治性子宫切除术:针对恶性肿瘤患者,切除范围更广(包括部分和淋巴结),术后必然无月经。

注意特殊现象:全切术后若出现出血,可能是残端愈合不良、感染或激素波动导致的异常出血,需及时就医排查病因。

卵巢是雌激素分泌的核心器官。若手术未切除卵巢,体内激素水平基本不受影响,不会直接导致更年期提前或衰老加速。但部分患者可能出现暂时性激素波动,引发潮热、情绪波动等症状,通常3-6个月内可自行恢复。

需警惕的情况:若同时切除卵巢(如卵巢癌患者),将直接进入手术绝经期,需通过激素替代治疗缓解症状。

子宫通过韧带与盆底肌肉共同支撑盆腔脏器。切除子宫可能削弱盆底支撑力,增加尿失禁、盆腔器官脱垂等风险。术后建议通过凯格尔运动、电刺激疗法强化盆底肌。

研究显示,70%以上患者术后性生活质量未受显著影响,甚至因疾病症状(如痛经)消除而提升满意度。但需注意:

梅奥诊所研究发现,35岁以下女性子宫切除后,冠状动脉疾病风险增加2.5倍。建议:

1. 手术是否绝对必要?是否存在药物或微创治疗替代方案(如子宫动脉栓塞术)?

2. 卵巢是否保留?若切除,激素替代治疗的利弊如何权衡?

3. 术后康复资源是否完备?如盆底康复中心、心理咨询渠道等。

子宫切除是治疗严重妇科疾病的有效手段,但需基于充分医学评估。患者应主动与医生讨论手术范围、替代方案及长期管理计划,避免因误解延误治疗。记住,女性的价值不仅取决于器官完整,科学治疗与积极生活态度才是健康的核心支柱。