维生素C作为人体必需的水溶性维生素,其抗氧化与促氧化的双重特性使其在疾病防治中扮演着复杂角色。研究发现,它既能清除自由基保护细胞,又可能在高剂量或特定条件下引发氧化损伤。这种"双刃剑"效应,让科学界对其应用展开持续探索——从坏血病治疗到癌症辅助疗法,从免疫支持到心血管保护,背后都隐藏着精密的生化机制。(以下为正文部分)

维生素C通过直接提供电子中和自由基(如羟基自由基),并间接还原其他抗氧化物质发挥保护作用。实验显示,它能将氧化的谷胱甘肽(GSH)恢复为活性形式,使细胞内的抗氧化系统形成再生循环。在皮肤层面,这种机制能减少紫外线诱导的黑色素生成,这也是含维C护肤品广受推崇的生化基础。

但当浓度超过0.25mmol/L时,在过渡金属离子(如铁、铜)催化下,维生素C会通过芬顿反应产生活性氧物质,导致DNA链断裂和脂质过氧化。动物实验证实,豚鼠静脉注射大剂量维C后肝脏脂质过氧化产物增加12倍。这种剂量依赖的转化提示:抗氧化与促氧化之间存在微妙平衡。

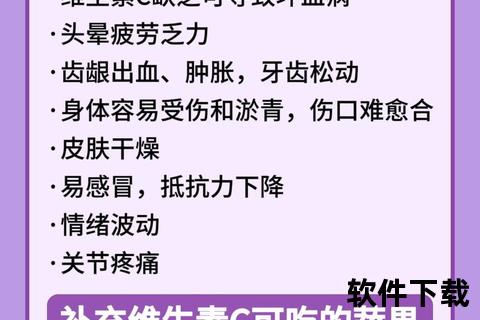

典型病例表现为牙龈肿胀出血、皮下瘀斑及关节疼痛,X线显示骨骼临时钙化带增厚呈"坏血病线",骨膜下血肿形成特征性杵状变形。治疗采用分阶段方案:急性期静脉注射200mg/天,缓解后改为口服100mg tid,同时补充富含维C的猕猴桃、青椒等食物。

研究发现,每日200-1000mg剂量可缩短肺炎患者康复时间约8%,但对普通感冒预防效果仅体现在运动量极大(如马拉松运动员)或长期暴露于低温环境的人群。值得注意的是,维C通过促进T淋巴细胞增殖增强抗癌免疫,在小鼠实验中与PD-1抑制剂联用使肿瘤消退率提高37%。

在高血压管理中,持续补充维C可使收缩压平均降低4.8mmHg,机制涉及增加一氧化氮合成酶活性。针对Ⅱ型糖尿病患者,500mg/天剂量能显著降低糖化血红蛋白0.5%,这可能与减轻胰岛素抵抗相关。

孕妇需特别注意剂量控制,超过1000mg/天会改变宫内氧化环境,导致胚胎着床失败率增加15%。建议孕早期通过食物补充(如每日1个猕猴桃+200g西兰花),必要时在医生指导下使用100mg片剂。肾功能不全者应限制在500mg/天以下,避免草酸钙结石形成风险升高3倍。

血浆维C浓度检测是诊断缺乏的金标准:<11μmol/L提示不足,<5μmol/L可确诊坏血病。新兴的氧化应激标志物检测(如8-OHdG、MDA)可评估维C疗法的生物效应。在肿瘤辅助治疗中,静脉注射10g高剂量维C需配合铁离子螯合剂,防止促氧化效应。

基因多态性对维C代谢的影响成为新热点,GULO基因突变携带者可能需要提高20%摄入量。纳米包裹技术可将维C生物利用度提升3倍,在靶向治疗领域展现潜力。但研究者强调,任何超出膳食推荐量20倍的摄入都需严格医学监督。

行动指南:

1. 每日通过300g新鲜蔬菜+200g水果满足基本需求

2. 长期服用华法林者需监测INR值,维C可能增强抗凝效果

3. 出现不明原因腹泻或肾区疼痛时,立即停用并检测尿草酸

4. 肿瘤患者使用免疫检查点抑制剂期间,需医生评估后决定是否联用高剂量维C