在家庭药箱中,阿莫西林几乎是“常客”。很多人将它视为“万能消炎药”,从喉咙痛到腹泻都想用它解决。这种盲目使用可能带来严重后果——一项调查显示,我国超七成居民存在抗生素滥用问题,其中阿莫西林是误用率最高的药物之一。本文将从科学角度解析阿莫西林的抗菌机制、适用场景及安全用药要点,帮助公众走出误区。

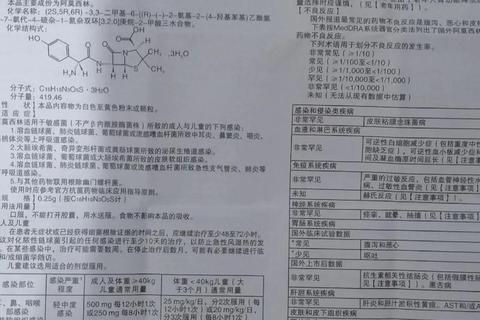

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心作用机制是破坏细菌的细胞壁合成。细菌细胞壁由肽聚糖构成,这种结构如同建筑物的钢筋骨架,对维持细菌形态和抵抗渗透压至关重要。

1. 分子结构的“伪装术”

阿莫西林的化学结构与细菌细胞壁合成所需的底物(D-丙氨酰-D-丙氨酸)高度相似。当药物进入体内后,细菌误将其识别为“建筑材料”并摄入。

2. 靶向抑制关键酶活性

细菌合成肽聚糖需要转肽酶的催化作用。阿莫西林通过β-内酰胺环与转肽酶结合,使其失去活性,导致细胞壁的交联反应中断。失去完整细胞壁的细菌会因内部渗透压失衡而破裂死亡。

3. 抗菌谱与局限性

阿莫西林对革兰氏阳性菌(如链球菌、肺炎球菌)和部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、流感嗜血杆菌)有效,但对产β-内酰胺酶的细菌(如某些葡萄球菌)无效。这也是临床常将阿莫西林与克拉维酸联用的原因——后者可抑制酶活性,扩大抗菌范围。

阿莫西林的临床应用需基于明确的细菌感染证据,以下为六大适用场景:

1. 呼吸道感染

2. 泌尿系统感染

单纯性膀胱炎、肾盂肾炎(大肠杆菌感染为主),但需注意:约30%的尿路感染由耐药菌引起,需结合药敏结果调整用药。

3. 皮肤软组织感染

轻度蜂窝织炎、疖肿(金黄色葡萄球菌或链球菌感染),但需与脓肿切开引流联合处理。

4. 幽门螺杆菌根除

作为三联/四联疗法的一部分,与质子泵抑制剂(如奥美拉唑)、克拉霉素联用,根除率可达85%。

5. 特定传染病

6. 手术预防

牙科手术或脾切除术后预防特定细菌感染。

注意:普通感冒(多为病毒感染)、非细菌性腹泻、不明原因发热等情况无需使用阿莫西林。

1. 禁忌人群

2. 特殊人群调整方案

3. 药物相互作用风险

1. 胃肠道反应(发生率5-10%)

恶心、腹泻多为暂时性,建议随餐服用。若出现水样便伴腹痛,警惕伪膜性肠炎。

2. 过敏反应

轻症(皮疹)立即停药,重症(呼吸困难、喉头水肿)需紧急注射肾上腺素。

3. 二重感染

长期使用可能导致念珠菌感染(如鹅口疮),需联用抗真菌药物。

1. 严格遵循疗程

2. 识别无效信号

用药72小时后若发热不退、症状加重,需复诊调整方案。

3. 避免饮食干扰

4. 存储与复诊要点

阿莫西林的发明曾拯救无数生命,但滥用正在削弱其效力。一项模型预测显示,若不加控制,到2050年抗生素耐药每年将导致1000万人死亡。作为个体,我们能做到的不仅是合理用药,更包括:按时接种疫苗、加强手卫生、避免交叉感染。当出现疑似感染症状时,及时就医明确病因,让专业医生判断是否需要使用抗生素。健康的第一责任人,始终是我们自己。