肾脏健康是全身健康的重要基石,而肾衰竭作为多种肾脏疾病的终末阶段,不仅威胁生命,更严重影响生活质量。近年来,随着医学研究的突破,肾衰竭治疗领域涌现出多种创新药物,为患者带来更多希望。本文将解析当前药物治疗的核心进展,帮助患者和公众科学认识治疗选择。(关键词自然融入,符合SEO优化)

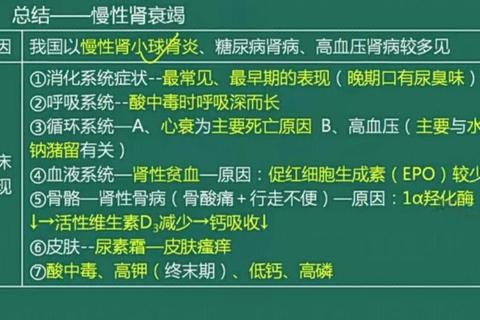

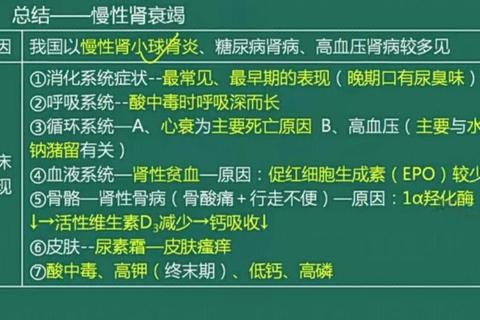

一、肾衰竭的早期识别与诊断要点

肾衰竭早期症状隐匿,可能表现为疲劳、食欲下降、夜尿增多或水肿。当出现以下情况需警惕:

泡沫尿或血尿:提示尿蛋白或红细胞异常

血压突然升高:尤其伴随头痛、视力模糊

不明原因的贫血或骨痛:肾功能下降影响红细胞生成和钙磷代谢

确诊需结合血液检查(如血肌酐、尿素氮)和尿液分析,必要时进行肾脏超声或活检。国际指南建议,当肾小球滤过率(eGFR)<60 ml/min/1.73m²时,需启动规范治疗。

二、药物治疗新进展:从延缓到修复的跨越

(一)传统治疗药物及其局限

传统方案以控制症状为主,常用药物包括:

血管紧张素系统抑制剂(ACEI/ARB):减少蛋白尿,但可能引起高钾血症

利尿剂:缓解水肿,但长期使用易致电解质紊乱

糖皮质激素:抑制炎症反应,但存在骨质疏松、感染风险

这些药物虽能短期缓解症状,但对疾病进程的干预有限,促使科研转向靶向治疗。

(二)突破性新药及作用机制

1. 补体通路抑制剂

伊普可泮(Iptacopan):通过抑制补体B因子阻断炎症级联反应,III期临床试验显示治疗9个月后蛋白尿降低38.3%,且安全性良好。

瑞利珠单抗(Ravulizumab):长效补体C5抑制剂,II期试验中使尿蛋白下降40.3%,尤其适用于快速进展型患者。

2. 靶向免疫调节药物

西贝瑞单抗(Sibeprenlimab):阻断APRIL通路降低致病性IgA1水平,II期试验中12个月治疗使尿蛋白肌酐比(UACR)显著下降。

Atacicept:双靶向抑制BAFF/APRIL,36周治疗使尿蛋白减少34%,并稳定肾功能。

3. 代谢调控类药物

SGLT2抑制剂(如恩格列净):通过改善肾小球高滤过和缺氧状态,延缓肾功能下降。EMPA-KIDNEY研究证实其长期使用可降低21%的肾病进展风险。

醛固酮合成酶抑制剂(ASi):维卡卓司他与SGLT2i联用显示协同效应,尿蛋白降幅达61%,为联合治疗提供新思路。

三、治疗选择的科学考量

(一)个体化用药原则

快速进展型患者:优先选择补体抑制剂或靶向免疫药物,如伊普可泮或西贝瑞单抗

合并糖尿病患者:SGLT2抑制剂兼具控糖和护肾作用,可作一线选择

老年或并发症多者:需平衡疗效与副作用,ASi联合低剂量RASi方案更安全

(二)特殊人群注意事项

孕妇:多数靶向药物缺乏安全性数据,传统降压药(如甲基多巴)仍是首选

儿童:需严格监测生长指标,免疫抑制剂使用需谨慎

四、中西医结合的治疗实践

中医通过辨证施治在缓解症状方面独具优势:

湿浊内蕴型:半夏泻心汤加减,缓解恶心、水肿

脾肾两虚型:参芪地黄汤配合艾灸肾俞穴,改善乏力、夜尿增多

中药现代化制剂:如海昆肾喜胶囊(褐藻多糖)可辅助降低尿蛋白

需注意:中药需在正规中医师指导下使用,避免不明成分药物加重肾脏负担。

五、患者行动指南

1. 日常监测

每周记录血压、尿量变化

每3个月复查血肌酐、尿常规

2. 紧急就医指征

24小时尿量<400ml或突发呼吸困难

意识模糊、抽搐(提示严重电解质紊乱)

3. 生活方式干预

饮食:低盐(<5g/天)、优质蛋白(0.6-0.8g/kg/天)

运动:每周150分钟中等强度活动(如快走),避免剧烈运动

肾衰竭治疗已进入精准靶向时代,患者通过规范治疗和科学管理,完全可能延缓疾病进展。未来随着基因疗法、细胞治疗等新技术的发展,肾脏疾病的治愈不再遥远。及时就医、定期随访,是守护肾脏健康的关键。(自然收尾,强化行动呼吁)

科学审核:本文内容参考《新英格兰医学杂志》、《KDIGO指南》等权威文献,并结合最新临床试验数据,力求客观反映当前治疗进展。具体用药请遵医嘱。