新生儿满月是成长过程中的第一个重要里程碑,此时体检不仅是对出生后健康状况的阶段性总结,更是早期发现潜在问题、指导科学养育的关键环节。许多家长在面对科室选择时存在困惑,甚至因信息不全而影响体检效果。本文将从实际需求出发,系统解析科室选择的逻辑、体检核心内容及注意事项,帮助家长高效完成这一健康管理任务。

一、科室选择的科学依据与优先级

新生儿满月体检的科室选择需结合医院分科特点及婴儿个体情况。根据国内医疗机构分科惯例和临床实践,推荐以下科室优先级:

1. 新生儿科(首选)

适用场景:若宝宝存在早产、低体重、出生窒息、黄疸未退等高风险因素,或曾接受过新生儿重症监护治疗。

优势:医护人员对新生儿生理特点和疾病筛查更专业,能针对性开展听力、眼底及神经系统检查。例如,通过神经心理发育评估可早期发现肌张力异常或先天性髋关节发育不良。

2. 儿童保健科(综合评估)

核心职能:专攻0-6岁儿童的生长监测、营养评估及发育筛查,提供个性化喂养建议。

检查内容:除常规体格测量外,涵盖神经行为测试(如追视反应)、骨密度检测及过敏风险评估。例如,通过头围增长曲线可判断颅脑发育是否滞后。

3. 儿科(基础保障)

适用场景:基层医院未细分专科时,可完成基础体检项目。

局限性:可能缺乏儿童保健专业设备,对发育行为问题的干预建议较泛化。

4. 生长发育科(特殊需求)

针对性检查:适用于家族有遗传代谢病史或疑似内分泌异常的婴儿,如甲状腺功能筛查、染色体检测等。

决策建议:优先选择专科设置完善的妇幼保健院或三甲医院。若不确定分科,可通过医院官网查询或拨打服务热线确认。

二、体检项目全解析:从基础到进阶

满月体检并非“走过场”,其项目设计基于新生儿常见健康风险,家长需重点关注以下内容:

1. 基础体格指标

测量意义:体重增幅低于500克可能提示喂养不足,头围异常需排除脑积水或小头畸形。

参考标准:足月儿体重应达2550克以上,身高47-53厘米。

2. 神经系统评估

关键测试:

肌张力检查:通过“牵拉反应”判断是否存在脑损伤迹象

原始反射:拥抱反射、握持反射减弱可能提示中枢神经发育异常。

3. 器官系统筛查

心肺听诊:排查先天性心脏病(如室间隔缺损杂音)

腹部触诊:发现肝脾肿大或肠道包块。

4. 特殊检测项目

髋关节超声:筛查发育性髋关节脱位,尤其臀位分娩或家族史者必查

经皮胆红素测定:黄疸未完全消退时评估风险。

进阶提示:早产儿建议增加眼底视网膜病变筛查,缺氧史婴儿需脑电图监测。

三、家长必知的六大实操要点

1. 时间窗口灵活化

最佳时段为出生28-45天,无需严格卡在30天。早产儿或患病婴儿可延至60天内。

2. 材料准备清单

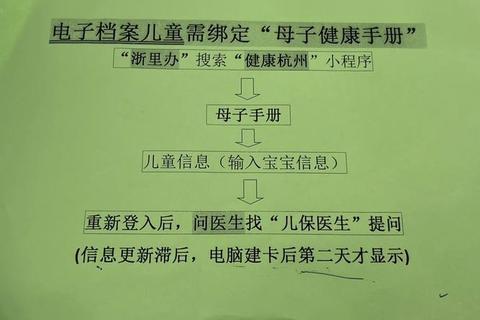

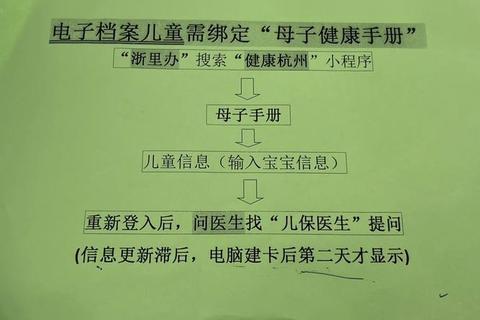

必需证件:出生证明、母子健康手册、疫苗接种本

健康记录:每日喂养量、排便次数及异常症状(如呛奶、持续哭闹)。

3. 状态管理技巧

喂食时机:体检前1小时喂奶,避免饥饿哭闹影响检查

服装选择:连体衣不便穿脱,建议分体式纯棉衣物。

4. 异常体征预警

若发现以下情况需立即告知医生:

皮肤:持续性湿疹或血管瘤增大

脐部:渗液、红肿或肉芽肿。

5. 报告解读误区

生理性偏差:如心脏杂音Ⅱ级以下且无症状,通常随访即可

生长曲线:单次数据波动需结合长期趋势判断。

6. 后续管理规划

复检周期:发育临界值婴儿需1-2月复查,正常者按3月、6月阶段体检

家庭监测工具:推荐使用生长曲线APP记录数据,直观对比标准值。

四、特殊场景应对策略

1. 跨地域体检

报告互认:提前咨询当地卫健部门,确认异地检查结果的有效性

衔接接种:携带既往疫苗记录,避免重复或漏种。

2. 疫情等突发状况

线上咨询替代方案:通过互联网医院上传体检报告,获取初步解读

延迟体检风险:超过60天未检者需增加维生素D缺乏症筛查。

3. 家庭养育争议

科学沟通模板:用“医生建议”替代主观争论,如“儿保医生强调俯卧练习可提升颈背肌力”。

建立系统健康管理思维

新生儿满月体检是儿童健康管理的起点而非终点。家长需理解其底层逻辑——通过数据化监测构建个体化健康档案,在医生指导下动态调整养育策略。建议建立“体检-记录-反馈-优化”的闭环,将被动就医转化为主动健康管理,为孩子的长期发展奠定坚实基础。