妇科健康是女性整体健康的重要组成部分,但由于生理结构特殊、激素波动等因素,女性常面临各类妇科疾病的困扰。合理用药不仅能缓解症状,更能防止疾病进展。本文将从常见症状入手,解析妇科药品的种类、作用机制及适用场景,帮助读者科学认识药物选择。

一、妇科疾病的常见症状与初步识别

妇科疾病常通过分泌物异常、疼痛、出血等信号发出警示。例如:

白带异常:正常白带为透明或乳白色、无味。若出现豆腐渣样(霉菌性炎)、灰白色带鱼腥味(细菌性炎)或黄绿色泡沫状(滴虫性炎),需警惕感染。

外阴瘙痒/灼热:可能由真菌感染、过敏或激素变化引起,夜间加重时需考虑念珠菌感染。

下腹疼痛或经期剧痛:可能提示盆腔炎、子宫内膜异位症或原发性痛经。

异常出血:非经期出血、经量骤增或绝经后出血,可能与子宫肌瘤、内分泌失调或恶性病变相关。

居家观察建议:轻度瘙痒或分泌物变化可暂时用温水清洁外阴,避免抓挠;若症状持续48小时以上、伴随发热或出血,需立即就医。孕妇、糖尿病患者或免疫力低下人群更应谨慎,避免自行用药。

二、妇科常用药品分类与科学解析

1. 抗生素类药物:对抗细菌感染

甲硝唑:针对滴虫性炎和厌氧菌感染,通过破坏病原体DNA结构杀菌。剂型包括口服片、栓剂及洗剂,孕早期禁用。

头孢类(如头孢曲松钠):广谱抗生素,用于盆腔炎、子宫内膜炎等严重感染,需避免与酒精同服。

克林霉素:适用于细菌性炎,尤其对甲硝唑耐药者有效。

2. 抗真菌药物:解决顽固性瘙痒

克霉唑栓剂/乳膏:直接作用于黏膜,治疗念珠菌性炎,缓解豆腐渣样白带及剧烈瘙痒,孕妇需在医生指导下使用。

氟康唑:口服抗真菌药,用于反复发作或全身性真菌感染,肝功能异常者慎用。

3. 激素类药物:调节内分泌失衡

雌孕激素复合制剂:如短效避孕药(优思明、妈富隆),可调节月经不调、缓解痛经,并降低卵巢癌风险。

黄体酮:用于先兆流产保胎或黄体功能不足引起的经期紊乱,需严格监测剂量。

4. 中成药:多靶点调理慢性问题

妇科千金片:清热除湿,对慢性盆腔炎、宫颈炎引起的腹痛、带下黄稠有效,适合长期调理。

乌鸡白凤丸:补气养血,改善气血亏虚型月经量少、经期延迟,配合八珍益母丸可增强疗效。

桂枝茯苓胶囊:活血化瘀,用于子宫肌瘤引起的经期延长或腹痛,需定期复查肌瘤大小。

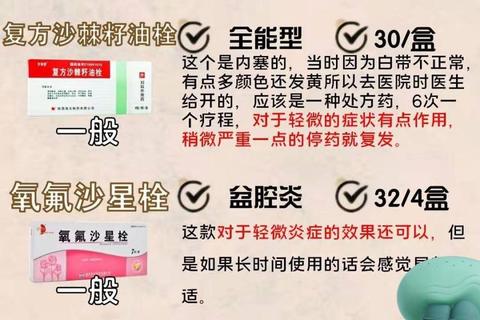

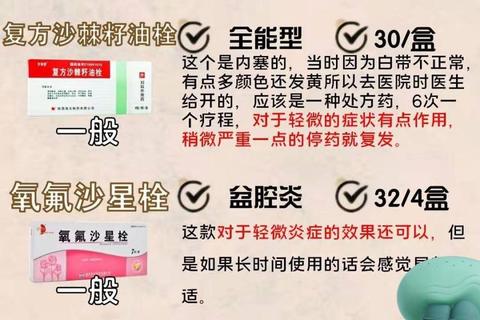

5. 局部外用药:快速缓解不适

双唑泰栓:含甲硝唑、克霉唑及氯己定,针对混合性感染,杀菌谱广,但可能引起轻微灼热感。

苦参凝胶:中药提取物,抑菌止痒,适合轻度外阴炎或辅助治疗期使用,刺激性较低。

三、特殊人群用药注意事项

1. 孕妇

孕早期避免使用甲硝唑栓剂、雌激素类药物,以防胎儿畸形。

念珠菌感染可选用克霉唑栓(B类安全药物),口服氟康唑仅限重症且医生评估后使用。

2. 哺乳期女性

甲硝唑口服期间需暂停哺乳12-24小时;局部用药通常不影响哺乳,但需清洁药物残留。

3. 更年期女性

雌激素替代疗法可缓解萎缩性炎,但需排除乳腺癌、血栓病史。

4. 合并慢性病患者

糖尿病患者慎用糖皮质激素类药膏,以免加重感染;肝肾功能不全者需调整抗生素剂量。

四、科学用药原则与误区规避

原则1:先诊断,后用药

白带常规、B超等检查可明确病因,避免将细菌性炎误用抗真菌药。

原则2:足疗程,防复发

栓剂通常需连用7天,即使症状消失也应完成疗程,否则易导致耐药。

误区警示:

洗液过度灌洗可能破坏微生态平衡,温水清洁外阴即可。

抗生素与益生菌(如乳酸菌制剂)需间隔2小时服用,避免相互灭活。

五、预防胜于治疗:日常防护要点

1. 透气穿着:选择纯棉内裤,避免紧身裤局部潮湿闷热。

2. 清洁习惯:如厕后从前向后擦拭,性生活前后清洗外阴。

3. 增强免疫力:规律作息、补充维生素C及益生菌,维持菌群平衡。

4. 定期筛查:每年一次妇科检查,HPV与TCT联合筛查可早期发现宫颈病变。

正确用药是妇科疾病治疗的关键一环,但个体差异决定了治疗方案不能“一刀切”。当出现异常症状时,及时就医、规范检查比盲目用药更重要。通过科学认知与积极预防,女性能够更好地掌握健康主动权,远离疾病困扰。

> 本文内容综合自妇产科诊疗指南及药物说明书,具体用药请遵医嘱。