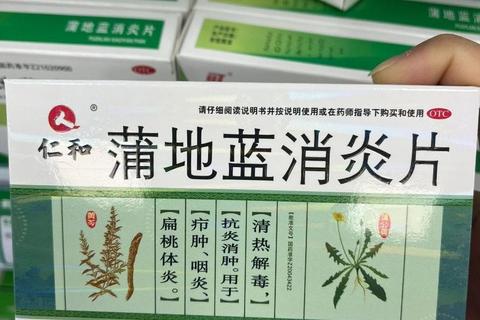

咽喉肿痛、口腔溃疡、皮肤疖肿……这些看似平常的炎症问题,背后往往是“热毒壅盛”在作祟。蒲地蓝消炎片作为一款清热解毒的中成药,凭借其显著的抗炎消肿功效,成为许多家庭的常备药。但您是否真正了解它的核心成分及其作用机制?本文将深入解析黄芩、蒲公英、苦地丁、板蓝根四大成分的科学价值,并针对不同人群提供实用建议。

蒲地蓝消炎片由蒲公英、黄芩、苦地丁、板蓝根四味中药组成,四者协同作用,形成“清热解毒-抗炎抑菌-调节免疫”的多维功效。

传统功效:蒲公英性寒味苦,归肝、胃经,中医认为其能清热解毒、消肿散结,尤其擅长治疗乳痈、咽喉肿痛等热毒病症。

现代研究:蒲公英含蒲公英甾醇、菊糖等成分,对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌等病原体具有显著抑菌作用,还能增强巨噬细胞活性,促进炎症因子清除。

临床应用:针对上呼吸道感染、急性扁桃体炎、皮肤疖肿等,蒲公英可快速缓解红肿热痛症状。

传统功效:黄芩味苦性寒,归肺、胆、脾经,以清热燥湿、泻火解毒见长,尤其适用于肺热咳嗽、湿热黄疸等症。

现代研究:黄芩中的黄芩苷、黄芩素等成分具有广谱抗菌、抗病毒作用,对流感病毒、疱疹病毒等均有抑制效果。其抗炎机制与抑制前列腺素E2(PGE2)等炎症介质释放密切相关。

临床应用:在新冠疫情期间,研究显示黄芩成分可抑制病毒复制,改善肺部炎症。

传统功效:苦地丁性寒味苦,归心、肝经,中医常用于清热解毒、凉血消肿,尤其对疔疮肿毒、急性阑尾炎等有良效。

现代研究:苦地丁含生物碱、黄酮类物质,能抑制炎症细胞浸润,减轻组织水肿,同时具有镇痛作用。

临床应用:在皮肤感染、淋巴结炎等疾病中,苦地丁可加速脓液吸收,缩短病程。

传统功效:板蓝根性寒味苦,归心、胃经,传统用于温毒发斑、咽喉肿痛,尤其对病毒性感冒疗效显著。

现代研究:板蓝根中的靛玉红、多糖等成分可增强NK细胞活性,提升机体抗病毒能力,同时抑制内毒素释放,减轻发热症状。

临床应用:在流感、腮腺炎等病毒感染中,板蓝根可缩短发热时间,缓解咽部充血。

蒲地蓝消炎片的成功在于“多靶点治疗”理念:

蒲地蓝消炎片凭借四大核心成分的协同作用,成为应对热毒炎症的利器,但其功效与风险并存。普通患者需掌握“对症用药、短期使用、特殊人群慎用”三大原则,而医疗从业者则应结合现代医学手段,制定个体化方案。健康的第一道防线,永远是科学认知与理性行动。