腹泻是日常生活中最常见的健康问题之一,但面对突如其来的腹痛、频繁排便,许多人会陷入用药误区——盲目服用消炎药(抗生素)或止泻药,可能延误病情甚至加重症状。据统计,全球每天约有1万人因腹泻相关并发症死亡。如何科学判断腹泻原因、选择正确的处理方式,是每个家庭都需要掌握的生存技能。

腹泻的本质是肠道对病原体或刺激物的防御反应,其病因可分为三大类:

1. 细菌感染:如沙门氏菌、痢疾杆菌等,常因食用变质食物或水源污染引发。典型症状包括 黏液脓血便、持续高热(38.5℃以上)、急性呕吐 ,血常规显示白细胞及中性粒细胞升高。这类腹泻需遵医嘱使用抗生素(如喹诺酮类、头孢类),但需完成完整疗程以避免耐药性。

2. 病毒感染:轮状病毒、诺如病毒是主要病原体,常见于儿童及免疫力低下人群。特征为 水样便、低热(通常低于38℃)、伴随呼吸道症状 。此时使用抗生素不仅无效,还会破坏肠道菌群。

3. 非感染性因素:包括食物过敏、肠易激综合征、乳糖不耐受等。这类腹泻通常 无发热、排便后腹痛缓解 ,需通过调整饮食或服用益生菌改善。

关键判断指标:若出现以下情况,应立即就医而非自行用药:

1. 滥用抗生素:研究显示,60%的腹泻患者会自行服用抗生素。但非细菌性腹泻使用抗生素可能引发 肠道菌群失调、二次感染 ,甚至导致儿童软骨损伤(如诺氟沙星)。

2. 过早服用止泻药:蒙脱石散等药物虽能吸附毒素,但在细菌性腹泻早期使用会阻碍病原体排出。建议 排便频率>5次/天或持续12小时以上再使用 。

3. 迷信“土方” :大蒜、生姜等可能刺激肠黏膜,加重炎症;自制盐水无法精准补充电解质,过量反而引发水肿。

1. 孕妇:禁用氟喹诺酮类(影响胎儿软骨),可选头孢地尼或阿奇霉素。

2. 婴幼儿:2岁以下禁用洛哌丁胺;轮状病毒腹泻需接种疫苗预防。

3. 老年人:易因脱水诱发心脑血管意外,单日腹泻>3次即需就医。

1. 饮食卫生:食物烹饪中心温度需达75℃,隔夜菜冷藏不超过24小时。

2. 手部消毒:用肥皂流水洗手>20秒,尤其在处理生肉后。

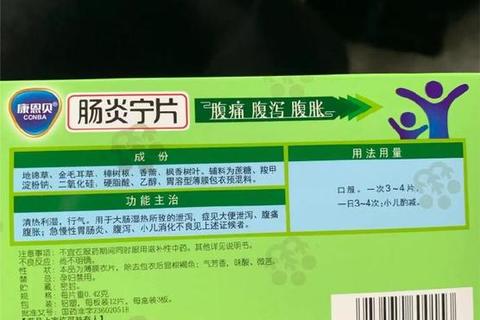

3. 家庭药箱:常备口服补液盐Ⅲ、蒙脱石散、双歧杆菌三联活菌。

关键时刻的决策流程图

开始腹泻

├─ 无发热/血便 → 补液+观察6小时

│ │

│ └─ 未缓解 → 加用蒙脱石散/益生菌

└─ 发热≥38.5℃或血便 → 立即就医查血常规/粪便培养

├─ 细菌感染 → 抗生素治疗

└─ 病毒感染 → 对症支持治疗

腹泻不是单纯的“排毒”,而是身体发出的警报。掌握科学的分级处理原则,既能避免过度医疗,又能防止重症化风险。记住:补液比止泻更重要,诊断比用药更优先。