宝宝发热时,能否洗澡、如何正确护理是许多家长最困惑的问题之一。有人担心洗澡会加重病情,也有人希望通过洗澡帮助降温,但错误的方法可能适得其反。本文从医学角度解析不同发热阶段的护理原则,并结合具体场景提供可操作的建议。

发热是人体对抗感染的防御机制,但体温过高(通常指腋温≥38.5℃)会增加代谢负担。能否洗澡需结合体温、精神状态和病因综合判断:

1. 低热阶段(37.3-38.4℃):若孩子精神活跃、无明显寒战,温水洗澡可辅助散热。研究表明,水温接近体温(37-38℃)时,皮肤血管扩张能加速热量排出。

2. 中高热阶段(≥38.5℃):需优先使用退烧药(如布洛芬或对乙酰氨基酚),待体温下降至38.5℃以下再考虑物理降温。此时若强行洗澡,可能因血管剧烈收缩加重不适。

3. 特殊疾病:如幼儿急疹、水痘等伴皮疹的情况,洗澡可能刺激皮肤;肺炎、脑膜炎等重症则需避免体力消耗。

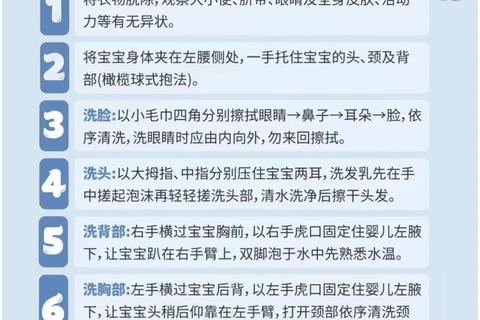

用毛巾蘸温水按以下顺序擦拭,每部位停留10秒:

出现以下症状时,优先就医而非居家护理:

1. 持续高热不退(≥39℃超过24小时)或超高热(≥41℃)。

2. 意识异常:如嗜睡、烦躁、抽搐,或出现喷射性呕吐、皮疹。

3. 基础疾病加重:如先天性心脏病、免疫缺陷患儿发热。

4. 3月龄以下婴儿:免疫系统未成熟,任何发热均需急诊评估。

1. 温水擦浴:用32-34℃温水反复擦拭重点部位,每次20分钟。

2. 医用退热贴:选择不含薄荷成分的产品,避免过敏。18℃恒温冰袋可贴敷额头或腋下,持续降温1小时。

3. 局部冷敷:将冷藏(非冷冻)湿毛巾置于颈部两侧,每5分钟更换一次。

酒精挥发虽能短暂降温,但可能通过皮肤吸收导致中毒,尤其婴幼儿禁用。

过度包裹会阻碍散热,诱发高热惊厥。正确做法是减少衣物,保持皮肤干爽。

布洛芬和对乙酰氨基酚交替使用可能增加肝肾负担,除非医生明确指导。

1. 立即急诊:抽搐、呼吸困难、皮肤发绀。

2. 24小时内就诊:发热伴腹泻/呕吐、尿量减少、精神萎靡。

3. 居家观察:体温≤38.5℃且吃喝玩正常,可监测48小时。

1. 观察体温曲线:每4小时记录一次,判断趋势而非单次数值。

2. 观察行为信号:比体温更关键的是孩子的活跃度、食欲和睡眠。

3. 观察环境风险:保持空气流通,湿度40-60%可提升舒适度。

掌握这些原则,家长能在发热初期避免慌乱,在安全范围内帮助孩子缓解不适。当不确定时,及时通过互联网医院咨询专业医生(如京东健康等平台),获取个性化指导。