对于许多女性来说,月经周期如同身体健康的晴雨表,当出现经期紊乱、痛经或经量异常时,往往提示着内分泌系统的微妙失衡。这种失衡可能源于现代快节奏生活下的压力累积,也可能是身体发出的健康警示信号。理解激素如何精密调控生理周期,掌握科学的干预方法,已成为女性自我健康管理的重要课题。

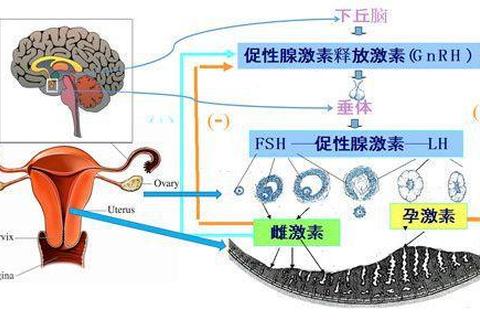

人体通过下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)实现月经周期的精准调控。每月周期开始时,下丘脑释放促性腺激素释放激素(GnRH),刺激垂体分泌促卵泡激素(FSH)和促黄体生成素(LH)。FSH促进卵泡发育并刺激雌激素分泌,当雌激素水平达到峰值时,通过正反馈机制引发LH激增,触发排卵。排卵后形成的黄体分泌孕激素,为子宫内膜转化做准备。

这种精密调控可能被多种因素打破:长期熬夜导致褪黑素分泌紊乱,间接影响GnRH节律;高压力状态促使皮质醇升高,抑制促性腺激素分泌;过度节食造成的营养缺乏直接影响激素合成。临床数据显示,30%的月经不调患者存在甲状腺功能异常,而多囊卵巢综合征患者中LH/FSH比值异常可达3:1以上。

内分泌紊乱引发的月经异常呈现多样化表现:

诊断需结合性激素六项检测(月经2-3天基础值)与影像学检查:

特殊人群需注意:青少年初潮后2年内周期波动属正常生理现象;围绝经期女性出现经期延长需警惕内膜病变;哺乳期闭经通常持续4-18个月。

西医方案:

中医调理:

特殊人群用药警示:备孕女性慎用雷公藤等影响卵巢功能的药物;乳腺癌患者避免植物雌激素补充;糖尿病患者注意中药膏方的升糖指数。

建立月经日记应记录:

出现以下情况需及时就诊:

建议每6-12个月进行基础性激素检测,超声检查建议选择经探头(已婚女性)或经腹部(未婚女性),检查前需排空膀胱。

内分泌系统的平衡需要持续养护,如同精密的钟表需要定期校准。通过建立健康档案(如记录基础体温曲线)、参与支持小组、学习应激管理技巧,女性可以更好地掌握自身健康主动权。当出现调节无效或症状加重时,应及时寻求生殖内分泌专科医生的帮助,避免盲目使用网络偏方延误治疗。