妇科异常出血是困扰许多女性的常见问题,其背后可能隐藏着从内分泌失调到恶性肿瘤的复杂病因。近年来,随着医学研究的深入,止血治疗正从传统药物向精准化、微创化方向革新。本文将解析不同止血策略的运作机理,并基于最新临床证据提供实用建议。

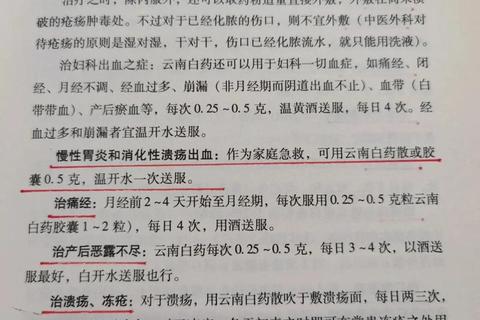

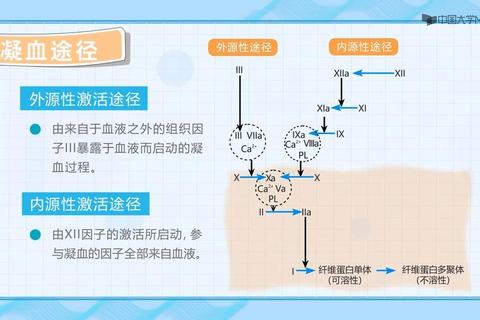

正常止血依赖于血管收缩、血小板聚集和凝血级联反应的精密配合。当子宫内膜异位症、子宫肌瘤等疾病导致血管异常增生时,会打破这种平衡。最新研究发现,血管外凝血机制在止血中起关键作用——纤维蛋白在血管外形成网状结构,与血小板共同构建三维止血屏障,这一发现改变了传统认知。对于凝血因子缺陷患者,补充人纤维蛋白原等制剂能直接促进凝血终末环节。

子宫动脉栓塞术(UAE)已成为妇科肿瘤相关出血的重要选择。临床研究表明,UAE对子宫腺肌病急性出血的即时止血成功率达96%,术后6个月子宫体积平均缩小43%。超选择性栓塞技术可将导管精确送达0.5mm级血管,最大限度保护正常组织。对于恶性肿瘤出血,载药微球栓塞在止血同时实现局部化疗,使晚期宫颈癌患者中位生存期延长5.2个月。

1. 妊娠期出血:

低分子肝素抗凝患者出现出血时,鱼精蛋白中和需按1mg:100AXaIU精确计算。孕早期慎用抗纤溶药物,可选择黄体酮缓释凝胶(每日90mg)联合卧床制动。

2. 围手术期管理:

术前采用静脉铁剂(如蔗糖铁200mg/周)纠正贫血,可使术后输血需求降低55%。对于预计出血量>500ml的手术,推荐使用氨甲环酸(术前30分钟15mg/kg)。

3. 更年期异常出血:

子宫内膜厚度>4mm时需行宫腔镜检查。促性腺激素释放激素激动剂(如亮丙瑞林3.75mg/月)可使90%患者3个月内止血,但需注意骨质流失风险。

当出现以下情况应立即就医:①每小时浸透1片卫生巾持续2小时;②伴头晕、意识模糊等休克前兆;③妊娠期任何出血。家庭初步处置包括:

建立三级预防体系:

1. 基础预防:补充铁(硫酸亚铁300mg/日)、维生素K(成人60μg/日)及维生素C(200mg/日)

2. 疾病筛查:建议异常出血患者进行凝血四项、血栓弹力图及子宫内膜活检

3. 智能监测:新型可穿戴设备能实时监测血红蛋白波动(误差<5g/L),提前预警隐性失血

随着组学技术和材料科学的进步,止血治疗正朝着个体化方向发展。基因检测指导的华法林剂量调整可使INR达标时间缩短3天,而生物可吸收止血材料的临床应用,使术后粘连发生率下降至2.3%。建议患者建立出血日记,记录发作频率、诱因及用药反应,这有助于医生制定精准治疗方案。

> 实用建议:月经周期第3天进行基础性激素检测,每年至少1次妇科超声检查。对于接受抗凝治疗者,建议使用软毛牙刷、电动剃须刀等防出血工具。

通过理解不同止血策略的作用机理,患者可与医生共同决策,选择最适合的治疗方案。记住,及时识别危险信号并规范治疗,是避免严重并发症的关键。