月经是女性健康的“晴雨表”,但当经血排出受阻时,不仅带来身体不适,更可能隐藏健康隐患。一位28岁女性曾:“每次经期都像在经历一场战役——小腹坠胀如压重石,经血点滴难下,甚至需要卧床休息。”这种被称为“月经不畅”的现象,背后涉及复杂的生理机制和个体差异,值得每一位女性关注。

月经不畅并非单一症状,而是一组关联体征的组合:

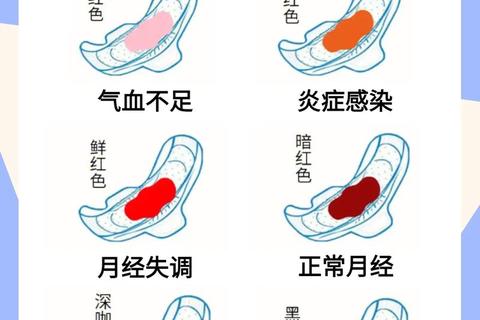

1. 排出困难:经血呈点滴状或间断流出,常伴随暗红色血块。

2. 疼痛升级:下腹持续性胀痛或痉挛性疼痛,可能放射至腰骶部或大腿内侧。

3. 周期紊乱:经期超过7天未净,或两次月经间隔小于21天/大于35天。

4. 伴随症状:乏力、头晕(提示贫血)、情绪焦虑,严重者出现恶心呕吐。

特殊人群警示:

1. 激素失衡:雌激素与孕激素比例失调导致子宫内膜脱落不全,形成“淤塞”

2. 宫寒血瘀:寒冷刺激引发子宫血管收缩,中医理论认为“血遇寒则凝”

3. 前列腺素异常:过量PGF2α引发子宫过度收缩,形成“排出-疼痛”恶性循环

1. 器质性病变:

2. 慢性炎症:反复盆腔感染造成的输卵管堵塞或宫颈粘连

3. 代谢综合征:多囊卵巢综合征患者的激素紊乱与胰岛素抵抗双重作用

1. 热敷疗法:40℃热水袋敷于下腹,每次20分钟,促进局部血液循环

2. 体位引导:采取膝胸卧位(每日2次,每次5分钟)利用重力辅助排出

3. 草本茶饮:

1. 西医疗法:

2. 中医疗法:

膈下逐瘀汤(气滞血瘀型)

温经汤(寒凝血瘀型)

当出现以下情况需考虑手术:

1. 基础防护:

2. 主动干预:

3. 监测预警:

1. 剧烈腹痛:疼痛评分≥7分(10分制)或伴随意识模糊

2. 异常出血:单日浸透超过10片卫生巾,或排出灰白色组织物

3. 全身症状:发热(体温>38.5℃)或血压骤降

某三甲医院统计显示,及时就诊的月经不畅患者中,82%通过药物调理恢复规律周期,仅6%需要手术干预。这提示早期识别与科学管理的重要性。

月经排出障碍本质是身体发出的预警信号。通过建立“观察-记录-干预”的管理闭环,配合医患协作,多数情况可获得良好预后。记住:与其在经期忍受痛苦,不如主动构建个性化的健康防御体系。当自我调节效果有限时,专业医疗支持永远是最可靠的后盾。