青春期是女性成长的关键阶段,而月经不调往往是这一时期的常见困扰。据临床数据显示,约60%-80%的青春期女性在初潮后2-3年内存在月经周期不规律现象。这种“常见”背后既可能隐藏着生理发育的阶段性特征,也可能是某些疾病的早期信号。对于14岁左右的女孩及其家长而言,科学认知月经不调的成因、掌握应对策略至关重要。

月经周期是下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)精密调控的结果,而这一系统在青春期尚未完全成熟。具体表现可分为以下四类原因:

1. 生理性调节失衡

初潮后的2-4年内,HPO轴处于发育阶段,卵巢可能无法规律排卵,导致雌激素与孕激素比例失衡。这种周期性调节的缺失会引起经期提前、延后或经量异常。约75%的初潮后第一年月经属于无排卵性周期,这是正常生理过渡过程。

2. 病理性因素

3. 心理与环境因素

持续压力可激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,抑制促性腺激素释放,引发闭经。研究显示,考试季青少年闭经发生率较平时升高30%。短期体重下降超过10%、过度运动(如每天跑步>5公里)也会导致月经紊乱。

4. 生活习惯影响

月经不调虽常见,但部分情况需立即就医:

1. 初潮时间异常:8岁前出现发育或10岁前来潮(性早熟),或16岁仍无初潮(原发性闭经)。

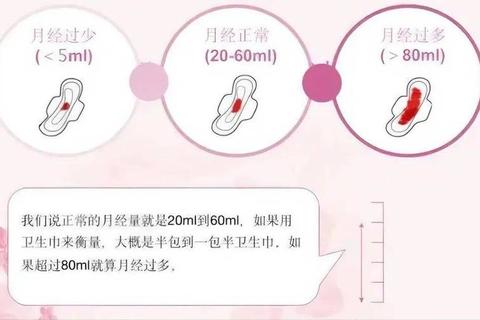

2. 出血模式改变:持续10天以上的淋漓出血、每小时浸透1片卫生巾的大出血,或停经超过6个月。

3. 伴随症状:严重痛经影响活动、体毛异常增多、周围出现毛发(提示高雄激素血症)。

家长可通过“月经日记”记录周期长度、经期天数、经量(以卫生巾更换频率评估),帮助医生判断异常模式。

1. 家庭管理与生活方式调整

2. 医疗干预路径

中医辨证施治可辅助调理,如肾虚型用左归丸,肝郁型用逍遥散,血瘀型用少腹逐瘀汤。

1. 观察记录:使用月经周期APP(如Flo、Clue)连续记录3个月数据,比口头更直观。

2. 心理支持:61%的青春期女性因月经羞耻感延迟就医,家长需主动科普生理知识,消除焦虑。

3. 就医准备:首次就诊建议携带生长曲线图、用药记录,优先选择小儿妇科专科。

月经是女性健康的“晴雨表”,青春期的暂时性紊乱虽多为生理现象,但科学管理能有效预防远期并发症(如不孕、骨质疏松)。建议每6个月进行一次妇科超声和血常规监测,及时捕捉异常信号。正如《青春期异常子宫出血专家共识》强调的:“早期规范干预是保障生殖健康的关键”。