认识感染背后的“隐形战士”

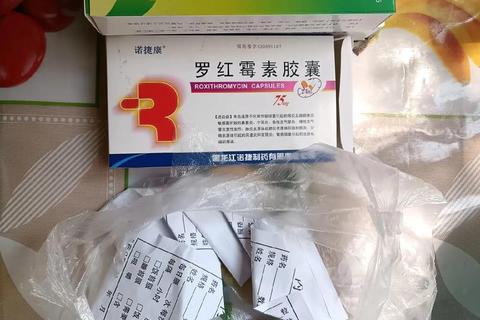

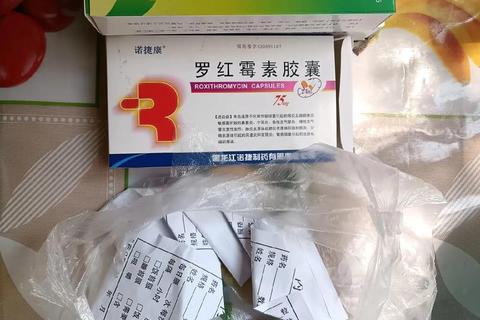

咳嗽、咽痛、皮肤红肿……这些症状背后,往往是病原微生物在作祟。面对细菌感染,抗生素是医学对抗疾病的重要武器。罗红霉素作为大环内酯类抗生素的代表,因其广谱抗菌能力和较高的安全性,成为临床常用药物。许多人对它的作用机制、适应症及用药误区仍存在困惑。本文将从科学视角解析罗红霉素的抗菌特性,并结合实际病例,帮助公众更安全、合理地使用这一药物。

一、罗红霉素的抗菌机制:精准打击病原体的“智能武器”

1. 作用靶点:阻断细菌的“蛋白质工厂”

罗红霉素通过与细菌核糖体的50S亚基结合,抑制肽酰基转移酶的活性,从而阻断细菌蛋白质的合成。这种机制能有效抑制细菌的生长繁殖,但对人体细胞无直接影响,因此安全性较高。

2. 抗菌谱:覆盖革兰氏阳性菌与非典型病原体

革兰氏阳性菌:如金黄色葡萄球菌、链球菌(化脓性链球菌、肺炎链球菌等)。

非典型病原体:支原体、衣原体、军团菌等,尤其对肺炎支原体感染效果显著。

部分厌氧菌:拟杆菌属、梭杆菌属等。

3. 药代动力学优势:高效渗透与持久作用

高生物利用度:口服吸收率达72%~85%,血药浓度稳定。

组织穿透性强:可分布至扁桃体、肺、皮肤等病灶部位,浓度远超血液水平。

半衰期长:约8~15小时,每日1~2次用药即可维持疗效。

二、临床适应症:哪些疾病适合使用罗红霉素?

1. 呼吸道感染

典型病例:急性咽炎、扁桃体炎、慢性支气管炎急性发作。

非典型病例:支原体肺炎(儿童高发)、衣原体肺炎。

数据支持:临床研究显示,罗红霉素治疗呼吸道感染痊愈率达90%,有效率97%。

2. 皮肤软组织感染

常见类型:脓疱疮、疖肿、寻常性痤疮(与痤疮丙酸杆菌相关)。

联合用药案例:重度痤疮可联用维胺酯和雷公藤多甙,增强抗炎效果。

3. 泌尿生殖系统感染

非淋球菌性尿道炎:沙眼衣原体感染的首选药物之一,有效率78%~84%。

宫颈炎:针对衣原体引起的炎症,需配合其他局部治疗。

4. 耳鼻喉感染

中耳炎、鼻窦炎:药物在鼻咽部浓度高,可快速缓解症状。

三、用药指导:科学使用避免“踩雷”

1. 剂量与疗程

成人:每日2次,每次150mg;或每日1次300mg(空腹服用)。

儿童:按体重2.5~5mg/kg,每日2次。

特殊人群:严重肝病患者需减量至每日1次。

2. 服药时间与饮食影响

最佳时间:餐前1小时或餐后3~4小时,避免食物降低吸收率。

禁忌搭配:避免与含铝/镁的抗酸药同服,可能降低药效。

3. 不良反应与应对措施

常见反应:腹痛、恶心(发生率低于红霉素);偶见皮疹、肝功能异常。

严重信号:持续呕吐、黄疸、严重过敏需立即停药并就医。

4. 特殊人群注意事项

孕妇与哺乳期:权衡利弊后使用,乳汁分泌量极低但仍需谨慎。

肝肾功能不全者:严重肝硬化者剂量减半,肾功能不全者无需常规调整。

四、药物相互作用:警惕“隐形风险”

1. 高风险组合

抗凝药(华法林):可能增加出血风险。

镇静剂:延长镇静时间,需监测中枢抑制症状。

2. 需谨慎联用的药物

茶碱:可能升高血药浓度,但影响较红霉素轻微。

麦角类药物:联用可能引发急性中毒。

五、合理用药倡议:避免滥用与耐药性

1. 耐药性现状

近年因过度使用,部分菌株(如肺炎链球菌)对罗红霉素耐药率上升。临床建议:用药前尽可能进行细菌培养和药敏试验。

2. 公众教育要点

不自行用药:病毒感染(如感冒)无需抗生素。

全程足量:症状缓解后仍需完成疗程,防止复发。

智慧用药,守护健康

罗红霉素凭借其广谱抗菌性和安全性,成为感染治疗的优选药物。合理用药才是发挥疗效的关键。当出现疑似细菌感染症状时,建议及时就医明确诊断,并在医生指导下规范用药。健康无小事,科学认知与行动力结合,才能让药物真正成为生命的“守护者”。

(本文内容综合临床指南与药理学研究,具体用药请遵医嘱)