月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其规律性不仅能反映内分泌系统的平衡状态,也与生育能力、慢性疾病风险密切相关。网络上关于“21天来一次月经会加速衰老”“周期越长说明卵巢功能越好”等传言频出,让许多女性陷入困惑。本文将结合医学指南和临床研究,系统解析月经周期的科学内涵,并提供切实可行的健康管理方案。

月经周期指从本次月经第一天到下次月经第一天的间隔天数,其核心机制是下丘脑-垂体-卵巢轴的精密调控。根据我国《妇产科学》指南,正常月经需同时满足四个维度:

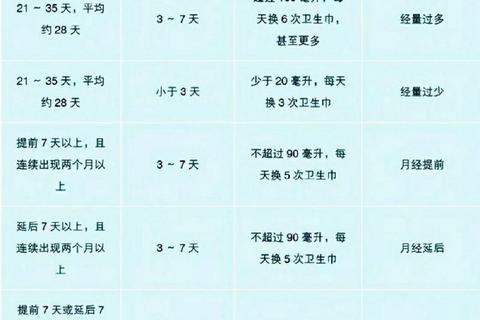

1. 周期频率:21-35天(国际妇产科联盟FIGO标准为24-38天),平均28天;

2. 规律性:相邻周期波动≤7天(18-25岁及42-45岁可放宽至≤9天);

3. 经期长度:持续2-8天,平均4-6天;

4. 出血量:单次总失血量5-80毫升,超过80毫升为月经过多。

特殊情况说明:青少年初潮后2-3年、围绝经期女性可能出现周期波动,属于生理性变化;哺乳期因泌乳素抑制排卵,可能出现暂时性闭经。

连续3个月周期波动>7天,或出现闭经、经间期出血,可能与多囊卵巢综合征、子宫肌瘤、盆腔炎等疾病相关。

1. “周期短=卵巢早衰”:卵泡储备由遗传决定,周期缩短≠卵子耗尽,但持续缩短伴AMH值下降需重视。

2. “经期同房绝对安全”:存活期可达5天,经期仍有意外妊娠风险,且易引发盆腔感染。

3. “月经量少必须治疗”:若周期规律且无生育需求,单次出血>5ml即属正常,过度干预反致内分泌紊乱。

月经周期的个体差异如同指纹般独特,与其纠结具体天数,不如关注规律性与身体反馈。建议每位女性建立个人月经档案,每年进行一次妇科超声与性激素六项检测。当周期偏离常态时,科学就医远胜于网络自诊。记住,身体发出的每一个异常信号,都是守护健康的重要契机。