维生素K1注射液是临床纠正凝血功能障碍的关键药物,但其使用过程中的潜在风险常被忽视。一位61岁高血压患者在接受静脉滴注维生素K1后2分钟内突发休克,经抢救转危为安,这种看似常规的治疗为何引发致命危机?

1. 凝血因子合成核心作用

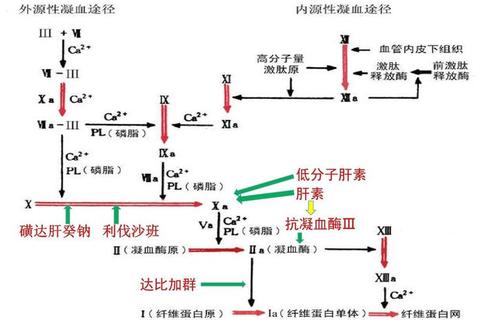

维生素K1通过激活γ-羧化酶,促使凝血因子Ⅱ(凝血酶原)、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ在肝脏完成羧化反应,形成具有活性的凝血蛋白。这一过程对维持正常凝血-抗凝平衡至关重要,缺乏时会导致自发性出血倾向。

2. 独特脂溶性特征

作为脂溶性维生素,其吸收依赖胆汁和脂肪的正常代谢。胆道梗阻患者因胆汁分泌障碍,易出现维生素K1吸收不良,导致凝血时间延长。新生儿肠道菌群未建立、母乳中含量低,需额外补充预防出血。

1. 明确适应症范围

2. 给药方式革命性转变

国家药监局黑框警告提示:静脉给药严重过敏发生率是肌注的5倍,95.3%严重反应来自静脉途径。建议优先选择深部皮射,必须静脉给药时需稀释后缓慢推注(≤1mg/min)。某研究显示超剂量(>40mg/日)使用使死亡风险增加3倍。

1. 致命性过敏反应识别

328例过敏性休克报告显示,早期征兆包括:突发胸闷(82%)、皮肤潮红(76%)、血压骤降(收缩压<90mmHg)。需立即停用并肌注肾上腺素(0.3-0.5mg)。某案例显示快速静推(>5mg/min)可直接引发心脏骤停。

2. 特殊人群

1. 家庭应急处理流程

plaintext

用药后出现皮疹/呼吸困难→立即拨打急救电话

保持平卧位,松开衣领

记录用药时间、剂量、症状变化

保留药品包装及剩余药液供检测

2. 药物协同与禁忌

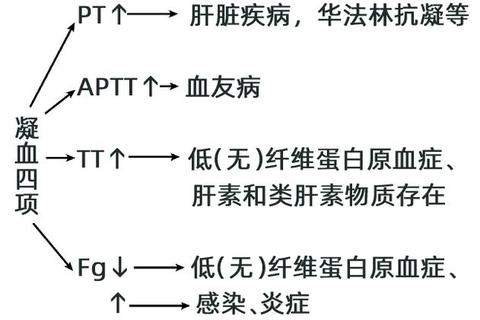

3. 治疗监测指标

最新临床试验(NCT05218733)正在评估纳米载体技术对维生素K1生物利用度的提升效果,初步数据显示口服制剂有效性提高40%,可能改变现有注射依赖格局。

关键行动建议:

1. 接受注射后留观30分钟,携带过敏警示卡

2. 慢性病患者每3个月检测PT/INR

3. 新生儿优先选择口服制剂(如存在)

4. 医护人员需定期接受过敏抢救培训