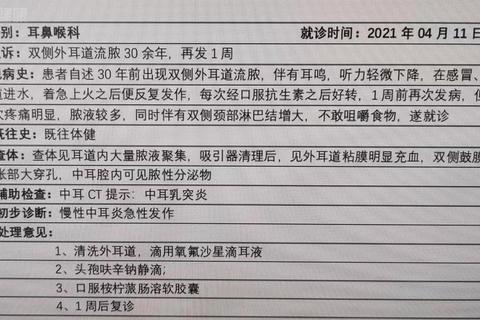

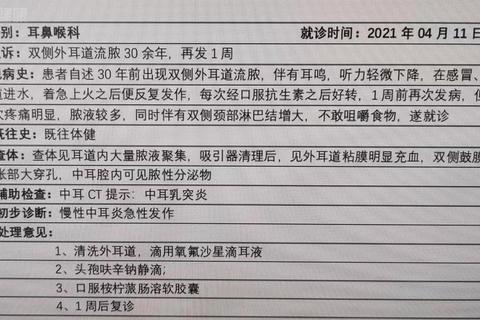

耳朵的闷胀感、持续的钝痛、听力下降……这些症状可能是中耳炎发出的信号。作为一种常见但容易被忽视的耳部疾病,中耳炎若未规范治疗,可能引发鼓膜穿孔、颅内感染等严重后果。本文将从病因、症状、药物选择到安全用药要点,为您提供一份科学实用的治疗指南。

一、中耳炎的病因与症状识别

中耳炎主要由细菌或病毒通过咽鼓管侵入中耳引发,儿童因咽鼓管结构短平,感冒后发病率高达10%。典型症状包括:

成人:耳痛、耳鸣、耳道流脓、听力减退。

儿童:哭闹抓耳、睡眠不安、发热(体温>39℃时需警惕重症)。

特殊情况下,分泌性中耳炎可能仅有耳闷和听力模糊,易被误认为“上火”而延误治疗。

二、药物治疗的核心原则与药物选择

中耳炎的治疗需根据感染类型(化脓性/非化脓性)、严重程度及患者年龄分层用药。以下是临床常用药物及适用场景:

1. 抗生素:对抗感染的主力军

首选药物:青霉素类(如阿莫西林)对肺炎链球菌等常见致病菌覆盖率高达70%。儿童推荐剂量为80-90 mg/(kg·d),疗程7-10天。

替代方案:青霉素过敏者可选二代头孢(头孢呋辛)或大环内酯类(阿奇霉素),但需注意克拉霉素可能引发胃肠道反应。

局部抗生素:氧氟沙星滴耳液可直接作用于感染部位,适用于鼓膜未穿孔患者,每日2次,每次6-10滴,滴后需侧卧10分钟(耳浴)。

2. 辅助药物:缓解症状与促进康复

糖皮质激素:地塞米松短期使用(≤3天)可快速减轻炎症,尤其适用于分泌性中耳炎。

黏液促排剂:桃金娘油胶囊可稀释中耳积液,加速分泌物排出。

镇痛药:布洛芬可缓解急性耳痛,但需避免与激素类药物长期联用。

三、安全用药的六大关键点

1. 抗生素使用规范

轻症中耳炎(体温≤39℃且耳痛轻微)可观察48小时再决定是否用药。

全程足量服药,擅自停药易导致耐药菌产生。例如阿奇霉素需连服3-5天,即使症状缓解也不可中断。

2. 滴耳液的正确操作

使用前需用3%双氧水清洁外耳道,药液温度需接近体温,避免冷刺激引发眩晕。

鼓膜穿孔者禁用苯酚甘油,否则可能损伤内耳。

3. 警惕药物相互作用

克拉霉素避免与西柚汁同服,否则可能增强心脏毒性。

鼻腔减充血剂(如呋麻滴鼻液)连续使用不超过7天,以防药物性鼻炎。

4. 特殊人群用药警示

孕妇禁用四环素类(如多西环素),以免影响胎儿骨骼发育。

儿童慎用喹诺酮类滴耳液(如氧氟沙星),2岁以下需严格评估风险。

5. 疗效监测与复诊

治疗3天后若耳痛加剧或出现面部肿胀,需立即就医排除并发症。

分泌性中耳炎患者需在1个月后复查听力,确认积液完全吸收。

6. 居家护理配合

游泳或沐浴后用吹风机(低温档)距耳10厘米吹干耳道,破坏细菌滋生环境。

避免用力擤鼻,可通过“交替按压单侧鼻孔”轻柔清理鼻腔。

四、不同人群的个性化管理建议

儿童患者:2岁以下婴幼儿首选阿莫西林克拉维酸钾,可覆盖β-内酰胺酶阳性菌。若口服困难,可改用头孢曲松静脉注射。

慢性中耳炎患者:需联合使用促排剂(如欧龙马滴剂)和鼻腔激素(布地奈德鼻喷剂),改善咽鼓管功能。

术后患者:鼓膜修补术后禁用滴耳液,需口服抗生素预防感染。

五、疗效对比与药物选择决策

近期临床研究显示,氧氟沙星滴耳液治疗急性化脓性中耳炎的有效率达98.3%,较传统氯霉素滴耳液(85%)更具优势。对于合并严重水肿的病例,联合地塞米松可缩短病程3-5天。但需注意,抗生素的“升级使用”(如从青霉素转向三代头孢)应严格遵循细菌培养结果,避免过度治疗。

及时行动,科学护耳

当中耳炎症状持续48小时未缓解,或出现高热、耳周红肿时,请立即就医。居家护理虽能辅助治疗,但不可替代专业医疗。记住:规范用药是避免听力损伤的关键,每一次“随意用点消炎药”的侥幸,都可能让耳朵付出沉重代价。