月经周期是女性生殖健康的晴雨表,当发现一个月内出现两次异常出血时,往往会引起焦虑和困惑。这种被称为「月经频发」的现象,可能隐藏着从生理性波动到病理性失衡的多种成因,需要结合个体情况科学识别与应对。

排卵期出血是年轻女性最常见的非病理性成因。在两次月经中间(约月经结束10天后),卵泡破裂导致雌激素短暂下降,引发少量子宫内膜脱落,表现为持续3-5天的褐色分泌物。这类出血通常伴随轻微下腹酸胀,可通过观察基础体温曲线确认排卵期。

药物影响也是重要因素,紧急避孕药中的高剂量孕激素可能直接导致撤退性出血,而长期服用精神类药物或激素制剂可能干扰下丘脑-垂体-卵巢轴功能。建议记录用药时间与出血的关联性,为医生诊断提供依据。

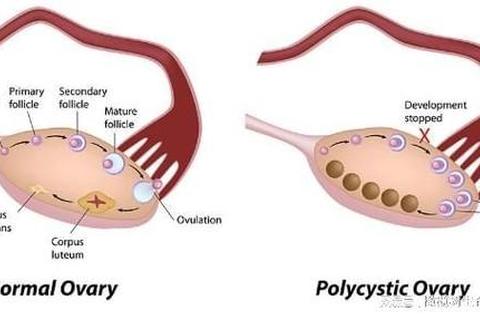

下丘脑-垂体-卵巢轴的功能异常可能引发连锁反应。多囊卵巢综合征患者因雄激素过高导致稀发排卵,反而可能因内膜异常增生出现突破性出血。甲状腺功能异常(甲亢/甲减)则通过影响性激素结合球蛋白水平,间接扰乱月经周期。此类患者常伴发痤疮、脱发或体重异常,需进行性激素六项、甲状腺功能等系统检测。

子宫内膜息肉和子宫肌瘤通过机械性刺激增加出血概率,特别是黏膜下肌瘤可使经期延长至10天以上。临床案例显示,35岁以上女性突发月经频发,约12%与子宫内膜病变相关。建议出现血块增多、经期延长时立即进行超声检查。

建立月经日记需记录:出血起止日期、出血量(日用卫生巾更换频率)、疼痛程度及伴随症状。配合排卵试纸或基础体温监测,可初步判断是否为排卵期出血。初潮2年内青少年出现周期波动属正常现象,但持续6个月以上紊乱需排查多囊卵巢综合征。

激素疗法需个体化设计:单纯排卵期出血可采用黄体酮后半周期疗法;多囊卵巢综合征常用短效避孕药调节周期;更年期女性适用雌孕激素序贯疗法。对于药物治疗无效的肌瘤或息肉,宫腔镜手术切除后85%患者周期恢复正常。

针对「经水先期」辨证施治:阴虚血热型常用两地汤合二至丸,脾不统血型推荐归脾汤加减,肝郁化火型宜用丹栀逍遥散。配合脐灸(神阙、关元穴)和耳穴压豆(内分泌、子宫区),可显著改善激素水平。

营养干预需分阶段:卵泡期增加大豆异黄酮和维生素E摄入,黄体期补充锌、镁元素。运动处方建议每周3次30分钟中强度运动(心率维持在110-130次/分),但经期避免核心肌群剧烈训练。压力管理可采用正念呼吸训练,每天10分钟冥想可使皮质醇水平下降28%。

青春期女性初潮后2年内周期波动属正常,但出现持续15天以上的出血需警惕青春期功血,血红蛋白<110g/L时应启动激素止血。围绝经期女性突发月经频发需优先排除子宫内膜癌,推荐宫腔镜检查联合病理活检。妊娠早期出血需通过血HCG翻倍规律和超声显影,鉴别先兆流产与异位妊娠。

当异常出血伴随头晕乏力、发热腹痛,或年度出血次数超过10次时,务必48小时内就诊。日常管理中,建立包含妇科检查、激素检测、代谢评估的年度健康档案,可提前发现83%的潜在病变。通过医患协同的精准管理,多数月经周期异常都能获得有效控制。