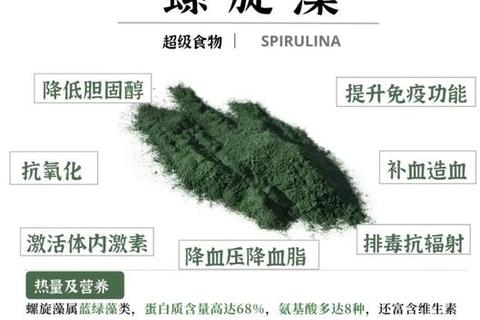

螺旋藻作为一种天然营养补充剂,因其富含蛋白质、维生素和矿物质而广受追捧。这种“超级食物”并非适合所有人。部分人在食用后可能出现皮肤红疹、腹痛甚至重金属中毒等健康问题。本文基于权威研究和临床案例,系统解析螺旋藻的潜在风险,帮助公众更安全地利用其营养价值。

螺旋藻中的异体蛋白质(如藻蓝蛋白)可能触发免疫系统的过度反应。临床观察显示,约0.3%-1.2%的食用者会出现过敏症状,表现为皮肤瘙痒、红斑、丘疹等局部反应,严重时可能引发喉头水肿或过敏性休克。

典型表现与应对措施

螺旋藻对铅、汞等重金属的富集能力是双刃剑。研究显示,在非正规养殖环境中,螺旋藻的铅含量可能超标5倍以上。长期摄入这类产品会导致重金属在骨骼和神经系统中蓄积。

风险识别与规避

1. 污染来源:工业废水灌溉、不合格培养基使用是主要污染途径。

2. 中毒症状:早期表现为头痛、记忆力减退,晚期可能出现震颤、肾功能损伤。

3. 选购建议:优先选择通过ISO认证、重金属检测报告完整的产品,避免购买散装或低价螺旋藻。

超过6个月的连续服用可能引发代谢系统紊乱。数据显示,每日摄入量超过10克的人群中,23%出现尿酸升高,8%发展为肾结石。

具体风险分层

1. 剂量控制

2. 医学干预指征

当出现以下情况需立即就医:

3. 替代方案

对螺旋藻敏感者可选择小球藻:

螺旋藻的保健价值建立在产品质量和个体适应性的双重基础上。建议消费者通过“小剂量试吃-医学评估-定期监测”的三步策略,在享受其营养益处的同时规避健康风险。记住,任何补充剂都不能替代均衡饮食——将螺旋藻作为膳食的“点缀”而非“主角”,才是明智之选。