月经周期是女性生殖健康的“晴雨表”,其规律性不仅关系到生育能力,更是全身内分泌系统协调运作的标志。许多女性在经历月经推迟、经量异常或周期紊乱时,常会产生疑问:这种不规律是否意味着排卵功能也出现了问题?背后又隐藏着哪些健康风险?

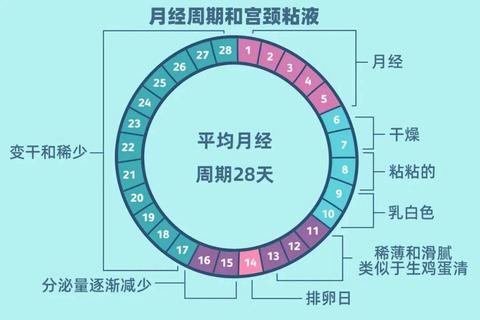

月经周期本质上是子宫内膜为受孕准备的周期性变化,而排卵则是这一过程的核心环节。正常排卵依赖于“下丘脑-垂体-卵巢”内分泌轴的精密调控:下丘脑分泌促性腺激素释放激素(GnRH),刺激垂体释放卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH),进而促使卵泡发育和排卵。当这个链条中任一环节出现异常,既可能导致月经紊乱,也会直接影响排卵功能。

临床数据显示,约70%的月经周期紊乱者存在排卵障碍,而不排卵的女性中有85%会伴随月经异常。这种双向影响机制主要体现在:

1. 激素失衡的连锁反应:多囊卵巢综合征(PCOS)患者因雄激素过高抑制卵泡成熟,导致无排卵性月经,表现为月经稀发甚至闭经;

2. 器官功能的相互制约:反复人流造成的子宫内膜损伤可能引发宫腔粘连,既改变月经模式,又破坏受精卵着床环境;

3. 代谢异常的叠加效应:甲状腺功能异常、高泌乳素血症等疾病,通过干扰促性腺激素分泌,同时造成月经失调和排卵障碍。

月经紊乱合并排卵障碍常呈现特定规律:

对于备孕女性,可通过基础体温监测发现异常:正常双相体温曲线中,排卵后体温应上升0.3-0.5℃并维持12-14天,单相曲线则提示无排卵。医学检查方面,经超声能直接观察卵泡发育,结合血清AMH、FSH、LH等激素检测,可准确评估卵巢储备功能。

中医将排卵障碍归因于“肾-天癸-冲任”轴失衡,针对不同证型采取个性化方案:

临床研究显示,中药联合促排卵药物可使妊娠率提高15%-20%。

对于暂时无生育需求者,推荐:

备孕人群建议采用尿LH试纸监测排卵峰,在阳性后24-36小时同房,配合排卵后黄体支持可提升受孕率。

1. 营养管理:经前期增加ω-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)摄入,减少促炎食物(红肉、精制糖)

2. 压力调控:正念冥想训练可降低皮质醇水平23%,改善下丘脑功能

3. 环境毒素规避:双酚A等内分泌干扰物可使排卵障碍风险增加40%,建议改用玻璃食品容器

当出现以下情况时应及时就医:

月经周期与排卵功能的关系犹如“钟摆效应”,轻微失衡可通过自我调节恢复,但持续紊乱需要专业干预。通过建立月经周期档案(记录经期、症状、体温等),女性不仅能及早发现问题,更能为医生提供关键诊疗依据。生殖健康管理从来不是“头痛医头”的局部修整,而是需要从代谢、免疫、神经内分泌等多维度入手的系统工程。