凌晨三点,王先生被家属发现神志恍惚地站在厨房,试图用遥控器打开煤气灶——这是他肝硬化确诊后的第三次异常行为。这种被称为"肝性脑病"的神经系统并发症,正悄然影响着我国超过500万肝硬化患者的生活质量。作为肝脏疾病最危险的"无声杀手",其早期症状常被误认为老年痴呆或精神疾病,但现代医学的进步正在改写这种困境。

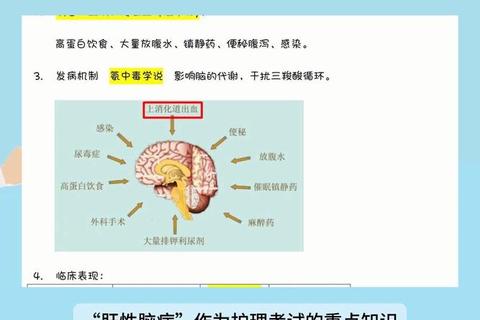

当肝脏解毒功能崩溃,体内毒素如氨、苯乙胺等突破血脑屏障,将引发脑细胞能量代谢紊乱。最新研究揭示,肠道菌群失调产生的苯乙胺,与经典的高氨血症共同构成"双重打击",导致星形胶质细胞水肿和神经递质失衡。这种复杂的发病机制解释了为何传统降氨治疗存在局限性。

典型警示信号:

乳果糖不再是单纯的导泻剂,其调节肠道菌群、增强肠道屏障的作用被重新认识。2022年EASL指南强调,需根据排便次数(每日2-3次软便)动态调整剂量,而非固定用量。利福昔明作为肠道选择性抗生素,与乳果糖联用可将复发风险降低58%。

针对肠道菌群代谢产物的拮抗剂(如苯乙胺抑制剂)进入Ⅱ期临床试验。星形胶质细胞水通道蛋白调节剂能显著改善脑水肿,动物实验显示认知功能恢复率达73%。谷氨酰胺合成酶激活剂通过促进氨代谢,在顽固性高氨血症患者中展现潜力。

肠道净化-肝脏支持-神经保护"三位一体方案成为新趋势。例如:晨起服用乳果糖+午间利福昔明+夜间支链氨基酸的组合,可形成24小时防护网。微生态制剂与抗生素的序贯使用,能重建肠道菌群稳态。

基于基因检测的代谢分型正在临床推广。CYP2E1基因突变者需调整苯甲酸钠剂量,而SLC7A5基因变异患者对支链氨基酸的反应性显著不同。智能药盒能实时监测服药依从性,并通过APP推送个性化提醒。

紧急处理五步法:

1. 立即停止蛋白质摄入,改用葡萄糖水(50g糖+500ml水)

2. 侧卧位防止误吸,记录异常行为发生时间

3. 检查家庭药箱,确认是否漏服降氨药物

4. 测量并记录体温(感染是常见诱因)

5. 1小时内未改善立即送医

饮食管理金字塔:

数字化医疗正改变防治格局:

黎明前的行动指南:

当发现家人出现反复找不到物品、夜间异常活跃等情况,请立即:

1. 记录72小时饮食清单

2. 拍摄异常行为视频

3. 准备近期肝功能检查报告

4. 拨打肝病专线(三甲医院多设有24小时HE急救通道)

现代医学的发展已让肝性脑病从"不治之症"变为可控慢性病。正如最新《自然·医学》研究揭示:通过多维度干预,78%患者能恢复社会功能。这不仅是医学的胜利,更是对生命尊严的守护。