真菌性炎是困扰全球女性的常见妇科问题,约75%的女性一生中至少经历一次外阴瘙痒、豆腐渣样白带的尴尬时刻。面对这种挥之不去的困扰,氟康唑作为临床常用药物,通过独特的分子机制精准打击致病真菌。本文将从科学原理到实践应用,解析这一抗真菌利器的运作逻辑,并给出不同人群的应对策略。

氟康唑属于三唑类抗真菌药物,其作用靶点是真菌生存必需的物质——麦角固醇。该药物通过抑制真菌细胞内的14α-脱甲基酶(ERG11基因编码),阻断麦角固醇合成路径中的关键环节。失去这种维持细胞膜完整性的"建筑支架"后,真菌细胞膜出现漏洞,内部电解质外泄,最终导致死亡。

这种作用具有高度选择性,人体细胞不含此类酶系,因此对正常组织影响较小。研究显示,氟康唑对90%以上的白念珠菌(主要致病菌)具有抑制作用,对光滑念珠菌等非白念珠菌属则疗效相对较弱。

对于首次发作的单纯性念珠菌病,150mg单次口服即可在72小时内缓解瘙痒症状。这种"一剂疗法"的血药浓度可持续维持5天,分泌物中的药物浓度是血液的10倍,精准覆盖感染部位。

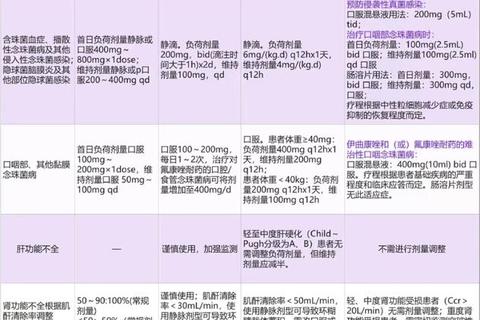

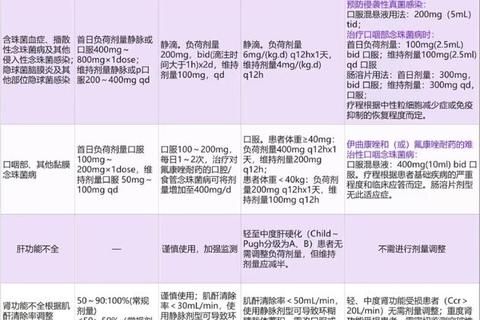

复发性感染(1年内发作≥4次)需采用"强化-巩固"策略:

特殊人群需调整方案:孕妇禁用口服剂型,可选择局部唑类药物;哺乳期用药后需暂停哺乳48小时。

约10%患者出现轻微消化道反应(恶心、腹泻),多发生于用药初期。0.5%患者可能产生皮疹等过敏反应,需立即停药。

临床数据显示,规范用药下的严重不良反应发生率低于0.01%,但自行增减剂量会导致风险激增3倍。

当出现以下情况时需立即就医:

1. 瘙痒伴随发热或下腹痛(可能合并盆腔感染)

2. 治疗后症状持续超过72小时(提示耐药可能)

3. 妊娠期出现豆腐渣样分泌物(需排除胎膜早破)

家庭护理期间,可用碳酸氢钠溶液坐浴缓解症状,但需注意:该方法不能替代药物治疗。

面对真菌感染的反复侵扰,科学认知药物机制与规范治疗同等重要。氟康唑作为对抗真菌的精密武器,需要医患双方共同把握用药尺度——既不过度恐惧药物副作用,也不盲目追求"速效根治"。建立个体化的防治体系,才能真正打破瘙痒-用药-复发的恶性循环。