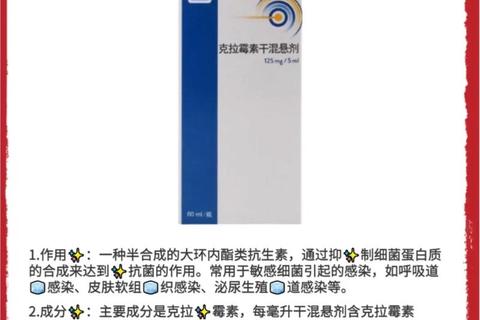

克拉霉素片是许多人家庭药箱中的常备药品,但当出现咽喉肿痛、皮肤感染时,不少人会产生困惑:它究竟是直接消除炎症的“消炎药”,还是针对细菌的“抗生素”?这种认知混淆可能导致用药错误。事实上,医学界对这两类药物的界定有着严格标准,正确理解其作用原理对安全用药至关重要。

在医学定义中,消炎药特指直接抑制炎症反应的药物,如布洛芬、地塞米松等,通过阻断前列腺素合成或抑制免疫反应来缓解红肿热痛。而抗生素(如克拉霉素)的作用靶点是病原微生物,通过破坏细菌结构或抑制其增殖来消除感染源。

克拉霉素作为第二代半合成大环内酯类抗生素,其抗菌机制具有双重特性:一方面通过结合细菌核糖体50S亚基,阻断蛋白质合成;另一方面能穿透生物膜,对细胞内寄生的支原体、衣原体等非典型病原体同样有效。这种广谱抗菌特性使其覆盖90%以上的呼吸道常见致病菌,包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。

1. 呼吸道感染

对于持续超过10天的脓性鼻涕伴面部压痛,或咳嗽伴随铁锈色痰的情况,克拉霉素能有效对抗鼻窦炎、细菌性肺炎。值得注意的是,儿童急性中耳炎若出现耳道流脓、听力下降,需配合鼓膜检查确认细菌感染后再使用。

2. 皮肤软组织感染

当毛囊炎进展为疼痛性脓肿,或丹毒导致皮肤呈现鲜红色斑块伴淋巴管炎红线时,克拉霉素可在48小时内显著抑制金黄色葡萄球菌扩散。但需注意与真菌感染区分,误用可能加重病情。

3. 幽门螺杆菌根除

作为四联疗法核心成分,克拉霉素与质子泵抑制剂联用可使幽门螺杆菌清除率达到92%。但近年耐药率上升至20%-40%,治疗前建议进行药敏检测。

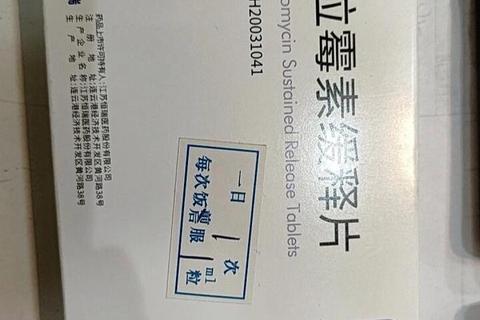

该药的代谢特点决定了特殊人群需谨慎:肝功能异常者药物清除时间延长3倍,需调整剂量;Q-T间期延长患者可能诱发致命性心律失常,用药前应进行心电图筛查。常见胃肠反应可通过与食物同服缓解,但出现水样便伴伪膜提示伪膜性肠炎,需立即停药并就医。

药物相互作用方面需特别注意:与降糖药联用可能引发低血糖昏迷;与他汀类合用增加横纹肌溶解风险,建议间隔6小时服用;与抗凝药同服需监测INR值,防止出血。

孕妇及哺乳期妇女属于绝对禁忌人群,动物实验显示该药可通过胎盘导致胚胎发育异常。儿童用药需严格按体重计算剂量,8公斤以下婴儿禁用。老年患者建议起始剂量减少25%,并加强肾功能监测。

当出现以下情况需立即停药并就医:服药后出现荨麻疹伴呼吸困难(过敏反应)、黄疸伴肝区疼痛(药物性肝炎),或心悸晕厥(心脏毒性)。值得提醒的是,牙齿暂时性变色虽不影响健康,但可能给患者带来心理负担,可通过专业洁牙恢复。

正确使用克拉霉素的关键在于理解:它解决的是感染源问题而非直接消除炎症。建议患者在出现疑似感染症状时,优先进行C反应蛋白检测或微生物培养,避免将抗生素当作“万能消炎药”。医疗机构可通过可视化科普材料(如细菌耐药性发展示意图)增强公众认知,从源头上减少抗生素滥用。