婴儿的每一次发声都是成长路上跳跃的音符,从最初的啼哭到清晰的“爸爸妈妈”,这些看似简单的音节背后,是大脑与外界环境持续互动的复杂过程。语言发育不仅是交流能力的体现,更是认知发展的重要标志,0-12个月正是这场语言启蒙的关键窗口期。

新生儿通过啼哭表达需求,哭声的强弱、时长差异传递着饥饿、困倦等不同信号。2个月后逐渐出现无意识的喉音(如“啊”“呜”),3个月时能发出类似笑声的舒适音,并开始对母亲的声音表现出更高的敏感度。

引导技巧:

婴儿开始尝试发出更多元音和辅音组合(如“咕咕”“哒哒”),5个月时听到妈妈呼唤会转头微笑,6个月能模糊发出“爸”“妈”音,并对自己的名字产生反应。

引导技巧:

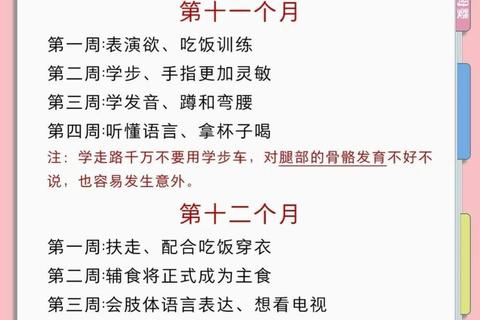

7个月出现明确音节(如“ba”“ma”),8个月可重复“爸爸妈妈”,9个月理解简单指令(如“再见”“拍手”)。此时发音仍不稳定,可能出现替代音(如“嘟嘟”代替“姑姑”)。

引导技巧:

12个月时50%婴儿掌握1-3个指向性词汇(如“抱”“奶”),能执行“拿积木”等指令,部分孩子出现自创词汇(如用“汪汪”指代狗)。

引导技巧:

女孩通常比男孩早4个月掌握50个词汇,双语家庭儿童可能出现短暂的语言混合现象。若出现以下情况需及时就医:

1. 高频互动:每日至少2小时语言互动,将换尿布、喂食等日常场景转化为语言课堂。

2. 正确示范:避免使用“饭饭”等叠词,直接说“吃饭”,减少语言混淆。

3. 多元刺激:选择重复句式的绘本,读到关键处停顿,鼓励宝宝接词。

语言发展如同播种,父母的每一次回应都是灌溉的甘露。当宝宝12个月仍无语言迹象时,需结合Gesell发育量表等工具评估,但更多时候,耐心等待与科学引导终将迎来花开满枝。记住,最珍贵的教育藏在日常对话的细碎光阴里。