月经崩漏是妇科常见病症,其特点是经血非时暴下不止或淋漓不净。现代医学认为这与生殖内分泌失调、器质性病变等因素相关,而中医则从“冲任损伤”“气血失摄”等角度切入,形成独特的防治体系。本文结合中西医理论与临床实践,系统解析崩漏的防治策略。

崩漏分为“崩中”与“漏下”两类:前者表现为突发性大量出血,可伴头晕、心悸甚至休克;后者以持续点滴出血为主,易继发贫血或感染。临床需警惕两种特殊情况:

1. 青少年崩漏:多因肾气未充,常见月经周期紊乱伴腰酸乏力,需排除多囊卵巢综合征等内分泌疾病。

2. 围绝经期崩漏:常合并子宫肌瘤或内膜病变,若出血伴腹痛、血块需及时排查器质性病变。

急救提示:突发血崩时宜静卧,可按压隐白穴(足大趾内侧甲角旁0.1寸)辅助止血,同时饮用红枣枸杞水(红枣5枚、枸杞10g煮水)补充气血,并立即就医。

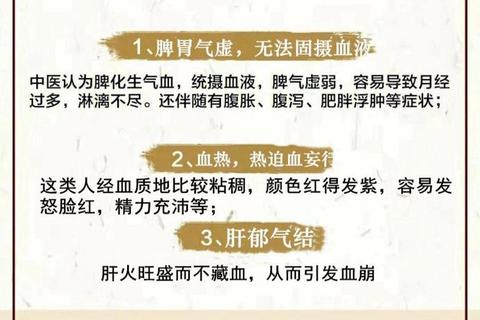

中医认为崩漏核心病机为“冲任不固”,具体分型如下:

| 证型 | 典型表现 | 高危人群 |

||||

| 肾阴虚 | 血色鲜红、手足心热、腰膝酸软 | 青春期女性、频繁流产者 |

| 肾阳虚 | 血色淡黯、畏寒肢冷、便溏 | 更年期女性、体寒体质 |

| 脾虚 | 血色淡稀、气短懒言、面浮肢肿 | 过度节食者、慢性病患者 |

| 血热 | 血色深红、烦躁口干、便秘尿黄 | 长期熬夜、嗜辣人群 |

| 血瘀 | 血块多、小腹刺痛、舌紫暗 | 宫腔手术后、痛经病史者 |

临床常见虚实夹杂,如脾肾两虚兼血瘀。

出现以下情况需立即就诊:

现代医学检查(如超声、宫腔镜)可明确器质性病变,与中医辨证形成互补。

崩漏防治需建立“急症控制-周期调理-长期维稳”的全周期管理思维。普通患者可参考文中食疗、穴位保健法进行日常养护,但复杂病例仍需专业医师辨证施治。通过中西医协同干预,多数患者可实现月经周期重建与生活质量提升。