月经不调是女性常见的健康困扰,而中医发现,约40%的月经紊乱与肾虚密切相关。作为先天之本,肾气的盛衰直接影响着冲任二脉的调节功能,进而导致月经周期、经量及伴随症状的异常。本文将系统解析肾虚型月经不调的核心特征与调治方案,帮助女性从根源改善生殖健康。

中医理论中,肾主藏精、司生殖,其精气通过冲任二脉滋养胞宫。肾虚导致的气血化生不足,会直接削弱子宫内膜的周期性生长与脱落机制。现代医学研究也证实,肾虚状态会干扰下丘脑-垂体-卵巢轴的内分泌节律,造成雌激素、孕激素分泌紊乱。

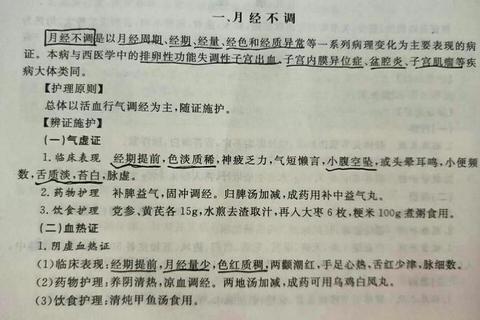

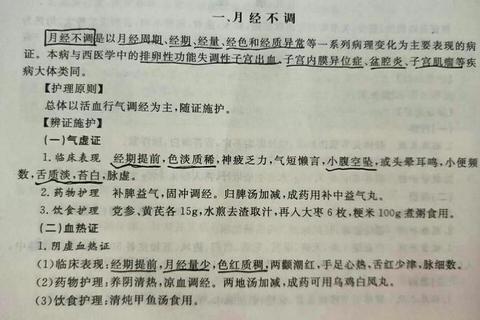

临床需区分肾阴虚、肾阳虚、肾精不足与肾气虚四类证型,其治疗方向与用药原则存在显著差异。

特征:经期提前,经血鲜红质稠,伴有潮热盗汗、口干咽燥。舌红少苔,脉细数。

经典方剂:左归丸(熟地黄、山药、枸杞)配合二至丸(女贞子、旱莲草)。阴虚火旺者可加知母、黄柏。

食疗推荐:黑豆桑葚粥(黑豆30g+桑葚20g+粳米60g)每周3次,滋阴降火。

特征:经期延迟,经血色淡夹水样分泌物,畏寒肢冷,大便溏薄。舌淡胖有齿痕,脉沉迟。

核心治法:右归丸(附子、肉桂、鹿角胶)配合艾附暖宫丸。寒凝血瘀者加川芎、红花。

外治疗法:隔姜灸关元穴(脐下3寸),每日15分钟,持续1个月可提升基础体温0.3-0.5℃。

特征:初潮延迟或早衰闭经,伴有健忘、牙齿松动、骨密度降低。舌淡苔薄,脉细弱。

调补方案:紫河车粉(每日3g冲服)联合龟鹿二仙胶。备孕女性可加菟丝子、覆盆子。

特征:月经淋漓不尽(持续7-10天),经后小腹空坠,白带清稀量多。脉沉细无力。

固摄方剂:寿胎丸(续断、桑寄生、阿胶)合金锁固精丸。伴脾虚加白术、茯苓。

当出现以下情况时,需立即就诊:

1. 16岁仍未初潮或月经停闭>6个月

2. 非经期出血伴腰腹剧痛

3. 突发经量减少伴头痛、视力模糊(警惕垂体瘤)

建议每半年进行一次性激素六项(FSH、LH、E2)与抗苗勒管激素(AMH)检测,动态评估卵巢储备功能。对于药物治疗3个月无效者,需考虑宫腔镜检查排除器质性病变。

▌本文系基于循证医学原则整理,具体用药请遵医嘱。保持规律作息与平和心态,配合适度运动,才是养护肾气的根本之道。