月经结束后的一段时间常被误认为是“天然避孕期”,但这一概念背后隐藏着复杂的生理机制和个体差异。许多女性依赖“安全期”推算来避免意外妊娠,然而医学数据显示,仅依靠安全期避孕的失败率高达24%,这意味着每100对伴侣中就有24对可能面临意外怀孕风险。这种认知偏差与女性生殖系统的精密调控密切相关。

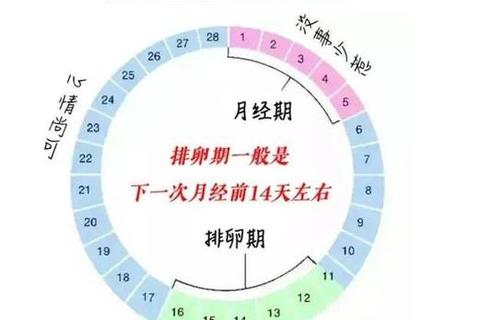

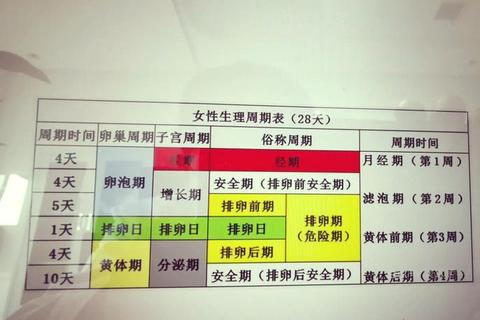

女性生殖周期由下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控,平均28天的周期中,排卵通常发生在下次月经前14天左右。月经结束后,子宫内膜开始增厚,卵泡逐渐发育,此阶段理论上不存在成熟卵子。但卵巢功能易受多种因素干扰,包括:

临床上发现,约30%女性存在偶发性排卵异常,表现为排卵提前或二次排卵。例如月经周期25天的女性,若月经持续7天,结束后仅剩3天即进入排卵期,此时存活时间(3-5天)与提前排卵可能产生受孕窗口。

“前七后八”的传统推算方法存在明显漏洞:

1. 时间基准错误:安全期应从月经首日计算,而非结束日。如3月1日来潮,持续至3月7日,安全期应为3月1日-8日,而非结束后8天。

2. 存活时间错配:在女性生殖道最长存活5天,与提前排卵形成4-5天的潜在受孕期。研究显示,月经结束第3天性行为,若周期缩短至24天,受孕概率可达8%。

3. 观察指标局限:基础体温法仅能确认排卵后安全期,宫颈粘液法则需专业训练才能准确识别蛋清样分泌物。

对于不同需求人群,建议分层管理:

1. 短期避孕需求

2. 中长期避孕需求

3. 紧急补救措施

当出现以下情况应立即就医:

1. 月经延迟≥10天伴HCG阳性

2. 异常出血或剧烈腹痛

3. 避孕装置移位(如察觉IUD尾丝异常延长)

生殖健康管理需要个性化方案。建议女性建立月经档案,记录基础体温、宫颈粘液变化及情绪波动,通过APP辅助分析(如Clue、Flo)。每年进行妇科超声和激素六项检测,及时发现多囊卵巢、高泌乳素血症等隐患。记住,真正的安全源于科学避孕与定期医学评估的结合。