想象一位因尿路感染反复发作的患者,在医生开具的处方中看到了“复方磺胺甲恶唑片”。面对这个陌生而复杂的药名,他可能会产生疑惑:这种药物如何发挥作用?适用于哪些疾病?是否存在潜在风险?事实上,复方磺胺甲恶唑(TMP-SMZ)作为一款经典抗菌药,在临床中扮演着重要角色,但其合理使用却需要科学指导。

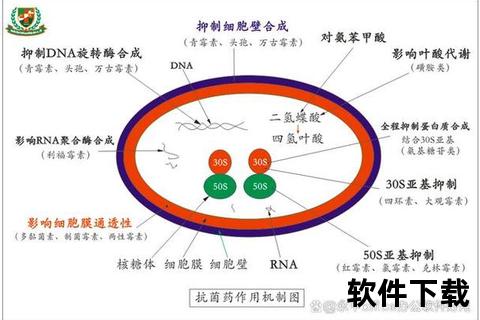

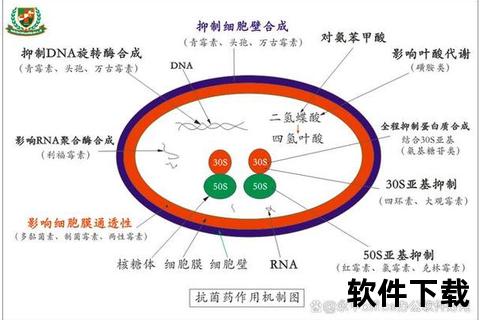

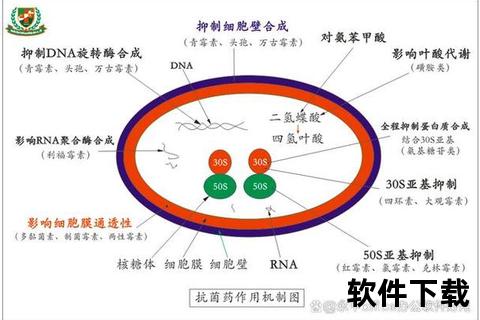

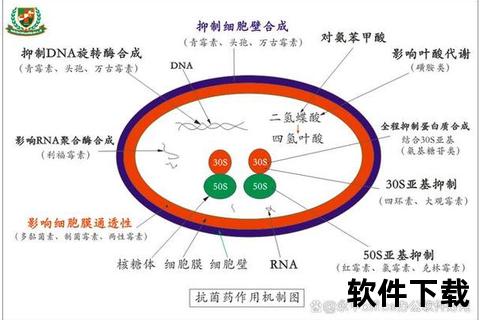

一、抗菌机制:双重阻断细菌的生存密码

复方磺胺甲恶唑由磺胺甲噁唑(SMZ)和甲氧苄啶(TMP)以1:5的比例组成,其核心机制在于双重阻断细菌的叶酸合成途径,这一过程对细菌的存活至关重要。

1. 第一重阻断:SMZ的“伪装术”

SMZ的结构与细菌合成叶酸所需的原料——对氨基苯甲酸(PABA)高度相似。当细菌试图利用PABA生成二氢蝶酸时,SMZ会抢先与二氢蝶酸合成酶(DHPS)结合,导致细菌无法完成叶酸合成的第一步。

2. 第二重阻断:TMP的“精准打击”

TMP则针对细菌的二氢叶酸还原酶(DHFR),阻止二氢叶酸转化为四氢叶酸。四氢叶酸是细菌合成DNA和蛋白质的必需物质,其缺失直接导致细菌死亡。

这种双重阻断机制不仅增强了抗菌效果,还降低了耐药性产生的概率,使得该药在临床中仍保持重要地位。

二、临床应用:从常见感染到特殊场景

复方磺胺甲恶唑的抗菌谱覆盖革兰氏阳性菌、阴性菌、部分寄生虫及原虫,其适应症包括但不限于以下场景:

1. 常见感染

尿路感染:对大肠埃希菌、变形杆菌等引起的膀胱炎、肾盂肾炎有效。

呼吸道感染:如慢性支气管炎急性加重、中耳炎(2岁以上儿童)。

皮肤软组织感染:针对耐甲氧西林葡萄球菌(MRSA)等耐药菌。

2. 特殊感染

耶氏肺孢子菌肺炎(PJP):免疫功能低下者(如HIV感染者)的首选药物,兼具治疗与预防作用。

旅行者腹泻:由产肠毒素大肠杆菌或志贺菌引起时,可缩短病程。

弓形虫病:作为辅助治疗药物,抑制病原体增殖。

三、科学用药:剂量、疗程与关键注意事项

1. 标准用药方案

成人:常规感染每日2次,每次2片(每片含SMZ 400mg + TMP 80mg)。

儿童:按体重计算剂量(SMZ 20-30mg/kg/次,TMP 4-6mg/kg/次),每12小时一次。

2. 必须规避的用药误区

自行停药:即使症状缓解,仍需完成7-14天的疗程,避免耐药性产生。

忽视饮水量:用药期间需每日饮水至少2000ml,或联用碳酸氢钠碱化尿液,防止结晶尿和肾损伤。

与其他药物混用:避免与华法林、甲氨蝶呤等相互作用药物联用,必要时咨询医生。

3. 不良反应的识别与应对

过敏反应:皮疹、瘙痒需立即停药;严重者可能出现剥脱性皮炎或过敏性休克,需紧急就医。

血液系统影响:如出现咽痛、发热或异常出血,警惕粒细胞缺乏或溶血性贫血。

肝肾功能监测:长期用药者需定期检查肝酶和肌酐水平。

四、特殊人群用药:风险与替代方案

1. 孕妇与哺乳期女性

禁用:动物实验显示致畸风险,且药物可通过胎盘和乳汁影响胎儿或婴儿。

替代方案:可选用β-内酰胺类抗生素(如阿莫西林)或大环内酯类药物。

2. 儿童与新生儿

2个月以下婴儿:禁用,因易引发核黄疸。

2岁以上儿童:严格按体重调整剂量,避免超量导致肝损伤。

3. 老年患者

慎用:合并肾功能减退者需减少剂量,并监测电解质平衡。

五、耐药性挑战与未来展望

尽管复方磺胺甲恶唑仍具临床价值,但近年来耐药菌株比例上升。研究显示,滥用抗生素是导致耐药性蔓延的主因。患者需做到:

1. 不自行购买或囤积抗菌药;

2. 严格遵循医嘱完成疗程;

3. 感染控制:勤洗手、接种疫苗(如肺炎疫苗)以减少感染风险。

行动建议:何时就医与家庭护理

1. 立即就医的信号:

用药后出现呼吸困难、严重皮疹或黄疸;

感染症状持续3天未缓解或加重。

2. 家庭护理要点:

记录用药时间与不良反应;

保持感染部位清洁(如皮肤破损处消毒);

避免与家人共用毛巾等个人物品,防止交叉感染。

复方磺胺甲恶唑如同一把双刃剑,科学使用能有效对抗感染,滥用则可能带来健康隐患。通过理解其作用原理、严格遵循用药规范,我们才能在保护自身健康的延缓耐药性的全球蔓延趋势。