生病时,药物是帮助我们恢复健康的“武器”,但用错了药,这把“双刃剑”也可能带来风险。许多人因缺乏合理用药知识,陷入“自行加量”“滥用抗生素”或“迷信高价药”的误区。本文将从安全、有效、经济、适当四个维度,解析如何科学用药,并针对儿童、孕妇等特殊群体提供实用建议。

核心原则:用药的首要目标是避免伤害,在最小风险下实现治疗效果。

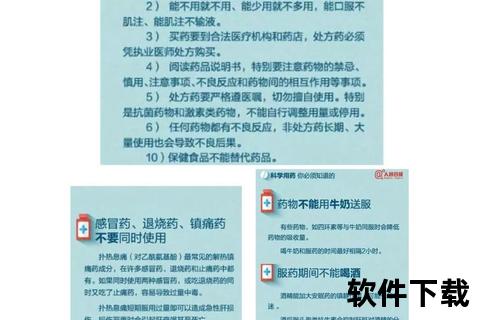

常见误区:认为“副作用不可避免”而忽视禁忌症,或自行停药导致病情反复。

1. 关注禁忌与慎用

药品说明书中“禁忌”意味着特定人群绝对禁止使用(如孕妇禁用某些抗癫痫药);“慎用”则需在医生指导下权衡利弊(如肝肾功能不全者慎用部分抗生素)。例如,网页1提到,小儿中成药中的朱砂成分可能引发汞中毒,需严格控制剂量。

2. 警惕药物相互作用

同时服用多种药物时,成分可能“打架”。例如,阿司匹林与抗凝血药联用会增加出血风险;某些降压药与止痛药合用可能减弱疗效。

3. 特殊人群需额外谨慎

行动建议:用药前务必阅读说明书,尤其关注“禁忌”和“注意事项”;长期用药者定期复查肝肾功能。

核心原则:药物的有效性需与疾病类型、阶段及个体特征匹配。

常见误区:盲目追求“快速见效”,或误判病情导致用药方向错误。

1. 区分治疗目标

2. 科学评估疗效

网页23指出,疫苗有效性需通过三期临床试验验证,而普通药物也需观察症状改善(如血糖控制、疼痛缓解)。例如,降压药的效果需通过血压监测而非主观感受判断。

3. 避免“无效用药”

普通感冒多由病毒引起,抗生素无效;慢性疼痛需明确病因,而非长期依赖止痛药。

行动建议:明确用药目的,避免“自我诊断”;治疗感染性疾病时,优先完成医生处方的疗程。

核心原则:以最低成本获得最大健康效益,而非单纯选择低价药。

常见误区:认为进口药一定优于国产药,或盲目使用高价保健品。

1. 优先选择基本药物

国家基本药物目录中的品种经过严格遴选,兼顾疗效、安全性和成本。例如,阿司匹林价格低廉且对心脑血管疾病有明确预防作用。

2. 拒绝“过度医疗”

部分疾病无需复杂治疗。例如,轻度高血压可通过生活方式调整控制,过早用药可能增加经济负担。

3. 关注长期成本

网页23对比灭活疫苗与mRNA疫苗时提到,前者储存成本低且适合大规模接种,后者虽有效率更高但冷链要求苛刻。

行动建议:在安全有效的前提下,优先选择医保目录内药品;警惕“过度检查”和重复用药。

核心原则:从剂量、时间到给药方式,每个环节都需精准把控。

1. 剂量与疗程

2. 给药途径选择

遵循“能口服不注射”原则。输液虽起效快,但可能引发静脉炎或过敏反应;肌肉注射易导致局部疼痛。

3. 时间与个体化

特殊群体注意事项

行动建议:设置用药提醒,避免漏服或重复用药;儿童使用滴剂时需专用量具,切勿用汤匙估算。

1. 分类储存

2. 应急处理

3. 定期清理

过期药品需按有害垃圾处理,避免环境污染或他人误用。

药物不是“”,科学用药需要患者、医生、药师的共同协作。通过掌握安全、有效、经济、适当四大原则,我们不仅能减少药物伤害,更能让每一片药都发挥最大价值。记住:用药前多问一句,健康风险少一分。