当亲密时刻突然出现血迹,多数人会陷入慌乱与担忧。这种被称为“接触性出血”的现象,既可能是轻微损伤的暂时反应,也可能是重大疾病的预警信号。本文将从症状识别、病因解析到检查流程,系统化梳理应对策略,并提供不同人群的针对性建议,帮助您科学应对这一健康问题。

一、症状识别:这些细节决定就医紧迫性

1. 出血特征观察

颜色与量级:鲜红色出血多提示新鲜创面(如撕裂),暗红色可能源于宫腔积血,粉红色常与宫颈黏液混合。

时间线:中立即出血多与机械损伤相关,数小时后出现的点滴出血可能与炎症或息肉相关,持续2天以上的出血需警惕器质性病变。

2. 伴随症状警示

当出血合并以下情况时,建议24小时内就诊:

下腹坠痛或腰骶部酸痛

异常分泌物(黄绿色脓性、豆腐渣样)

发热或头晕乏力

特殊人群注意

孕妇:孕中晚期出血需立即排除前置胎盘(可通过腹部B超确诊)

绝经女性:雌激素下降导致的黏膜萎缩更易出血,但需优先排除恶性肿瘤

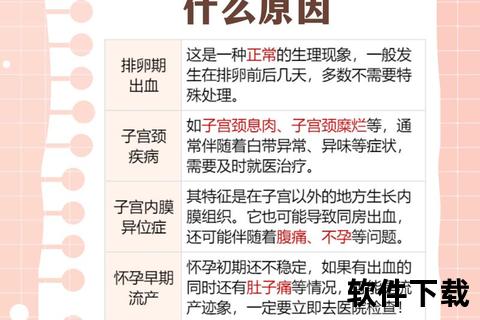

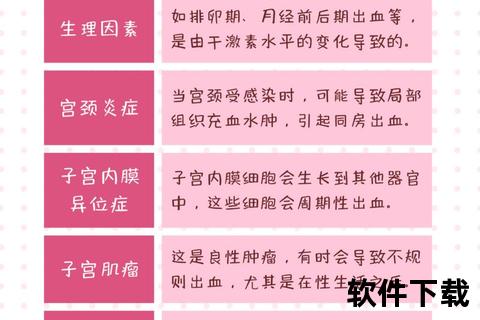

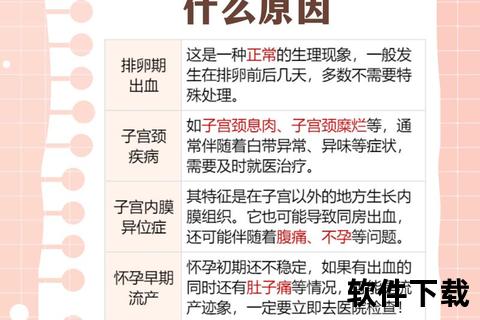

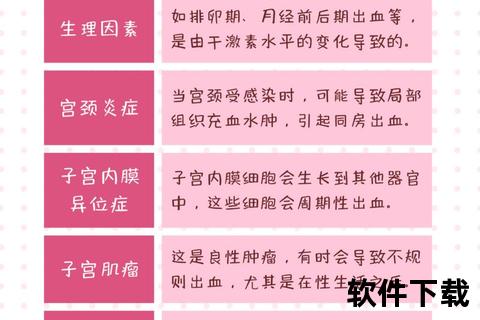

二、病因解析:从炎症到癌症的九大可能

根据临床数据统计,出血原因呈现金字塔分布:

1. 生理性因素(20%)

排卵期激素波动引发的点滴出血

初次性行为或久未同房后的黏膜轻微撕裂

2. 病理性因素(75%)

感染性疾病(占比45%):

重度宫颈糜烂、霉菌/滴虫性炎(白带常规+妇科检查可确诊)

增生性病变(30%):

宫颈/子宫内膜息肉、黏膜下肌瘤(超声+宫腔镜确诊)

癌前病变及恶性肿瘤(5%):

宫颈上皮内瘤变(CIN)、子宫内膜癌(需HPV+TCT+活检确诊)

3. 医源性损伤(5%)

节育环移位刮伤内膜

产后/流产后过早同房

三、检查全流程:五步锁定出血元凶

第一步:基础评估(30分钟)

体格检查:外阴视诊判断撕裂伤,双合诊触诊子宫压痛

白带常规:10分钟快速检测念珠菌/滴虫/线索细胞

第二步:宫颈筛查(1小时)

TCT检查:采集宫颈脱落细胞,检测癌前病变(准确率85%)

HPV分型检测:明确高危型病毒载量(16/18型阳性需镜)

第三步:影像学检查(20分钟)

经超声:分辨率达1mm,可发现≥5mm的息肉或肌瘤

三维彩超:针对疑似宫腔粘连者,立体显示内膜形态

第四步:内镜诊断(必要时)

镜检查:醋酸试验+碘染色定位可疑病灶(检出率提升30%)

宫腔镜检查:直视下观察宫腔,同步进行息肉摘除

第五步:病理确诊(金标准)

对可疑组织进行4点/6点活检,病理分级决定治疗方案

四、分级诊疗策略

1. 初级处理(家庭应急)

立即停止性行为,侧卧位减少出血

冷敷会(每次10分钟,间隔2小时)

记录出血特征(建议拍照留存)

2. 医疗机构选择指南

| 症状程度 | 建议就诊机构 | 必要检查项目 |

|-|--|--|

| 点滴出血无其他症状 | 社区卫生服务中心 | 妇科检查+白带常规 |

| 出血持续>48小时 | 二级综合医院 | TCT+HPV+超声 |

| 疑似癌变(接触出血反复)| 三甲医院妇科肿瘤专科 | 镜+宫颈锥切+MRI |

五、特殊人群注意事项

1. 孕妇群体

孕12周后出现出血:立即侧卧并呼叫120,禁忌指检

超声确认胎盘位置前,禁止使用止血栓剂

2. 围绝经期女性

建议增加骨密度检测:雌激素缺乏可能加剧黏膜脆弱性

局部雌激素软膏使用:可修复萎缩黏膜(需排除乳腺疾病史)

3. 青少年群体

优先排除创伤性出血:约15%的未成年人出血源于不当性行为

心理干预同步进行:避免检查过程造成二次心理创伤

六、预防体系:三级防御网络

一级预防(病因阻断)

HPV疫苗接种:9-45岁女性均适用(预防70%宫颈癌)

科学避孕:短效避孕药可减少65%的意外妊娠相关出血

二级预防(早筛体系)

21岁以上:每年妇科检查+TCT

30岁以上:每3年HPV联合筛查

三级预防(并发症管理)

慢性宫颈炎:聚焦超声治疗(保留生育功能)

CINⅡ级以上:LEEP刀锥切(五年生存率>95%)

同房出血如同身体的“报警器”,既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。掌握“观察-初筛-精查”的递进式应对策略,配合个体化的预防措施,才能真正实现早发现、早干预。建议每位女性建立专属的妇科健康档案,让科学检查成为守护健康的坚实盾牌。

> 本文涉及医疗建议仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。文中数据综合自国内外最新临床指南及三甲医院诊疗规范。