复方磺胺甲恶唑片作为临床常用的抗菌药物,因其广谱抗菌作用被广泛应用于尿路感染、呼吸道感染及卡氏肺孢子虫肺炎等疾病的治疗。该药物的潜在副作用不容忽视,严重时可能引发致命反应。本文将从临床表现、风险人群识别及科学防控措施三方面,系统解析其用药风险,帮助公众更好地理解药物特性并采取安全防护。

一、复方磺胺甲恶唑片的副作用临床表现

1. 过敏反应

约5%-10%的患者可能出现皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹等过敏症状,严重时可发展为剥脱性皮炎、喉头水肿甚至过敏性休克。部分患者在首次用药后数分钟即出现呼吸急促、血压下降,需立即抢救。

2. 血液系统损害

药物可能抑制造血功能,表现为血小板减少(皮肤瘀斑、鼻出血)、中性粒细胞缺乏(反复发热、咽痛)或再生障碍性贫血(极度乏力、出血倾向)。严重时可能因颅内出血或感染性休克危及生命。

3. 肝肾毒性

约3%-5%的患者出现肝功能异常,表现为黄疸、食欲减退、右上腹痛;肾脏损害则以结晶尿、血尿为早期信号,甚至引发急性肾小管坏死。长期用药或脱水患者风险更高。

4. 神经系统及代谢异常

部分患者用药后出现精神错乱、幻觉等中枢神经症状,或低血糖(心慌、冷汗)、高钾血症(肌肉无力、心律失常)等代谢紊乱。老年患者及肾功能不全者更易发生。

5. 胃肠道反应

恶心、呕吐、腹泻等轻微症状常见,但需警惕伪膜性肠炎(水样便、腹痛伴发热),可能与肠道菌群紊乱相关。

二、高风险人群与用药警示

1. 禁忌人群

过敏体质者:对磺胺类、呋塞米等药物过敏者禁用。

特殊生理阶段人群:孕妇可能引发胎儿畸形;哺乳期妇女药物通过乳汁导致新生儿核黄疸;2个月以下婴儿肝肾功能未发育完全,均属禁忌。

严重肝肾疾病患者:可能加重器官衰竭。

2. 需谨慎用药人群

老年人:代谢能力下降,易发生抑制及电解质紊乱。

G6PD缺乏者:可能诱发溶血性贫血,出现酱油色尿。

长期服药者:如抗癫痫药、利尿剂使用者,可能因药物相互作用增加毒性。

三、风险防控的四大核心策略

1. 用药前评估

病史筛查:明确过敏史、肝肾功能及基础疾病(如甲状腺功能异常)。

基因检测:建议G6PD缺乏高发地区人群用药前进行筛查。

替代方案选择:孕妇可考虑青霉素类抗生素;儿童需严格按体重调整剂量。

2. 用药期间监测

实验室指标:用药初期每3天监测血常规,第7天复查肝肾功能;长期用药者每周检测电解质。

症状日记记录:建议患者记录排尿情况(颜色、频率)、皮肤变化及精神状态。

3. 不良反应应急处理

轻度反应:皮疹可口服氯雷他定,腹泻时补充电解质并停用药物。

严重反应:出现呼吸困难、意识模糊或血尿,需立即停药并静脉注射地塞米松,必要时进行血液透析。

4. 科学用药行为指导

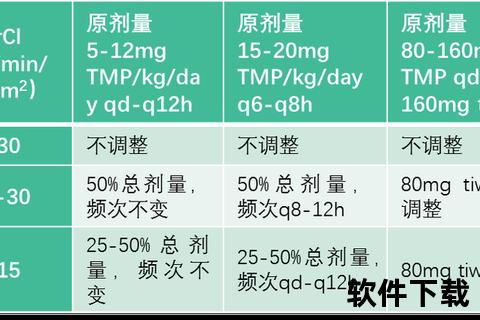

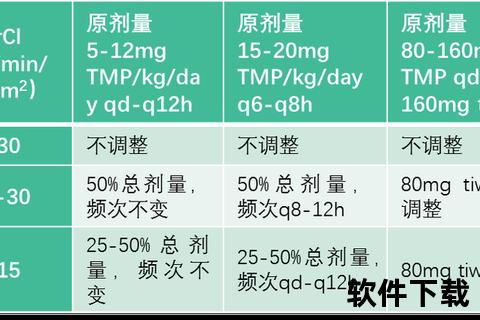

剂量与疗程:成人细菌感染每次2片、每日2次,卡氏肺孢子虫肺炎需按体重精确计算。

服用方法:餐后以200ml温水送服,每日饮水量需达2L以上以减少结晶尿。

药物相互作用规避:避免联用甲氨蝶呤(增加抑制)、华法林(增强抗凝作用)。

四、特殊场景下的用药建议

1. 居家护理提示

备好抗过敏药物(如西替利嗪)及血糖监测仪。

出现轻微头晕时可平卧休息,若30分钟未缓解需就医。

2. 孕妇紧急处理

意外用药后,需在72小时内进行胎儿超声评估,并监测母体肝酶变化。

3. 儿童用药管理

2个月以上儿童需按20-30mg/kg精确计算剂量,服药期间避免暴露于强光(预防光敏反应)。

复方磺胺甲恶唑片是一把“双刃剑”,合理应用需建立在充分风险评估与全程监测基础上。普通患者切忌自行购药,用药期间出现异常症状应立即联系医生。通过科学的用药管理,既能发挥其抗菌优势,又能最大限度规避健康风险。