新生儿皮肤娇嫩,对外界刺激极为敏感,常因护理不当或生理因素出现红疹、疙瘩等问题。痤疮、湿疹、痱子是三种常见的皮肤异常,看似相似却病因与护理方式迥异。许多家长因误判症状而错误用药,反而加重病情。本文将结合临床案例与科学依据,帮助家长快速辨别这三类皮肤问题,并提供实用的家庭护理策略。

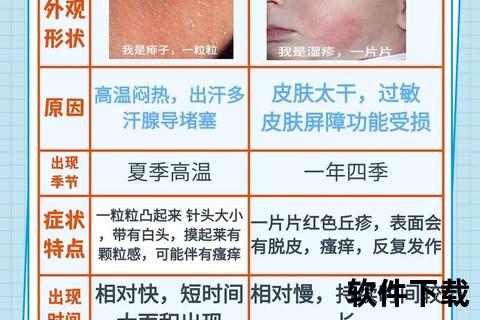

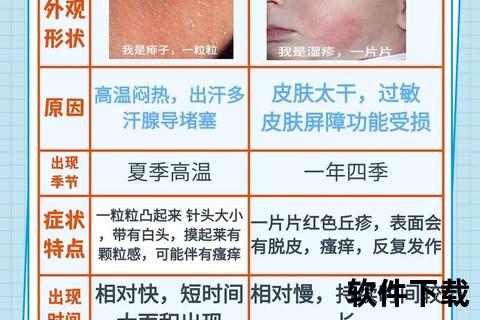

一、症状与形态:三大皮肤问题的核心差异

1. 新生儿痤疮

外观特征:以红色丘疹为主,部分中央有白色脓头,类似青春痘,但无瘙痒感。常见于面颊、额头,偶见于背部和颈部。

病因:母体激素(尤其是雄激素)残留刺激皮脂腺分泌旺盛,导致毛囊阻塞引发炎症。

病程:通常出生后2-4周出现,90%的患儿在3个月内自行消退,无需特殊治疗。

2. 婴儿湿疹(特应性皮炎)

外观特征:皮肤干燥、红斑、鳞屑,严重时出现渗液、结痂。皮疹呈片状分布,边界不清,伴随剧烈瘙痒。

病因:皮肤屏障功能缺陷(如基因突变导致丝聚蛋白缺乏)是主因,干燥、摩擦、过敏原(尘螨、食物蛋白)为常见诱因。

高发部位:面颊、耳后、四肢关节等暴露或易摩擦区域,尿布区通常不受累。

3. 热疹(痱子)

外观特征:密集的针尖大小丘疹或水疱,分为晶痱(透明小水疱)、红痱(红色丘疹伴周围红晕)、脓痱(顶部有脓头)三种类型。

病因:湿热环境下汗液滞留汗腺导管,导致皮肤角质层肿胀堵塞。

高发部位:颈部、腋窝、腹股沟等皮肤褶皱处,以及头部、胸背部。

二、家庭护理的关键策略

新生儿痤疮护理要点

基础清洁:每日用温水轻拭患处,避免使用含酒精或香料的洗护产品。

禁忌行为:切勿挤压脓疱或涂抹母乳、精油,以免引发感染或过敏。

特殊情况处理:若痤疮持续超过6个月或合并渗液、结痂,需就医排除真菌感染或内分泌异常。

湿疹管理的“三重法则”

1. 保湿修复屏障:选择无香型、低敏的润肤霜(如凡士林、丝塔芙),每日涂抹4-6次,单次用量需达到“肉眼可见的厚重感”。

2. 抗炎治疗:中重度湿疹需在医生指导下使用弱效激素药膏(如1%氢化可的松),连续使用不超过2周。

3. 环境控制:室温维持在20-24℃,湿度40%-60%;衣物选择纯棉材质,避免羊毛、化纤织物直接接触皮肤。

痱子防治的“降温五步法”

1. 物理降温:空调设定24℃以下,优先使用风扇促进空气流动(避免直吹)。

2. 清洁排汗:每日用32-35℃温水洗澡,可轻柔擦拭痱子区域以去除角质堵塞。

3. 局部用药:未破溃的痱子可涂抹炉甘石洗剂止痒,脓痱需配合抗生素软膏(如莫匹罗星)。

4. 穿着优化:选择A类标准、透气性好的连体衣,出汗后及时更换。

5. 风险规避:禁用痱子粉,粉末可能堵塞汗腺加重症状。

三、误判风险与就医信号

易混淆场景示例:

痤疮 vs 湿疹:痤疮通常无脱屑和渗出,且局限于面部;湿疹常伴皮肤干燥,可能蔓延至四肢。

湿疹 vs 痱子:湿疹遇热加重但需保湿,痱子降温后迅速改善;湿疹皮疹融合成片,痱子呈颗粒状分布。

需立即就医的情况:

1. 皮疹范围扩大伴发热、精神萎靡。

2. 皮肤出现黄色脓疱、溃疡或出血。

3. 家庭护理72小时后无改善或持续恶化。

四、预防性措施与特殊人群注意

早产儿:皮肤更薄更敏感,需减少沐浴频率(每周2-3次),优先使用无泡清洁剂。

过敏体质婴儿:母亲哺乳期需忌口牛奶、鸡蛋、坚果等高风险过敏原,辅食添加应延迟至6个月后。

夏季新生儿:空调房内可每天进行3-5次“皮肤透气时间”,让宝宝裸身活动10分钟,促进汗液蒸发。

新生儿皮肤问题虽常见,却考验家长的观察力与护理技巧。掌握“一看形态、二辨部位、三测反应”的鉴别法则,结合科学的家庭干预,多数症状可有效控制。当不确定病因或常规护理无效时,及时寻求儿科医生帮助,才是对宝宝最稳妥的呵护。