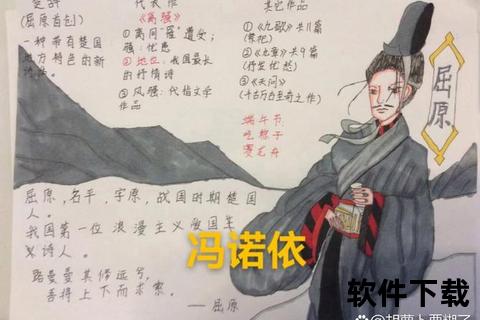

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”——屈原的千古绝唱,承载着战国时期楚国的精神魂魄。作为中国历史上最具浪漫主义色彩的诗人,屈原的一生与楚国的命运紧密交织。许多人对屈原所处的时代背景知之甚少:楚国的政治为何陷入动荡?其文化如何孕育出独特的《楚辞》?为何屈原的悲剧至今仍能引发共鸣?理解这些问题,不仅是对历史的回溯,更是对中华文明多元脉络的梳理。本文将以科学视角解析战国楚国的历史与文化,并从中提炼对现代人的启示。

1. 地理与政治的“双刃剑”

楚国地处长江中下游,幅员辽阔但地形复杂,既有“鱼米之乡”的富庶,也面临中原诸侯的军事威胁。战国初期,楚国通过吞并周边小国迅速扩张,成为“地方五千里,带甲百万”的南方霸主。地缘优势逐渐演变为治理难题:分散的部落势力、复杂的民族构成(如百越、巴蜀等),导致中央集权难以稳固。

2. 变法失败与制度痼疾

与秦国的商鞅变法不同,楚国的吴起变法因贵族强烈反对而夭折。旧贵族垄断资源,土地兼并严重,底层民众与统治阶层的矛盾日益尖锐。《战国策》记载,楚怀王时期“大臣太重,封君太众”,这种分权模式削弱了国家动员能力,最终在秦国的“远交近攻”策略下节节败退。

3. 屈原的悲剧:理想主义者的困局

屈原主张联齐抗秦、举贤任能,触及贵族利益集团的核心。他两度遭流放,表面是政见不合,实则是楚国制度性矛盾的缩影。楚怀王的犹豫反复(如“张仪诈楚”事件),折射出楚国在战略选择上的短视与内耗。

1. 巫风传统:人与神的对话

楚国文化深受原始巫术影响,祭祀、占卜渗透于日常生活。湖北云梦睡虎地秦简中的《日书》,揭示了楚人“信鬼神而重淫祀”的习俗。这种神秘主义为《楚辞》提供了瑰丽的想象空间,《九歌》中的“东皇太一”“湘夫人”等神祇,实则是自然崇拜与祖先信仰的结合。

2. 艺术与技术的巅峰

青铜器:曾侯乙编钟的出土,证明楚国在音律铸造上的高超技艺。其“一钟双音”技术至今难以完全复刻。

漆器与丝绸:长沙马王堆汉墓的漆器纹饰(如变形龙凤纹),延续了楚文化的飘逸风格;江陵马山楚墓的刺绣,展现出“信巫鬼”之外的实用美学。

3. 《楚辞》的革命性:从集体吟唱到个人抒情

与《诗经》的“温柔敦厚”不同,《楚辞》以激越的情感和个性化的表达开创文学新境界。《离骚》中“香草美人”的隐喻,既是政治理想的投射,也反映了士人阶层自我意识的觉醒。

1. 从“制度僵化”看组织危机管理

楚国的衰落警示现代机构:若既得利益者阻碍改革,系统性风险将不断累积。例如,企业若固守科层制而忽视扁平化管理,可能重蹈楚国“封君太众”的覆辙。

2. 文化认同的力量

尽管楚国灭亡,其文化却通过《楚辞》、端午习俗等持续影响后世。这提示我们:个体的精神归属感(如对传统的敬畏)是抵御时代变迁的关键韧性。

3. 个人与时代的和解之道

屈原的投江并非消极逃避,而是以生命践行信念。现代人面对困境时,可借鉴其“内修”智慧:通过提升专业能力(如屈原的治国才华)与构建支持网络(如门客制度),在现实中寻找突破点。

1. 提升历史素养:参观湖北省博物馆(曾侯乙编钟)、汨罗屈原祠,直观感受楚文化;阅读《楚国八百年》《翦商》等书籍,结合考古发现理解历史。

2. 实践文化传承:参与端午节龙舟制作、诵读《楚辞》,在仪式中深化文化认同。

3. 职场与生活应用:

决策者:借鉴楚国变法教训,建立“试点—反馈—推广”的改革路径,避免激进变革引发抵抗。

个人发展:如遇职场排挤,可效仿屈原“退而著书”,将挫折转化为专业沉淀的契机。

历史是一面多维棱镜

楚国的故事不仅是权力更迭的剧本,更是文明演进的缩影。当我们以科学视角剖析其兴衰,会发现:无论是国家的治理困境,还是个体的精神追求,本质都是对“秩序”与“自由”的永恒探索。这种探索,恰是中华文明生生不息的密码。