月经周期中的“安全期”常被视为无需避孕的天然屏障,尤其月经刚结束的时段常被误认为绝对安全。真实的生育机制远比简单的日期计算复杂,医学数据显示,依赖安全期避孕的失败率高达20%-25%。本文将结合生理机制、临床研究及避孕误区,深入解析月经最后一天同房的实际风险。

一、月经最后一天同房怀孕的潜在可能

1. 生理机制与风险窗口

理论上,排卵通常发生在下次月经前的14天左右,在女性体内可存活2-3天,卵子存活约12-24小时,因此排卵日前5天至后2天为易孕期。若月经周期规律(28天)且经期较短(3-7天),月经最后一天距离排卵日约7天,此时子宫内膜薄且卵子未排出,怀孕概率通常低于3%。但以下情况会显著提高风险:

月经周期短于21天:排卵日可能提前至经期内。例如,周期20天的女性,排卵日在月经第6天,若经期持续5天,最后一天同房恰逢排卵期。

经期延长超过7天:若经期持续8天且周期28天,月经结束次日即为排卵期前3天,存活至排卵的概率增加。

偶发排卵或额外排卵:情绪压力、疾病或环境变化可导致卵巢提前排卵或额外排卵。

2. 临床数据与个体差异

一项涵盖60万个月经周期的大数据分析显示,仅有13%的女性周期为标准的28天,且排卵日偏离理论值的比例高达87%。例如,黄体期(排卵后至月经前)并非固定的14天,实际波动在7-19天。这意味着,即使月经规律,排卵日仍可能提前或延后,使安全期计算失效。

二、安全期避孕的三大误区

1. 月经周期规律的“伪安全”

月经周期规律常被误认为安全期可靠的标志。周期规律仅代表排卵时间相对稳定,并不等同于安全期范围恒定。例如,周期28天的女性,排卵日可能在月经第10-17天波动,导致前次月经结束后即进入危险期。

2. “前七后八”公式的局限性

“前七后八”指月经来潮前7天和结束后8天为安全期。此方法假设黄体期固定为14天,但实际黄体期长度与卵泡发育速度相关,个体差异显著。研究显示,仅10%的女性排卵发生在月经第14天,因此该公式的适用范围极为有限。

3. 忽略精卵存活时间的叠加效应

安全期计算常以排卵日为节点,却忽视存活期(3天)与排卵期(1天)的重叠风险。例如,月经最后一天同房后,若3天内发生额外排卵,仍可能导致受孕。

三、科学避孕的替代方案

1. 屏障避孕法

避孕套:正确使用下避孕成功率超98%,且可预防性传播疾病。

隔膜:需配合杀精剂使用,失败率约6%-20%。

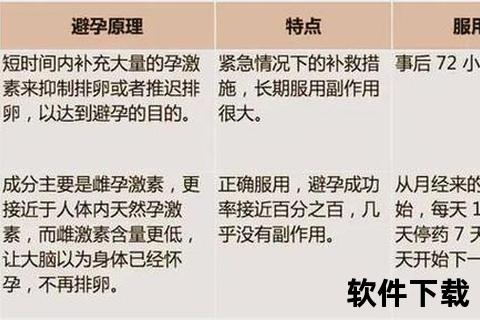

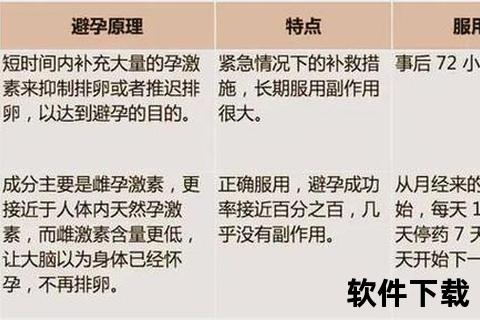

2. 激素避孕法

短效避孕药:按时服用成功率超99%,可调节月经周期并缓解痛经。

避孕贴/环:通过持续释放激素抑制排卵,需定期更换。

3. 长效避孕措施

宫内节育器(IUD):含铜或激素的IUD避孕成功率超99%,有效期5-10年。

皮下埋植剂:孕激素缓释剂,有效期3-5年,适合哺乳期女性。

4. 紧急避孕补救

紧急避孕药:同房后72小时内服用可降低怀孕风险,但频繁使用可能导致月经紊乱。

四、风险人群与就医建议

1. 需警惕怀孕风险的人群

月经周期波动超过7天:如周期时长在21-35天外,或周期不规律。

经期异常:经期短于2天或长于7天,或经量显著变化。

近期经历应激事件:如手术、情绪创伤、长途旅行等。

2. 建议就医的情况

月经推迟超7天:可通过验孕试纸初步筛查,若结果阳性需就医确认。

异常出血或腹痛:可能提示着床出血、宫外孕或感染。

避孕措施失败后焦虑:如避孕套破裂或漏服药物,可咨询医生采取紧急避孕。

五、总结与行动指南

安全期避孕的失败风险源于生理机制的复杂性与个体差异,尤其月经最后一天同房并非绝对安全。普通人群应优先选择激素或屏障避孕法,并避免依赖安全期计算。若出现非计划性行为,需及时采取紧急避孕措施,并在必要时就医评估。

行动要点:

月经周期记录:使用APP记录月经起止日、经量及身体症状,辅助判断排卵规律。

双重避孕策略:如安全期+避孕套,降低单一方法失败风险。

定期妇科检查:尤其避孕失败或计划调整避孕方式时,需专业评估。

生理周期的独特性决定了避孕需个性化方案,科学选择与正确执行才是避免意外怀孕的核心。