出血是女性在不同生理阶段都可能遭遇的健康困扰,其背后可能隐藏着从生理波动到严重疾病的多种诱因。当血液从非经期的流出时,有人可能因羞于启齿而延误治疗,也有人因过度恐慌而滥用药物。本文将从科学视角解析出血的药物治疗方案,帮助公众建立正确的应对策略。

正常月经周期遵循21-35天的规律,经期持续2-7天,总失血量约20-80ml。当出现以下情况时需警惕异常出血:月经周期短于21天或超过35天;非经期点滴出血或大量出血;后、排便后突发出血;绝经后再度出血等。

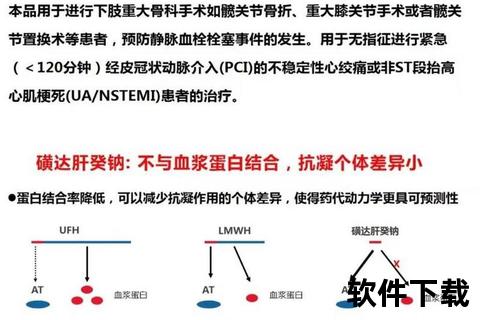

临床将病因归类为PALM-COEIN系统(图1),涵盖子宫内膜息肉、子宫肌瘤、凝血障碍、排卵障碍等9大类。其中排卵障碍性出血(AUB-O)占50%以上,多见于青春期和更年期女性;而黏膜下子宫肌瘤、宫颈病变则是育龄女性常见诱因。

![图:出血常见病因示意图]

1. 诊断先行原则

40岁以上女性突发出血必须排除子宫内膜癌变,绝经后出血需立即就医。盲目使用止血药可能掩盖恶性肿瘤信号。

2. 特殊人群禁忌

孕妇禁用米非司酮等抗孕激素药物;哺乳期慎用雄激素类药物;青少年选择药物需兼顾骨骼发育影响。

3. 药物相互作用预警

华法林与氨甲环酸联用可能引发颅内出血;抗癫痫药物会降低避孕药效,需调整剂量。

4. 疗程管理

激素治疗通常3个月为周期,超期使用需复查肝肾功能。如炔诺酮连用超过6个月可能引起肝功能异常。

5. 不良反应识别

使用雌激素可能出现胀痛、突破性出血;抗纤溶药物过量可能形成静脉血栓,下肢突发肿胀需立即停药。

6. 自我监测指标

记录出血起止时间、出血量(以卫生巾浸透数量估算)、伴随症状(头晕、腹痛)。药物治疗后48小时未止血需复诊。

以下情况需紧急就诊:每小时浸透1片以上卫生巾;出现面色苍白、心慌等贫血症状;出血伴随剧烈腹痛或发热;妊娠期间任何程度的出血。

1. 基础疾病控制

多囊卵巢综合征患者定期监测激素水平;糖尿病患者将糖化血红蛋白控制在7%以下。

2. 生活干预

经期避免剧烈运动;保持BMI在18.5-23.9之间,肥胖者减重5%可显著改善异常出血。

3. 筛查体系

30岁以上女性每年进行HPV+TCT联合筛查;长期月经紊乱者建议宫腔镜检查。

面对出血,既不必过度恐慌,也不能掉以轻心。建立"观察-记录-初判-就医"的应对链条,在医生指导下合理用药,才能真正实现早诊早治。当身体发出异常信号时,科学的认知和规范的处置,才是守护健康的最佳屏障。