HPV感染是女性健康领域的热门话题,但它带来的不仅是医学讨论,更伴随着无数患者的焦虑与困惑。当体检报告上出现“HPV16阳性”字样时,有人视其为癌症判决书,有人陷入家庭信任危机,这些反应背后折射出公众对高危型HPV的认知鸿沟。事实上,这种病毒与人体之间存在着复杂的互动关系,需要科学视角的全面解读。

HPV16属于α属瘤病毒家族,其基因组由双链环状DNA构成,具有独特的衣壳结构。这种病毒优先感染宫颈基底层的未分化上皮细胞,通过E6、E7癌蛋白干扰宿主细胞的抑癌基因功能,导致细胞周期失控。与其他高危型别相比,HPV16的致癌性源于其更强的宿主细胞整合能力和免疫逃逸机制。

流行病学数据显示,该病毒在全球宫颈癌病例中的检出率高达55-60%,在高度病变(HSIL)中的阳性率可达70%以上。值得注意的是,感染高峰呈现双峰曲线:初次性行为后5年内(18-25岁)及围绝经期(45-55岁),这与性活跃程度及免疫功能变化密切相关。

从病毒入侵到出现临床症状可分为四个阶段:

1. 潜伏感染期(3-24个月):病毒DNA整合宿主细胞,无临床症状,部分患者TCT检查可见非典型鳞状细胞(ASC-US)

2. 亚临床感染期:镜下可见醋酸白上皮或点状血管,组织学显示低级别鳞状上皮内病变(LSIL)

3. 临床症状期:异常出血(接触性出血占67%)、持续性白带异味(灰白色水样分泌物)、外阴瘙痒

4. 癌变转化期:平均需要10-15年持续感染,高危因素包括合并HIV感染、长期使用免疫抑制剂、多产史(≥3次)

特殊人群需特别注意:孕妇感染可能引起垂直传播(发生率约7%),建议妊娠28周前进行镜检查;免疫缺陷患者进展速度加快3-5倍,需要每3个月复查。

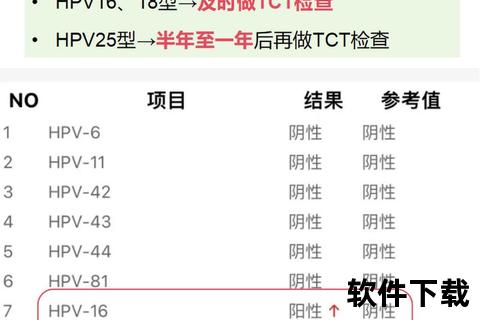

当筛查发现HPV16阳性时,建议采用三级诊断体系:

1. 初筛组合:HPV分型检测+TCT联合筛查,可提升CIN2+检出率至94%

2. 形态学确认:镜指引下的多点活检(至少取4个象限),使用Reid评分系统评估病变程度

3. 分子诊断:p16/Ki-67双染检测对高级别病变的预测价值达92%,适用于病理诊断存疑病例

需注意20%宫颈腺癌患者的TCT可能显示正常,因此HPV16持续阳性者即使细胞学阴性,仍建议行宫颈管搔刮术。

基于2019年ASCCP指南,管理方案需个体化制定:

特别提醒:中药制剂尚无循证医学证据支持其抗HPV效果,盲目用药可能延误病情。

疫苗防护:九价疫苗对HPV16相关CIN3+的保护效力达97%,建议26岁以下女性全程接种,45岁前补种仍可获得部分保护。接种后抗体滴度在7-10年仍维持有效水平,无需加强免疫。

行为干预:采用双重屏障保护(安全套+杀精剂)可使感染风险降低70%,性伴侣同步检测治疗能减少32%的重复感染。建议建立健康档案,记录每次筛查结果及治疗反应。

环境管理:病毒在潮湿环境中可存活72小时,家庭成员需分开使用浴巾、坐浴盆,定期用含氯消毒剂处理卫生间。洗衣机建议每月用90℃热水空洗消毒。

面对HPV16阳性,既不必如临大敌,也不能掉以轻心。建议建立“筛查-诊断-治疗-随访”的全周期健康管理,将病毒载量监测纳入常规体检项目。当发现持续感染超过18个月时,应及时转诊至宫颈疾病专科门诊。记住,人体免疫系统每年可清除约70%的HPV感染,保持规律作息(保证7小时睡眠)、适量补充硒元素(每日200μg)、坚持有氧运动(每周150分钟)能显著增强病毒清除能力。通过医患双方的共同努力,完全可以将这种常见感染控制在安全范围内。