刮痧作为流传千年的中医外治法,在缓解肌肉酸痛、促进局部循环、调理亚健康状态等方面展现出独特优势,但“多久刮一次”却是困扰大众的核心问题。本文将结合现代医学视角与中医理论,解析刮痧频率的科学依据,并提供不同人群的实用建议。

刮痧通过刮拭皮肤刺激经络与微循环,促进代谢废物排出。研究显示,适度刮痧可增加局部血流量达30%-50%,但这种刺激本身具有双面性:

1. 正向效应:加速乳酸代谢(运动后肌肉酸痛缓解率达67%)、改善局部供氧、调节神经系统兴奋性

2. 潜在风险:过度刮拭会导致角质层损伤(皮肤屏障修复需72小时)、毛细血管反复破裂(引发皮下纤维化)

健康人群痧痕消退平均需3-5天,建议两次刮痧间隔≥7天。若出现以下情况需延长间隔:

| 体质类型 | 建议频率 | 注意事项 |

|-|-|-|

| 青壮年健康人群 | 7-10天/次 | 单次时长≤20分钟 |

| 阳虚畏寒者 | 10-14天/次 | 配合艾灸提升效果 |

| 皮肤敏感人群 | 14-21天/次 | 改用玉石刮板+婴儿润肤油 |

| 慢性疼痛患者 | 5-7天/次(急性期) | 需配合红外线理疗 |

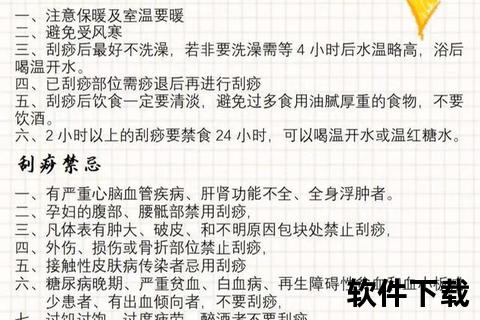

夏季代谢旺盛可缩短至5-7天/次,冬季建议延长至10-14天。湿度>80%时需减少频次(高温高湿环境易引发感染)。

1. 孕妇:孕早期禁止刮痧,孕中晚期可轻刮上肢(避开合谷、三阴交等穴位)

2. 儿童:7岁以上可每月1次,采用硅胶刮板+茶油介质,力度以皮肤微红为度

3. 三高患者:服用抗凝药物者需间隔≥21天

4. 术后人群:创口愈合后3个月方可进行局部刮拭

1. 时间控制:首次尝试≤8分钟,逐步适应后延长至15分钟

2. 介质选择:干性皮肤用荷荷巴油,油性皮肤用金盏花浸泡油

3. 力度判断:以轻微酸胀感为宜(疼痛指数≤3级/10级)

4. 消毒规范:牛角刮板需每月用75%酒精浸泡30分钟

5. 事后护理:刮后2小时饮用300ml生姜红枣茶(促进代谢)

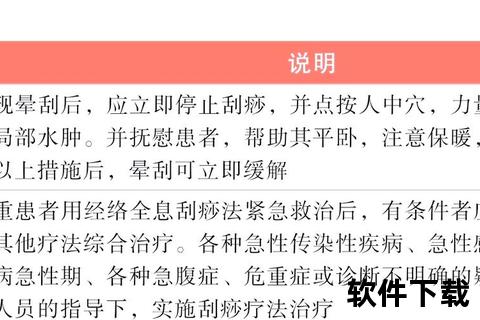

6. 异常处理:出现水泡立即冷敷,48小时内未消退需就医

真相:紫黑色痧斑可能提示微循环障碍,健康者应呈现淡红色

真相:频繁操作会降低皮肤免疫力(IgA分泌减少40%)

真相:仅作为辅助手段,高血压患者仍需规律服药

1. 皮肤检测仪:通过角质层含水量判断修复进度(建议>12%时进行下次刮拭)

2. 手机APP分析:拍照评估痧色RGB值(健康范围R:180-220, G:100-150, B:80-120)

3. 可穿戴设备:监测局部温度变化(温差恢复至±0.5℃方可再次操作)

1. 机构选择:认准具备《中医刮痧技术合格证书》的医师(卫健委官网可查验)

2. 自我监测:制作《刮痧记录卡》,标注日期/部位/介质/身体反应

3. 急救准备:常备冷敷凝胶(处理刮后灼热感)、无菌敷贴(应对意外破损)

刮痧频率的本质是人体自愈周期与外界刺激的平衡艺术。掌握科学间隔不仅关乎疗效,更是对身体的深层尊重。建议读者建立个性化刮痧档案,在专业指导下探索适合自身的养生节奏。