新生儿休克是一种危急的疾病,常由多种原因导致微循环功能障碍,严重威胁婴儿生命。由于新生儿生理特点特殊,病情进展迅速且症状隐匿,许多家长可能因缺乏相关知识而延误救治。本文将从病因机制、临床表现、诊断治疗及家庭护理要点入手,为公众提供科学指导。

新生儿休克的核心病理是机体无法维持有效的组织灌注,导致器官缺氧和功能障碍。根据病因可分为三类:

1. 低血容量性休克:占19%-28%,常见于产时大出血(如胎盘早剥、脐带撕裂)或新生儿期严重脱水(如呕吐、腹泻)。早产儿因血管脆性高,更易发生颅内出血导致休克。

2. 心源性休克:占28%-30%,主要由先天性心脏病、窒息导致的心肌损伤或严重心律失常引起。例如,缺氧缺血性脑病患儿常合并心肌功能受损。

3. 感染性休克:占40%-50%,细菌感染(如败血症、肺炎)释放毒素引发全身炎症反应,是导致休克的首要原因。近年研究显示,耐药性大肠埃希菌和凝固酶阴性葡萄球菌感染比例上升。

其他罕见原因包括药物过敏、神经源性损伤(如产伤导致颅内出血)等。值得注意的是,约30%的休克病例为混合型,需综合判断。

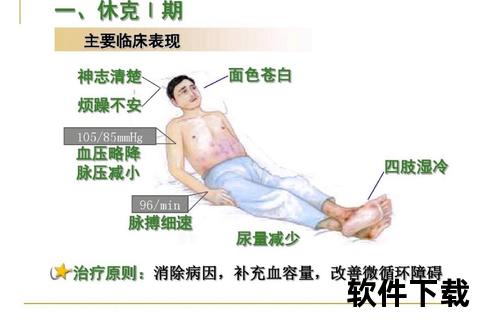

新生儿无法用语言表达不适,家长需密切观察以下异常信号:

特别提示:早产儿症状更隐匿,若发现体温波动(持续低于36℃或突然升高)、肌张力“变软”如布娃娃,需立即就医。

医院通常通过以下步骤确诊:

1. 实验室检查:血气分析显示代谢性酸中毒,血培养确定感染病原,DIC筛查评估凝血功能。

2. 影像学评估:心脏超声排查先天畸形,颅脑超声发现出血灶,胸部X线确认肺部感染。

治疗遵循“黄金三原则”:

近年研究证实,床旁超声动态监测心功能和微循环状态,可提升救治成功率。

急救口诀:“一摸二看三呼叫”——摸四肢温度、看面色反应、呼120并保持气道通畅。

2024年国际指南强调个体化治疗,例如:

家长可通过正规渠道学习新生儿心肺复苏术(CPR),掌握“30次胸外按压+2次人工呼吸”的基本流程,为抢救争取时间。

新生儿休克的救治是与时间赛跑的过程。通过早期识别、及时送医和规范治疗,存活率可提升至80%以上。每个家庭都应成为守护新生命的第一道防线,用科学知识筑起安全屏障。